Làbas, JeanPaul Delfino est considéré comme un écrivain brésilien et son regard entre deux rives est tendre, précis, acéré : il évoque mieux que personne ces « instants » où les rivières souterraines du Brésil se font entendre à qui sait les écouter.

Destins contraires

Condominio x, banlieue de João Pessoa... Quelques tables sont dressées avec faste dans le jardin de la propriété. Les tables sont protégées par des nappes protégées par des serveurs protégés par de hautes façades protégées par des barbelés protégés par des murs d’enceintes protégés par des gardes armés protégés par des chiens. Ce condominio de grand luxe est le Camp David de João Pessoa. On s’y retrouve entre soi. On est fiers des cours de tennis, du petit super marché, des deux piscines, de la salle de sport et des jardiniers. Et des garages immenses où chaque membre de la famille parque son automobile. Ici, toutes les maisons coûtent des millions de reais. C’est Wisteria Lane. Les enfants peuvent jouer sans crainte dans la rue. Ici, on n’est pas au Brésil. Ici, on a réussi sa vie.

Assise à la table d’honneur, la vieille ne dit pas un mot. Elle a 87 ans. Sa fille est l’épouse du propriétaire de la maison. Un Français. On fête son anniversaire. Il fait des affaires. Il gère aussi une ONG. Sa fille a su y faire. Elle a épousé le gringo de João Pessoa.

Aux tables, les discussions sont posées, calmes et parfaitement ordonnées. On trouve un psychanalyste belge joueur de jazz. Il vient de vendre tous ses instruments. Il annonce fièrement 17 CD enregistrés. Sa femme, près de lui, tremble nerveusement sans cesser de sourire. Elle s’est fait agresser, il y a quelque temps. Son frère a voulu résister. Il est mort d’une balle dans la tête. Un autre convive est constructeur de chais dans le Bordelais. Il parle avec science du vin du Brésil. C’est une terre d’avenir. Certains cépages autorisent deux récoltes par an. C’est le miracle des Tropiques. Près de lui, un couple de Brésiliens peut prêter à sourire. Elle, c’est une marathonienne hystérique. Lui, il a une gueule de jeune cocu sympathique et satisfait de son sort. Leur bonheur fait peur à voir.

La vieille, elle, écoute et ne dit toujours pas un mot. Sa fille, c’est quelqu’un.

Sur les tables, les serveurs stylés apportent le repas dans un ballet bien ordonné. Du foie gras et du jurançon. Du rôti de veau aux morilles et au madère. Du fromage français. Puis un gâteau d’anniversaire monumental dont les bougies refusent d’être allumées. Le champagne. On chante Parabéns pra você. Le maître de maison dit qu’il ne fallait pas. Son épouse a les yeux embués de larmes. Les petits enfants gros et gras se bourrent de brigadeiros et de petits fours en se courant après sur les pelouses.

La vieille sourit en refusant faiblement une nouvelle part de foie gras. À son âge, ce ne serait pas très sérieux. Sa petite, c’est quand même quelqu’un. Elle vient de passer son doctorat. Elle va même devenir la rectrice de l’Académie. Se Deusquiser. La vieille Sertaneja goûte son plaisir, impassible, retranchée dans son silence. Dans sa belle robe qui a coûté une fortune, elle montre à tous ses dents refaites par un spécialiste. Cette nuit, elle se lèvera en cachette et elle ira se bourrer des brigadeiros que les enfants n’auront pas mangés. Puis, elle fera passer tout ça avec un petit verre de porto. Elle adore le sucre. Dans sa jeunesse, elle coupait la canne. Aujourd’hui, elle s’en gave, avec délectation. Sa fille, c’est une bonne petite.

Trottoir, angle de l’avenue Boa Viagem et de la rue Félix de Brito e Melo, Recife... Une vieille femme est assise au pied d’un gratte-ciel, à même le trottoir. Elle ressemble en tous points à celle de João Pessoa. Sertaneja elle aussi, le visage parcheminé, les mêmes yeux inquiétants. Seul le sourire est différent, plus acide et plus méchant. Dans ses hardes trouées et sales, elle transpire. Ses pieds sont nus. L’un des deux est démesurément enflé. Ses cheveux blancs retombent sur son front en queues de rat. Ses mains sont crochues. Sa bouche, complètement édentée.

Dans la chaleur étouffante des pots d’échappement, la vieille tremble. Elle s’épouille aussi, de façon machinale. Sa fille fait le tapin, quelque part dans le centre. Bouffée par le crack, elle est en fin de course. Elle se donne à qui la veut encore, bien plus qu’elle ne se vend. Sa fille, son bijou. L’amour de toute sa vie.

Jetée en sac sur le trottoir, la vieille maudit le sort en silence. Sa fille n’est qu’une sale putain qui n’a pas su ferrer le bon gringo au bon moment. Pas même un fils d’une bonne famille brésilienne. Rien. Ce ne sont pourtant pas les filinhos de papais qui manquent. Aujourd’hui, elles auraient toutes deux une armée de servantes à leur disposition. Et elle, des dents neuves. Mais sa fille est décidé ment trop bête, ou trop honnête, c’est tout comme. Elle a préféré l’amour d’un vaurien, un vagabundo, un malandro de la zone. Il était beau comme un dieu, c’est vrai. Le roi de la favela. Mais il est mort, aujourd’hui. Encore une histoire de trafics.

Alors, la vieille reste là, prostrée, sans même faire l’aumône. Sa fille l’a trahie. Elle a préféré l’amour. Et elle, elle reste seule. À vomir en silence un filet de sang qui n’en finit plus de s’allonger dans la fournaise.

Les deux faces du Terreiro

Ile d’Itaparica, au large de Salvador, État de Bahia... Pour rejoindre la favela d’Itapa rica, il faut emprunter un chemin caillouteux qui enjambe un ruisseau putride et noir. Rien ou presque ne pousse sur ses berges. Le liquide lourd et huileux progresse telle une lave tiède, enfanté par toutes les eaux usées du bidonville voisin. Ça sent la merde et la mort, la chimie et la viande crevée. Quelques poissons résistent encore et les habitants les mangent parfois, lorsqu’ils n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent. Ils finissent par en mourir ou par mettre au monde des enfants débiles. On pourrait se croire au xixe siècle, au fin fond de l’Afrique. On est pourtant bien au Brésil, à quelques encablures de Salvador la puissante, Salvador la moderne, Salvador la cité aux trois millions d’âmes.

Cette favela d’Itaparica ne possède rien d’exo tique. Il n’y a aucun amoncellement de baraques abondamment colorées en tôle ondulée, qui se soutiennent les unes les autres sur les flancs des mornes, comme dans la baie de Guanabara. Ici, ce sont des casines en dur, couleur de poussière, d’un blanc sale sur le vert de la jungle et le rouge de la terre. Personne aux fenêtres, sauf quelques linges qui pendent et des fils électriques rebondissant de façade en façade, anarchiques. La cha leur confit le paysage. On ne se montre pas aux heures les plus brûlantes du jour. Et on ne rentre pas non plus dans cette favela sans présenter patte blanche. Il faut venir rendre ses hommages à la mère de saint des lieux. C’est bien plus qu’une obligation, ou une marque de respect. C’est le seul moyen de ressortir vivant.

Épuisé par la fournaise, le taxi finit par caler dans la cour d’une bicoque aux volets fermés. C’est là que vit celle qui parle avec les esprits, avec la Terre. C’est elle qui convoque les orixás pour qu’ils chevauchent les initiés. Ici, elle est respectée. Elle gère tout, d’une poigne de fer. On ne sait rien d’elle, de son passé, de sa famille. Tout ceci n’a d’ailleurs aucune importance. Elle est simplement la mère de saint, la gardienne de la favela d’Itaparica.

Au bout de quelques secondes d’attente, ça bouge. Personne n’est allé la prévenir, ça n’est pas la peine. Elle sait tout, elle sent tout, elle voit tout. D’une main fatiguée, elle écarte un pan du rideau, semble hésiter quelques secondes dans sa poche d’ombre noire. Puis elle se décide, et apparaît enfin en pleine lumière. Les clichés de la Bahianaise et de ses balangandans volent en éclats. Pas de robe blanche, de jupons empesés et innombrables, de bijoux cliquetants autour du cou ou aux poignets. C’est une Négresse, un petit pot à tabac d’une soixantaine d’années, ronde, le visage fripé, les yeux plissés en soufflet de forge, les lèvres s’ouvrant sur des dents absentes, le regard sévère. Dans son teeshirt rouge passé, elle glisse jusqu’à nous. On la salue avec déférence. On parle de tout et de rien, de la pluie qui ne vient pas, du temps qui passe, de cette chienne de vie qui se fait de plus en plus dure. La discussion ne s’éternise pas. Elle sait pourquoi on est venus. Elle va nous montrer son terreiro, complètement refait à neuf, grâce à une ONG.

Le fameux terreiro se situe à quelques dizaines de mètres et, là encore, les amateurs de folklore, de macumba pour touristes, n’y trouveraient pas leur compte. Il s’agit d’un cube aux murs chaulés de blanc, sans le moindre signe distinctif sinon la puissance de la lumière qui se réverbère sur sa petite façade crûment repeinte de frais. Plus que d’un terreiro, on parlerait plutôt d’un garage posé sur une petite butte pelée, une resserre percée d’une double porte au bleu crétois sur l’avant, et de deux fenêtres avec volets de la même teinte sur le côté. Au faîte du toit recouvert de briques rouges, une croix chrétienne et maigre laisse traîner son ombre sur le sol de terre.

Lentement, la mère de saint tire une clé brillante de la poche de son bermuda. Elle nous observe avec, toujours, la même méfiance dans son regard froid. Elle hésite à nouveau. Puis, lassée par les coups de masse du soleil qui déforment chaque être et chaque chose, elle finit par actionner la serrure. La porte s’ouvre. On ne distingue rien, tout d’abord. Rien d’autre qu’une gueule noire. Puis...

Et puis, c’est à peu près tout. Face à Salvador, la terre qui a enfanté le candomblé sur les fondations du Moulin de Gantois, il n’y a à première vue aucune trace de l’Afrique ni de ses cultes spirites – puisque le gouvernement brésilien refuse absolument de parler de religion, même animiste. Aucun despacho, aucune offrande destinée à com bler Obatalá, Oxalá ou Oxossi. Pas de coq noir égorgé, pas de cigare, de fiole de parfum, de bouteille de cachaça, de billets roulés en boule. Aucun signe cabalistique. Il y a bien quelques statues de saints, mais ils sont blancs et parfaitement chrétiens. Où sont les herbes coupées, les tambours qui possèdent chacun leur nom et leur fonction, les guirlandes de tissu, les seins généreux de la Pomba Gira, la queue fourchue d’Exu, celui qui ouvre les chemins ? Il n’y a rien de tout cela. En lieu et place, quelques bancs de bois, des colliers de perles pendus aux murs, un autel sommaire au milieu d’un tapis posé sur un sol carrelé. Des cierges. Une petite niche de bois voilée. Un christ de crucifixion et de souffrance au-dessus d’une Sainte Marie. Et, un peu partout, des nappes blanches brodées de dentelles délicates.

Avec un semblant de sourire, la mère de saint referme la porte. La visite n’aura duré qu’une poignée de minutes. Elle tourne la clé dans le verrou et la remet dans la poche de son bermuda. Puis, elle s’éloigne pour discuter avec une commère.

Au Brésil, sans doute plus qu’ailleurs, il convient de se méfier de l’évidence. Cette sage Vierge Marie, vêtue de bleu et de blanc, ne devenait-elle pas, la nuit venue, Yemaya, déesse des eaux calmes ? Et ces colliers, accrochés aux murs ? Celui avec les perles rouges et blanches, n’était-ce pas celui de Xangô, l’orixá du tonnerre, de la foudre et de la justice ? Le rouge et le blanc sont ses couleurs, il ne manquait que la double hache. Cette niche voilée... Pourquoi la mère de saint s’était-elle interposée entre elle et moi lorsque je m’en suis approché ? Quant aux bancs, si légers, n’était-ce pas pour les faire disparaître lors des séances de candomblé ? Que se cachait-il sous les nappes, sinon des tambours ?

Près de la grande croix de béton blanc fichée dans le sol, la mère de saint continue à deviser avec la femme. De temps à autre, il me semble qu’elle m’adresse de gentilles œillades, un peu moqueuses. Mais peut-être n’est-ce qu’une impression ? Ou ce satané soleil qui déforme chaque être et chaque chose ? Et qui est l’autre ? Une amie ? Une simple croyante ? Une voisine ? Ou n’est-elle pas celle qui nourrit les tambours, qui récolte les offrandes, qui coupe les herbes sacrées, qui se fait chevaucher par les orixás sortis de la terre ? Le taxi repart. Avec un sourire de canaille, la mère de saint nous adresse un au revoir. Une moto en maraude nous croise, ralentit. Deux jeunes hommes nous détaillent avec des éclairs de haine dans les yeux et un profond mépris.

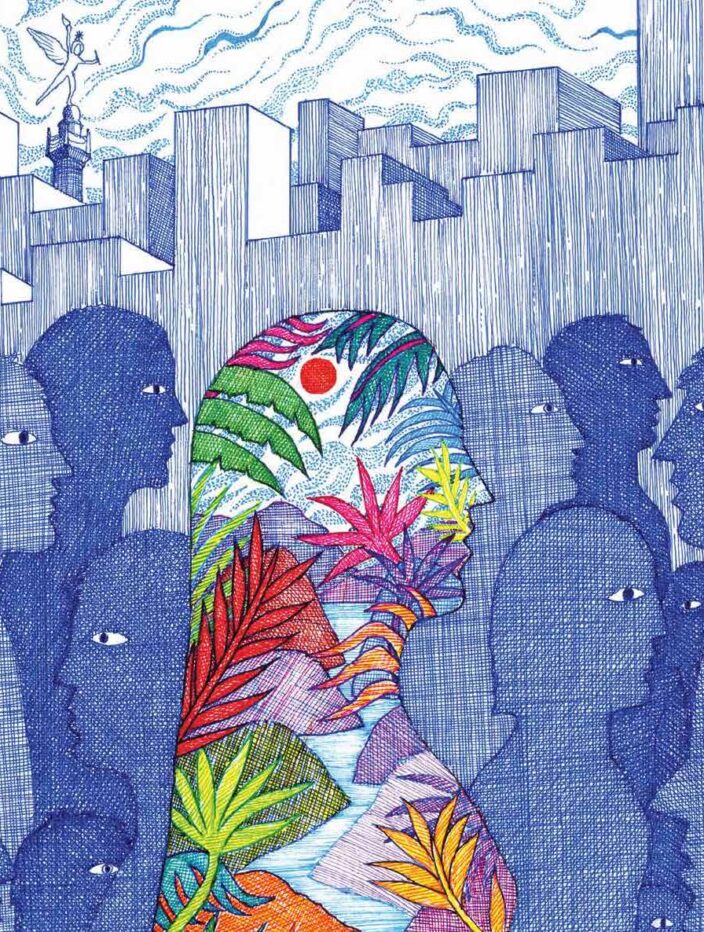

ILLUSTRATION KEVIN LUCBERT...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !