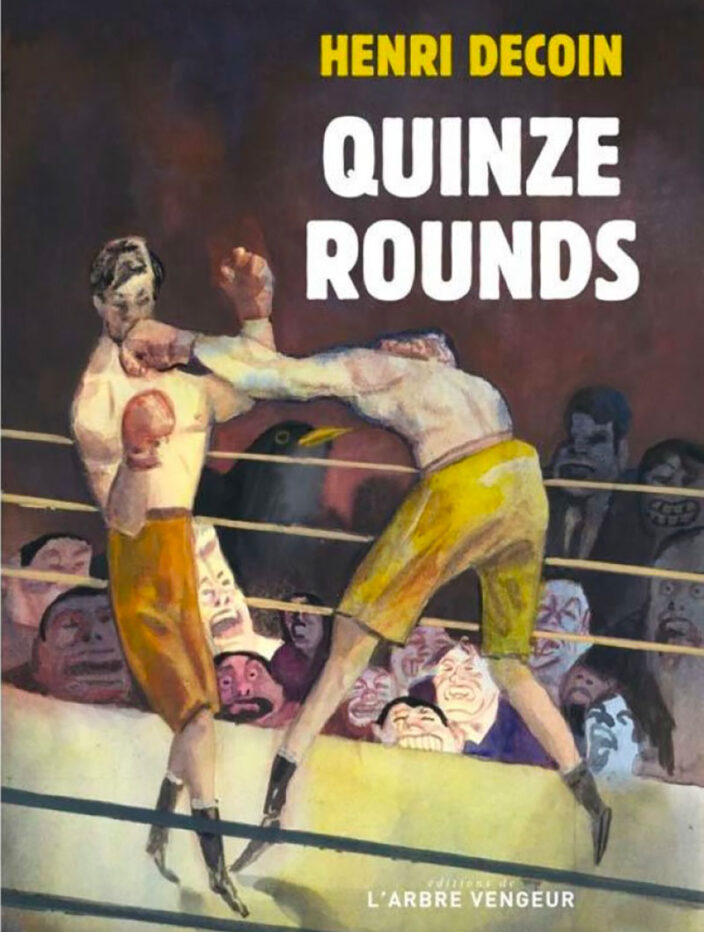

L’année écoulée a été particulièrement féconde en témoignages de la réconciliation désormais acquise entre la littérature et le sport. Outre-Manche et outre-Atlantique, où l’activité physique fait depuis cent cinquante ans partie intégrante du cursus, celle-ci y a depuis toujours fait excellent ménage avec les livres. L’édition française s’est longtemps pincé le nez devant les odeurs d’embrocation, de sueur et de baraques à frites, avant de se laisser gagner, doucement mais sûrement, à l’évidence. Les plus réticents affirmaient, en forme d’excuse, que la dramaturgie du sport se suffisait à elle-même. Certes, Montherlant nous avait livré ses Olympiques, tandis que Tristan Bernard, ou plus encore Antoine Blondin, se faisaient les bardes de la geste cycliste et qu’Albert Camus trouvait dans le football l’une de ses « vraies universités ». Mais le foisonnement de l’édition littéraire mettant en scène le sport ces dernières années confirme que le match est gagné, les barrières abolies, et qu’athlètes et auteurs ne se regardent plus aujourd’hui avec la méfiance d’antan. Et l’éclosion d’écrivains talentueux aussi divers qu’Olivier Guez, Philippe Bordas, Olivier Haralambon ou Philippe Brunel, tous inspirés par la beauté du geste athlétique, en est le reflet éclatant. S’il y avait un livre qu’il fallait absolument rééditer pour remonter aux sources de la grande littérature sportive française, c’est sans nul doute le Quinze rounds d’Henri Decoin, qui plonge avec réalisme, hyperréalisme et même surréalisme, au gré d’un combat sans merci, dans la tête de ces athlètes si chère à Paul Fournel, autre mordu du champ littéraire et du champ…

Le sport est un genre littéraire

François Thomazeau