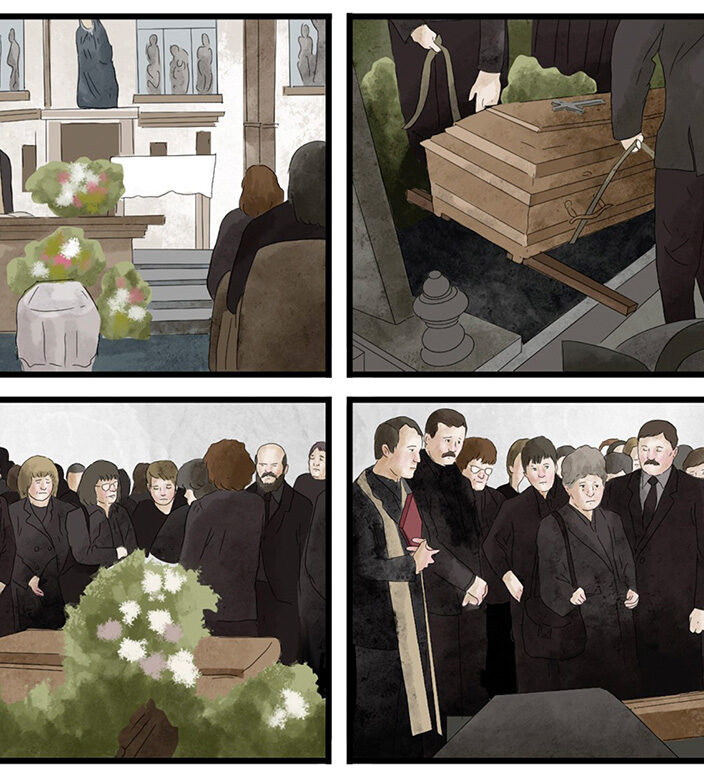

Comment des policiers et des magistrats expérimentés, une juge d’instruction, le président de cour d’assises et le procureur de la République de Metz ou le président de cour d’assises de Reims ont-ils pu se tromper au point de condamner à deux reprises un innocent sur la foi d’aveux aussi horribles que fantaisistes ? Jusqu’à la présidente de la cour d’assises de Lyon, qui s’est dit, après l’acquittement de Patrick Dils, « hantée par ces aveux ». Hantée par des aveux imaginaires ? C’est toute l’énigme de l’affaire Dils, revisitée dans une BD écrite avec Constance Lagrange : L’Innocent incompris. En septembre 1986, Patrick Dils, alors âgé de seize ans et demi, avoue le meurtre de deux enfants à coups de pierres, et donne des détails terrifiants aux policiers. Devant la juge d’instruction, il réitère ses aveux avec une telle précision que le greffier en a la « chair de poule ». L’accusé va jusqu’à mimer les gestes de son meurtre lors d’une reconstitution sur les lieux du crime devant les magistrats, la police, les avocats. Enfin, interrogé par les experts psychiatres, il avoue à nouveau. Quelques jours plus tard, expliquant que les enquêteurs – qui avaient déjà obtenu d’autres suspects des aveux tout aussi farfelus –, lui ont arraché sa confession, il clame enfin son innocence. Hormis son avocat et ses parents, personne ne le croit. L’innocent incompris est condamné en 1989 par la cour d’assises des mineurs de Metz à la réclusion criminelle à perpétuité. Au bout d’un long cheminement judiciaire, le jeune homme est condamné une deuxième fois…

Patrick Dils, les aveux les plus fous

Brigitte Vital-Durand