Le Moyen Âge occidental n’a pas connu la philologie, qui est fille de la Renaissance : introduite en Italie au XVe siècle par des savants byzantins fuyant l’envahisseur turc avec leurs bibliothèques de manuscrits grecs, elle s’est ensuite diffusée dans le nord de l’Europe et doit à François Ier d’avoir connu son heure de gloire à Paris, dans les années 1529-1559. Entouré de savants conseillers, comme l’helléniste Guillaume Budé (1467-1540) qui a publié De philologia en 1532, ce protecteur des arts et des lettres a en effet mené une ambitieuse politique culturelle tripartite en faveur de la philologie grecque : de cette entreprise royale, la mémoire est assurée par la fameuse marque au basilic. La première mesure d’importance prise par François Ier en faveur de la philologie grecque consiste en la création, au printemps 1530, du corps des professeurs royaux. Des cinq lecteurs alors nommés, deux – Jacques Toussain (1499-1547) et Pierre Danès (1497-1577) – étaient expressément chargés d’enseigner le grec ; mais leurs trois collègues étaient également hellénistes, et leurs successeurs – mathématiciens, philosophes et médecins – devaient eux aussi traduire et expliquer les textes grecs d’Aristote, Hippocrate et Euclide. Leur nomination aboutissait ainsi à remplacer le latin, qui était jusque-là l’idiome scientifique de la Sorbonne, par la langue grecque, « sans laquelle, écrivait François Rabelais (†1553) dans Pantagruel (1532), c’est honte qu’une personne se die sçavant ». Avec ce Collège royal constitué presque entièrement d’hellénistes se trouvait donc rassemblée, à Paris, une équipe de savants capables d’éditer des textes grecs en tout genre de sciences, pourvu qu’ils pussent s’en procurer des…

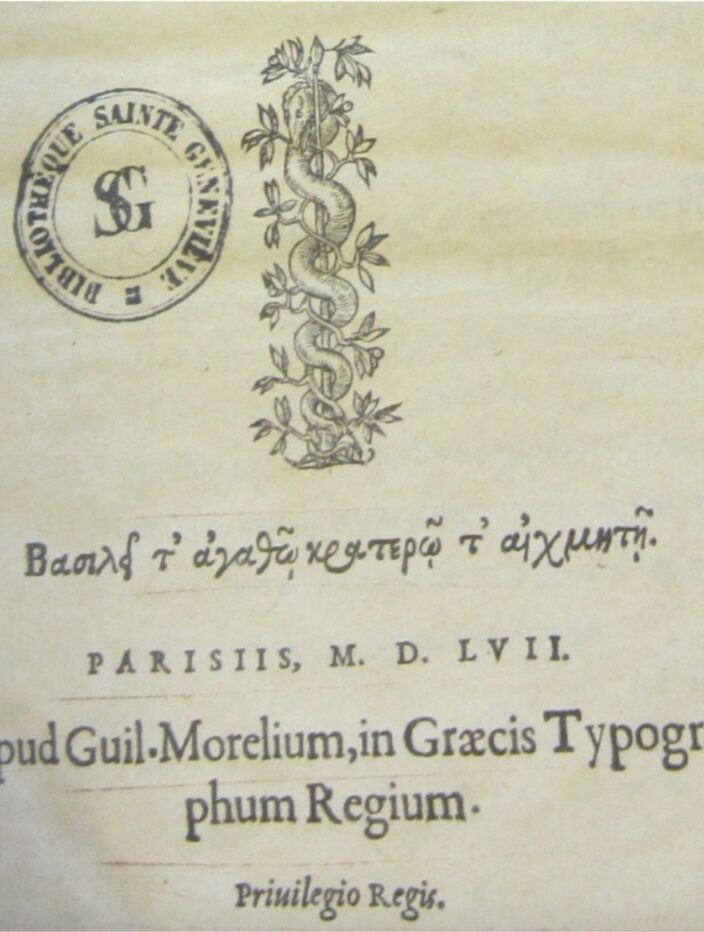

In Nicandri Theriaca Scholia, 1557, page de titre (détail).

Photo : L. Calvié (2021).

Par la volonté d’un roi

Laure Calvié