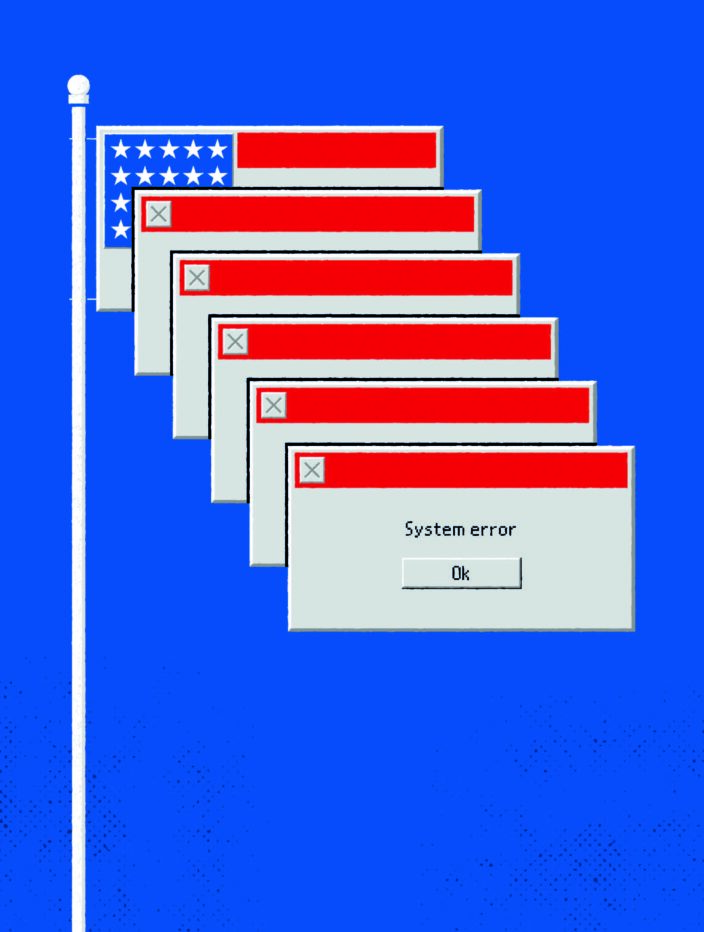

Longtemps considérés comme un modèle de démocratie, les États-Unis s’enfoncent dans une crise politique nourrie par la défiance et le rigorisme des Républicains. Mais les racines du mal sont plus profondes et anciennes.

Lors de ses voyages aux États-Unis en 1831-1832, Alexis de Tocqueville voulait comprendre les raisons qui avaient fait de ce pays le terreau d’une démocratie si vibrante, afin de préparer l’avenir de la démocratie sur le Vieux Continent. Aujourd’hui, près de deux siècles plus tard, difficile d’imaginer qu’un visiteur européen puisse encore trouver beaucoup de raisons d’admirer cette démocratie. Aussi perturbée que soit la situation politique en Europe, elle semble bien pire aux États-Unis.

En 2023, la démocratie américaine est en crise. Pour beaucoup, l’élection de Donald Trump à la tête du pays en 2016 a été un coup de tonnerre ; pourtant, les institutions politiques américaines ont étonnamment bien résisté à ses assauts incessants. Depuis sa défaite en 2020, loin de disparaître, les problèmes n’ont fait que croître. Malgré son comportement irresponsable à la présidence, ce n’est finalement pas dans l’exercice du pouvoir que Trump aura fait le plus de dégâts, mais plutôt dans son refus de l’abandonner.

Après avoir perdu les élections en novembre 2020, le président Trump et ses alliés ont rapidement mené une croisade visant à démanteler le système électoral. Remettant en cause l’intégrité de l’organisation du vote décentralisé, ils ont entamé une campagne féroce contre les rouages mêmes de la démocratie américaine. Aujourd’hui, 29 % des Américains et 63 % des Républicains pensent que l’élection de Joe Biden a été frauduleuse. Depuis sa défaite en 2020, Donald Trump a fait du « négationnisme électoral » – le refus d’admettre qu’il a effectivement perdu l’élection – un pilier de la politique républicaine. Même l’assaut spectaculaire du Capitole, le 6 janvier 2021, n’a pas pu dissuader la majorité des élus Républicains de la folie de leurs méthodes. Presque tous se sont alignés, et ceux qui ne l’ont pas fait, comme la représentante Liz Cheney, ont fini par être marginalisés.

À l’automne 2022, lors des récentes Midterms, élections qui se déroulent traditionnellement deux ans après la présidentielle, près de la moitié des candidats républicains étaient des deniers – « négationnistes » – de l’élection de 2020. Nombre d’entre eux se présentaient à des postes déterminants pour la désignation des futurs candidats à l’échelon fédéral. Pendant ce temps, bien que la fraude électorale n’existe quasiment pas dans le pays, les Républicains continuent d’adopter, dans les États qu’ils contrôlent, des lois qui rendent le vote plus difficile.

En fin de compte, le pire a été évité lors de ces Midterms de 2022. La plupart des « négationnistes » ont été défaits dans les urnes, notamment dans les États clés du Michigan, de Pennsylvanie et d’Arizona. Pour l’instant, la démocratie américaine survit.

Ironie de l’histoire, les auteurs de la Constitution avaient compris que la rédaction initiale était un point de départ plus qu’un dogme immuable.

Mais elle reste en soins intensifs. L’effondrement de l’establishment du Parti républicain a laissé les nihilistes aux commandes. Après avoir remporté une faible majorité à la Chambre des représentants, le parti a peiné pour choisir un chef de file, une poignée d’élus extrémistes menant une lutte acharnée contre le dirigeant des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy. Si ce dernier, qui avait d’ailleurs été soutenu par Trump lui-même, a fini par être élu, c’est au quatorzième tour de scrutin seulement ! Une situation inédite depuis les années 1850.

Comment les États-Unis, qui se targuent d’être la plus ancienne démocratie du monde, en sont-ils arrivés là ? Les raisons du triste effondrement des principes qui ont régi la politique américaine pendant des générations sont multiples. La cause la plus fondamentale est aussi la plus difficile à changer : la Constitution américaine. Rédigée en 1787 et toujours en vigueur depuis, elle a assuré la stabilité du système au fil des siècles. La séparation scrupuleuse des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi que la répartition judicieuse entre les niveaux fédéral et étatique ont créé un cadre qui a permis aux institutions de traverser sans grands dommages de multiples crises depuis la fondation du pays.

Si elle a d’incontestables vertus, la Constitution américaine n’est évidemment pas exempte de failles ou de faiblesses. Aujourd’hui, le plus grand défaut de ce texte fondateur est sans doute sa difficulté à être amendé. Ironie de l’histoire, ses auteurs avaient compris que la rédaction initiale était un point de départ plus qu’un dogme immuable, figé dans le temps. « Je n’avais jamais supposé que la perfection pût être le résultat de compromis et de concessions mutuels », écrivait George Washington à son compagnon d’armes, le marquis de La Fayette, en 1788. Si la Constitution s’avérait « moins parfaite qu’elle pourrait l’être », insistait-il auprès de nombreux correspondants, « une porte est laissée ouverte pour son amélioration ». « Au fil du temps, avec prudence et modération, ajoutait-il, toute modification essentielle peut être envisagée. »

Mais George Washington se trompait. En plus de deux siècles, le texte devait très peu évoluer. Les dix premiers amendements de la Constitution ont été adoptés presque immédiatement, en 1789 : c’était là une condition du processus de ratification. Depuis lors, seuls 17 autres amendements ont été adoptés. Le plus récent, ratifié en 1992, a été proposé pour la première fois en 1789 !

Le processus d’amendement constitutionnel est beaucoup trop lourd. Il exige l’assentiment des deux tiers des deux chambres du Congrès ainsi que des assemblées législatives des trois quarts des États. C’est un obstacle colossal, même dans des périodes politiques relativement sereines ; à notre époque d’oppositions irréconciliables, un amendement constitutionnel est pratiquement impossible.

Sensible au succès électoral de Reagan, le Parti démocrate a pris une forte orientation droitière.

Ainsi, les États-Unis se retrouvent coincés avec un document de plus en plus anachronique. Pour ne prendre qu’un exemple célèbre, la garantie constitutionnelle du droit de porter des armes a été établie à l’époque des mousquets ; aujourd’hui, elle protège le port d’armes de guerre inimaginables au XVIIIe siècle.

L’actuelle composition de la Cour suprême, dont le rôle est d’interpréter la Constitution, accentue l’obsolescence du texte. Dominée par une clique conservatrice et fondamentaliste, la Cour s’acharne à lire la Constitution de la manière la plus étroite et la plus littérale possible : une philosophie judiciaire qui ne peut qu’exacerber l’anachronisme du document, car elle fait table rase de plus d’un siècle de jurisprudence.

Pendant ce temps, le paysage politique du pays continue d’évoluer. Les États urbanisés qui votent majoritairement démocrate se retrouvent avec des populations de plus en plus diversifiées tandis que les régions rurales, beaucoup plus homogènes, continuent de perdre en poids démographique relatif. Ce « tri politique » dilue le vote démocrate, offrant aux Républicains d’importants avantages structurels. Actuellement, l’État du Wyoming, avec ses 581 000 habitants, envoie deux élus au Sénat, autant que la Californie, qui en compte plus de 39 millions.

Cette évolution impacte plus lourdement encore l’élection présidentielle. Bien qu’Hillary Clinton ait obtenu près de trois millions de voix de plus que Donald Trump en 2016, elle a été battue. Joe Biden a devancé Donald Trump de 7 millions de voix à l’échelle nationale – et pourtant, si quelques milliers de citoyens dans des États clés avaient voté différemment, il aurait perdu.

Si le Parti républicain a pu occuper la Maison-Blanche pendant 12 des 22 premières années de ce siècle, un seul candidat républicain a réussi à remporter le vote populaire depuis 1992. Il s’agit de George W. Bush en 2004, une anomalie probablement due à la ferveur patriotique post attentats du 11 septembre 2001.

En l’absence de tout changement, les effets pervers ne feront que s’accentuer. Combien de temps un pays ancré dans la réalité du XXIe siècle pourra-t-il encore s’appuyer sur un système politique pensé au XVIIIe ?

Le caractère anachronique de la Constitution ne peut pas à lui seul expliquer l’impasse du système – après tout, une conjoncture politique très différente a permis à la loi fondamentale d’évoluer au XXe siècle. Au cours des cinquante dernières années, deux changements majeurs ont été à l’origine de la crise actuelle : le bouleversement de la démographie politique du pays depuis les années 1960 et la croissance radicale des inégalités économiques depuis les années 1980.

En 1965, après plus d’une décennie de protestations massives et d’activisme politique, le Congrès a adopté le Voting Rights Act of 1965, visant à renforcer le droit de vote des Afro-Américains. Le paysage électoral s’en est trouvé profondément modifié, dans le Sud du pays surtout. (C’est en grande partie au vote noir dans les États méridionaux que Joe Biden doit sa présidence.)

Mais des pans entiers du « Sud blanc » n’ont jamais pardonné au Parti démocrate son soutien à la lutte pour les droits civiques de la minorité noire. Les Sudistes blancs l’ont abandonné pour faire allégeance aux Républicains, qui s’est progressivement débarrassé de son aile libérale pour accueillir les éléments les plus revanchards. Au fil du temps, le Grand Old Party s’est transformé en parti du retour en force des Blancs.

La même année, sous la présidence Johnson, une loi ouvrant les portes du pays aux migrants du monde entier a profondément modifié la structure de l’immigration, jusqu’alors essentiellement limitée aux pays d’Europe occidentale. Plusieurs décennies seront nécessaires pour que l’on prenne la mesure de ces bouleversements démographiques. En 1980, les Blancs représentaient 80 % de la population du pays. En 2019, ils n’étaient plus que 60 %. Selon des projections du Bureau du recensement des États-Unis réalisées au milieu des années 2010, les Blancs passeront sous la barre des 50 % d’ici 2044, une tendance étroitement liée au succès des positions ethno-nationalistes actuelles.

Sensible au succès électoral de Reagan, le Parti démocrate a pris une forte orientation droitière.

De telles évolutions démographiques ont mis le pays sous pression, mais ce sont les changements concomitants de politique économique qui en ont fait un véritable facteur de crise. Depuis les années 1980, les inégalités économiques n’ont cessé de croître aux États-Unis et, si le même phénomène est constaté dans une grande partie du monde développé, il y semble plus aigu. C’est là une conséquence directe de choix politiques : dans les années 1950, sous la présidence du Républicain Dwight Eisenhower, les Américains les plus riches pouvaient être taxés jusqu’à 90 %. En 1980, année de l’élection de Ronald Reagan, ce taux était encore à 70 %. À l’issue de son mandat, il était tombé à 28 % seulement.

Dans le même temps, sensible au succès électoral de Reagan, le Parti démocrate a pris une forte orientation droitière. Dans les années 1830, Andrew Jackson, son fondateur, avait posé les bases d’un parti voué à la défense des intérêts des « citoyens ordinaires ». Cette orientation s’est confirmée au cours du XXe siècle, lorsque le parti a installé les fondements de l’État-providence américain. Mais dans les années 1980 et 1990, la gauche s’est effondrée aux États-Unis – comme dans l’ensemble du monde développé –, les Démocrates abandonnant la classe ouvrière pour se concentrer sur les centres économiques de Wall Street et de la Silicon Valley.

Divers noms ont été donnés à cette réorientation des politiques intérieure et internationale : Consensus de Washington, néolibéralisme, etc. Toujours est-il que les accords de libre-échange adoptés par les présidents démocrates et républicains ont sapé le pouvoir politique et économique des travailleurs aux États-Unis, au moment même où la politique fiscale renonçait à toute ambition redistributive. Dès lors, les inégalités se sont massivement aggravées, mettant le système politique sous pression. Dans les années 1990 et 2000, nombreux sont ceux qui en sont arrivés à considérer les Partis démocrate et républicain comme étant les deux faces d’une même pièce : côté pile, un néolibéralisme démocrate multiculturel, côté face un néolibéralisme républicain ethno-nationaliste.

Ce qui est peut-être plus difficile à expliquer, c’est le dérapage complet du Parti républicain, alors même que ses idées triomphent, la politique américaine ayant résolument pris le cap conservateur depuis les Reaganomics. Tout comme le Grand Old Party du milieu du XXe siècle s’était accommodé de la politique du New Deal de Roosevelt, le Parti démocrate de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle a largement abandonné toute idée de résister à la révolution conservatrice, adoptant de nombreux points du programme de son adversaire en matière de commerce, d’économie, de fiscalité et même sur de nombreuses questions sociales. Par ailleurs, le contrôle républicain de la Cour suprême semble verrouillé pour les décennies à venir. La récente remise en cause du droit des femmes à l’avortement n’est que le début de ce qui semble être un programme de décisions réactionnaires, ramenant le pays au cadre juridique qui dominait à la fin du XIXe siècle.

Pourquoi, alors même que sa victoire idéologique est incontestable, le Parti républicain exploserait-il ? Voilà certainement l’une des questions les plus déroutantes qui se posera aux futurs historiens lorsqu’ils étudieront cette période.

Car, de fait, le Parti républicain a explosé. Le système parlementaire, qui s’est imposé dans la plupart des démocraties à travers le monde, favorise l’existence de plusieurs formations politiques aux corpus idéologiques souvent proches et donc capables de former des alliances autour d’intérêts communs. Aux États-Unis, la vie politique s’organise autour de deux partis au sein desquels s’efforcent de coexister des courants portant des convictions différentes.

Depuis l’après-guerre, le Parti républicain est une coalition composée de représentants des milieux d’affaires cherchant à assouplir la réglementation (et à rafler les lucratifs contrats publics), d’une aile protestante évangélique intéressée principalement par les questions sociétales, de petits Blancs dont la rancœur face à l’avancée des droits civiques des minorités est tenace et de militants libertariens qui contestent toute forme de pouvoir gouvernemental. Sans doute était-il inévitable qu’une coalition aussi disparate se fracture, et le plus surprenant est sans doute qu’elle ait tenu aussi longtemps.

Certes, la politique américaine a longtemps abrité de puissants courants sous-jacents réactionnaires, xénophobes et paranoïaques. Lorsque Tocqueville a parcouru les États-Unis, un parti antimaçonnique avait convaincu une importante fraction du pays que les francs-maçons étaient une organisation obscure d’élites sanguinaires qui voulaient saper le christianisme et démolir les institutions républicaines de la nation. La paranoïa anticatholique a été un élément central de la politique américaine pendant des siècles. Lorsqu’elle a perdu de sa vigueur, au milieu du XXe siècle, la John Birch Society a mobilisé le sentiment anticommuniste, s’appuyant sur de sombres théories conspirationnistes, comme celle des hélicoptères de l’Organisation des Nations Unies censés menacer d’envahir le pays. Sans oublier, bien sûr, le racisme, composante essentielle de l’ADN politique du pays, préexistante à sa fondation. Un « style paranoïaque » coule dans les veines du corps politique américain, comme l’a écrit l’éminent historien du XXe siècle, Richard Hofstadter.

Mais qu’un des deux partis dominants s’abandonne ainsi à son aile irrationnelle semble inédit. Non seulement certains Républicains pensent que l’élection de 2020 a été volée, mais beaucoup croient aussi que les Démocrates dirigent des réseaux pédophiles dans les sous-sols des pizzérias de Washington. Leur adhésion au suprémacisme blanc est d’une ampleur jamais vue depuis celle du Parti démocrate de l’ère Woodrow Wilson. En 2017, lors de la manifestation « Unite the Right » à Charlottesville, en Virginie, des miliciens blancs ont défilé dans les rues de la ville en brandissant des drapeaux confédérés et des emblèmes nazis, et en scandant « Les juifs ne nous remplaceront pas ». Lors de l’élection de 2022, des politiciens républicains affirmaient que la culture woke de la gauche exigeait des enfants de maternelle qu’ils aillent aux toilettes dans de la litière pour chat.

Aussi déjanté, et même comique, que tout cela puisse paraître, de nombreux Américains croient mener un combat existentiel pour préserver l’âme de la nation. Et ce sont eux qui contrôlent désormais le Grand Old Party. Sous leur direction, le parti a adopté des lois visant à entraver l’accès au vote des catégories traditionnellement acquises au Parti démocrate (noirs, pauvres, etc.). De nombreux Républicains ont proclamé leur refus a priori de reconnaître l’élection d’un président démocrate en 2024 et cherchent des moyens d’inverser le vote populaire si nécessaire.

Les médias nationaux parlent souvent de fractures politiques et de dysfonctionnements, et cette rhétorique est vraie, jusqu’à un certain point. Mais ce discours élude peut-être la caractéristique la plus essentielle de la politique américaine moderne : le fait que l’un des grands partis politiques du pays ait abandonné son engagement à l’égard de démocratie.

Alors, où va le pays ? Quel pourrait bien être l’avenir de la démocratie américaine ? Hélas, ce n’est pas à un historien de répondre à de telles questions. En guise de conclusion, je ne peux qu’offrir quelques observations.

La situation aux États-Unis, bien que dramatique, n’est guère unique. Le Royaume-Uni est toujours en proie à l’instabilité politique qui a suivi le vote cataclysmique du Brexit. L’extrême droite française continue de progresser, engrangeant des résultats électoraux toujours plus élevés à chaque présidentielle, et pourrait bien finir par obtenir une majorité. L’Allemagne a récemment été le théâtre d’une tentative de coup d’État orchestrée par des militants d’extrême droite. La démocratie hongroise a largement disparu sous les assauts de Viktor Orban. L’Italie vient d’élire son propre gouvernement d’extrême droite. J’ai d’ailleurs longtemps pensé que la personnalité qui avait le mieux préfiguré Donald Trump n’était pas un Américain, mais un Italien, Silvio Berlusconi, magnat des affaires entré victorieusement en politique.

De nombreux Américains croient mener un combat existentiel pour préserver l’âme de la nation.

Ce qui rend peut-être la situation des États-Unis singulière, c’est que le pays reste la puissance économique et militaire dominante, le point d’ancrage de l’ordre international, la nation qui exerce sa suprématie sur une grande partie du globe depuis la Seconde Guerre mondiale. L’instabilité politique y semble donc plus périlleuse et plus lourde de conséquences qu’ailleurs. Et les solutions qui permettront de résoudre la crise de la démocratie états-unienne bénéficieront probablement à d’autres pays de par le monde.

Mais… si nous nous étions trompés d’histoire depuis le début ? Si, dès le départ, Tocqueville s’était leurré sur la nature démocratique du pays ? Dans ses écrits, l’auteur n’a pas totalement ignoré le pillage des peuples indigènes et l’asservissement des Afro-Américains – sans insister ni s’indigner, il a brièvement mentionné ces deux points – mais il pensait qu’il s’agissait d’exceptions au caractère normatif de la démocratie américaine. Il était convaincu que la dimension morale du peuple américain lui permettrait de maîtriser les risques intrinsèques de la démocratie.

Mais peut-on qualifier de véritable démocratie une nation qui a longtemps maltraité ses minorités ? Durant la plus grande partie de l’histoire du pays, les Afro-Américains ont vu leur accès au droit démocratique le plus essentiel – le vote – fortement restreint. À certains moments, ces droits ont été brièvement reconnus et protégés, mais chacune de ces avancées a été suivie de reculs.

Et si l’ère de l’après-guerre, que l’on nous présente comme la norme depuis que nous sommes enfants, était en fait une anomalie ? La démocratie américaine a peut-être toujours été plus fragile que ses admirateurs, autant aux États-Unis qu’à l’étranger, ont bien voulu l’admettre. La volonté de la présenter comme un modèle a trop souvent conduit à éviter de s’appesantir sur ses limites ou ses faiblesses. À la célébration aveugle, à l’autosatisfaction irréfléchie, ne serait-il pas temps de substituer une analyse lucide, préalable à une nécessaire adaptation aux exigences du moment ? La défense d’un système que Churchill décrivait comme étant « le plus mauvais à l’exclusion de tous les autres » est sans doute à ce prix....

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !