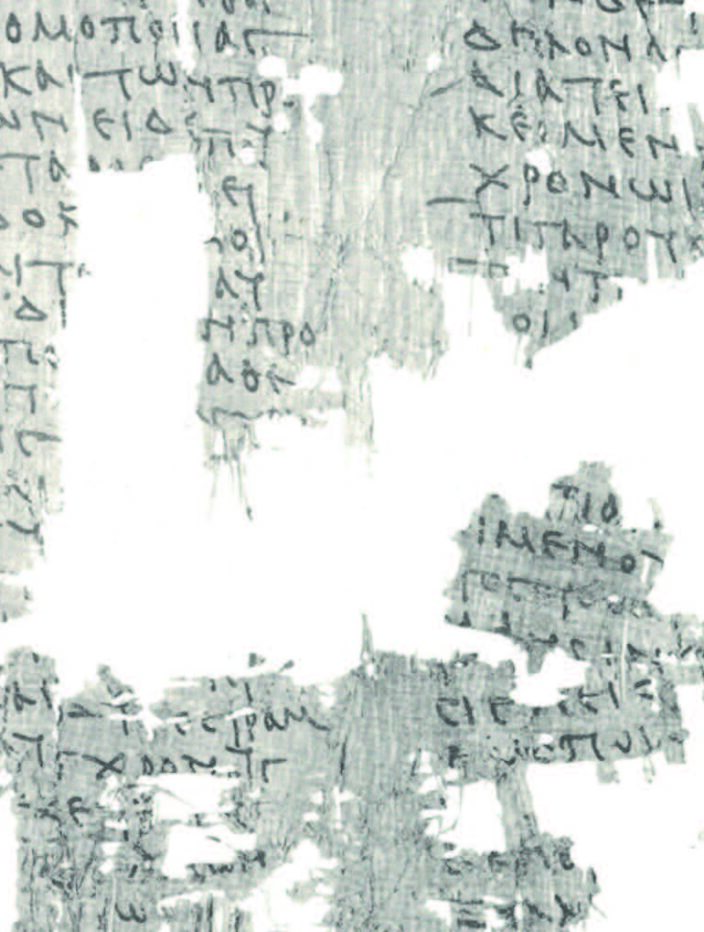

L’histoire des textes anciens consiste en une longue suite de corruptions (additions, soustractions, substitutions ou transpositions) : la tâche du philologue est de leur rendre « la forme la plus proche possible de leur état original », et il n’y peut parvenir sans être « doué pour la critique conjecturale, qui porte traditionnellement le beau nom de divination » (P. Leveau, « Textes anciens, regard actuel », Bastille Magazine, n° 10, oct. 2022, p. 80-81). Mais cela signifie-t-il que l’éditeur doive faire usage d’une telle divination pour combler systématiquement les lacunes d’un texte ancien, c’est-à-dire pour restituer, voire réécrire, les parties manquantes d’une œuvre littéraire ? En principe, les corruptions n’affectent qu’un certain nombre d’exemplaires du texte, qui survit intact dans d’autres : ce dernier n’est alors pas véritablement corrompu, car son intégrité peut être restituée à l’aide de ces derniers. Mais, quand le manuscrit altéré est un témoin unique (un papyrus égyptien, par exemple) ou quand c’est le prototype (l’ancêtre) de tous les témoins conservés, et qu’il avait déjà subi ces accidents avant que son texte ne soit copié dans ses apographes (ses copies), la corruption atteint celui de tous les codex : ce n’est alors plus une partie de la tradition, mais le texte lui-même qui est corrompu. Telles sont les soustractions textuelles dont on entend ici parler. Parmi ces dernières, on distingue l’omission, qui est une soustraction commise involontairement par un copiste ou un éditeur (faute), la suppression (ou athétèse), qui est opérée volontairement par un lecteur critique – philologue (restauration) ou censeur (intervention) –, et la lacune, qui est une perte (involontaire) due à un accident matériel causé…

Faut-il combler les lacunes ?

Grazia Nicosia