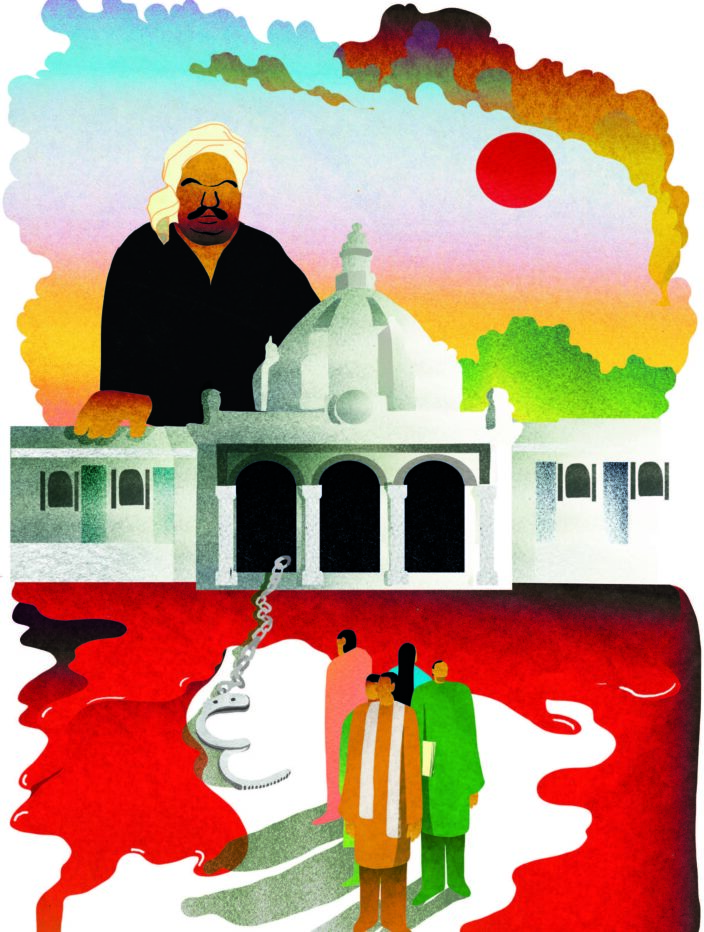

Le parcours politico-mafieux d’Atiq Ahmed illustre, à l’extrême, les défaillances du système électoral indien, qui favorise les plus fortunés, souvent criminels, et les enrichit en retour. Un cercle vicieux aux effets dévastateurs.

Un matin brumeux de janvier 2005, Raju Pal, récemment élu député, visite sa circonscription de Prayagraj [appelée Allahabad jusqu’en 2018], au nord de l’Inde. Soudain, deux véhicules surgissent de nulle part et pilent brusquement devant son SUV Toyota. Plus d’une demi-douzaine d’hommes en sortent et ouvrent le feu sur Pal. Des passants embarquent le blessé à bord de leur véhicule pour l’emmener aux urgences. Mais les assaillants n’abandonnent pas. Ils poursuivent le politicien jusqu’à l’hôpital, où ils achèvent de cribler de balles – les légistes en extrairont 19 – son corps déjà sans vie. Le reporter Ravindra Pandey, qui sirotait son café dans un bar animé, témoigne : « J’ai vu la fusillade. Toute la ville l’a vue. C’était le premier incident de ce genre ici. » Le député, qui avait des liens étroits avec la pègre, s’était marié neuf mois auparavant.

Le péché mortel de Raju Pal est d’avoir osé défier Atiq Ahmed, l’homme le plus craint de Prayagraj, gangster et homme politique, fraîchement élu à la chambre basse de New Delhi – la Lok Sabha – après cinq mandats consécutifs à l’assemblée régionale de Prayagraj, dans l’Uttar Pradesh, un État où les frontières entre politique et criminalité sont brouillées depuis longtemps. Pour profiter de son mandat national sans renoncer à son implantation locale, Atiq Ahmed s’était choisi un successeur de confiance : son frère, Ashraf. Las, ce qui aurait dû n’être qu’une passation de pouvoir s’est mué en déroute électorale : Ashraf a été battu de 4 000 voix par Raju Pal. Un an plus tard, Atiq Ahmed et sa clique ont fait tuer Raju Pal, et récupéré son siège. Identifié comme commanditaire du meurtre, Atiq a été emprisonné.

Le casier d’Atiq Ahmed était déjà long comme le bras. Chef de l’Inter-State Gang 227, il était impliqué dans une centaine d’affaires, dont des enlèvements et des meurtres. Il a pourtant fallu quarante-quatre ans pour établir sa culpabilité et le condamner à la réclusion à perpétuité. Une peine qu’il n’aura pas à purger. Dans la nuit du 15 avril 2023, tandis qu’ils s’entretenaient avec des journalistes, Ahmed et son frère ont été abattus à bout portant, devant plus d’une douzaine de policiers armés qui ont assisté impuissants à la scène, retransmise en direct à la télévision. « Plus aucune mafia ne sèmera la terreur dans l’Uttar Pradesh », s’est réjoui le ministre en chef de l’État, Yogi Adityanath, quelques jours après l’assassinat. Rien n’est moins sûr…

Emblématique, l’affaire a suscité l’intérêt de la presse indienne, qui a enquêté sur le parcours heurté d’Atiq Ahmed, né en 1962 de parents modestes dans un quartier à majorité musulmane de Prayagraj, ville naguère tranquille située au confluent du Gange et de la Yamuna – deux fleuves sacrés en Inde –, autrefois célèbre pour ses poètes, ses écrivains et ses avocats.

Il a fallu quarante-quatre ans pour établir la culpabilité d’Ahmed et le condamner à la réclusion à perpétuité.

On ne sait pas grand-chose de ses débuts, si ce n’est qu’il a vite abandonné le collège pour se lancer dans la petite délinquance, notamment le vol de sacs à main. Dès ses 17 ans, il est accusé de meurtre, mais relaxé pour insuffisance de preuves. Rapidement, son audace et sa brutalité installent sa renommée. Il vole de la ferraille dans les gares de triage, obtient des contrats gouvernementaux en menaçant les entrepreneurs rivaux, s’approprie par la force des terres et des biens. Plus tard, il rejoint un gang dirigé par Shauq Ilahi, un truand devenu conseiller municipal. L’idée séduit Ahmed : il décide d’entrer lui aussi en politique, se présentant aux élections locales en 1989 contre son boss. Shauq Ilahi lui demande de se retirer. En vain. Une violente guerre des gangs éclate entre les partisans des deux hommes, désormais rivaux. Ilahi est tué. Son mentor éliminé, sa victoire sur le terrain confirmée dans les urnes, Ahmed entreprend de mettre la ville de Prayagraj en coupe réglée.

Les rapports des fonctionnaires de police de Prayagraj regorgent de ses faits d’armes : tour à tour, il s’empare d’un cinéma, d’un hôtel, d’un atelier et d’un restaurant. Rajkumar Ojha, empêtré dans un différend foncier avec ses frères, raconte comment Ahmed est intervenu, proposant sa médiation pour finalement obtenir l’enregistrement du terrain au nom de sa femme. « Lorsque je l’ai rencontré plus tard, il s’est moqué de moi en me disant que je n’avais pas été capable de gérer mes frères correctement et que c’était pour cela que j’avais subi ce préjudice », se souvient Ojha. Zeeshan Ali, l’un des proches d’Ahmed, se rappelle, lui, l’incident traumatique survenu il y a deux ans : un groupe d’hommes armés est entré de force dans sa maison, exigeant qu’il cède un terrain au gangster. Ali a reçu un appel d’Ahmed lui-même, lui présentant deux options : renoncer à la propriété du terrain ou lui verser une importante somme d’argent, équivalant à un tiers de sa valeur. « J’ai gardé le silence. Ahmed a alors ordonné à ses hommes de me tuer. Ils ont commencé à me frapper, mais j’ai réussi à m’échapper. »

L’influence d’Ahmed ne se limitait pas à la ville de Prayagraj. À la tête d’une bande armée, il a tenté de s’emparer d’un terrain situé dans un quartier chic de Lucknow, la capitale de l’État, à quelque 200 kilomètres de là, et qui appartenait à un homme d’affaires local. « Ils sont arrivés le matin, ont sorti leurs armes et ont déclaré que le terrain leur appartenait », raconte un haut fonctionnaire de police, qui a préféré garder l’anonymat. « Nous les avons empêchés de revendiquer le terrain par la force. »

Quelques jours plus tard, Ahmed et ses hommes auraient fait irruption dans un hôtel appartenant au même homme d’affaires, Sushil Gurnani, qui a déclaré plus tard aux chaînes d’information : « Ils sont entrés dans notre hôtel et ont dit : “Ce terrain était le vôtre jusqu’à hier. Cet hôtel était le vôtre jusqu’à hier. À partir de demain, tout ça sera à nous.” Ils nous ont dit que nous pouvions aller le dire au ministre et au chef de la police. » Ahmed aurait ensuite énuméré les noms de plus d’une douzaine de personnes influentes de la ville et aurait dit au gérant : « Prenez ma photo et donnez-la-leur. »

Comme la plupart des gangsters-politiciens indiens, Ahmed a eu une carrière politique mouvementée. Élu une première fois sans étiquette, il est ensuite devenu un dirigeant de l’influent parti régional Samajwadi avant de rejoindre l’Apna Dal, un parti croupion formé par un leader d’une caste inférieure. Malgré ces multiples changements de casaque, Ahmed a conservé son siège à l’assemblée locale de Prayagraj de 1989 à 2002, sans interruption.

C’est sous le règne du parti Samajwadi qu’il a connu son plus grand succès, en raison de sa proximité avec le leader controversé du mouvement, Mulayam Singh Yadav, décédé l’année dernière. C’est ce parti qui lui a permis de se présenter aux élections nationales, à Phulpur, siège prestigieux autrefois occupé par le premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru. Lors des réunions publiques, Ahmed attirait les foules et s’exprimait comme un politicien chevronné. Il parlait d’égalité, de laïcité, de justice sociale et d’éducation des filles. « L’éducation est la plus belle preuve d’amour que vous puissiez donner à vos enfants », a-t-il déclaré il y a quelques années lors d’un rassemblement.

Lorsque les médias l’interrogeaient sur son casier judiciaire, Ahmed aimait rappeler qu’un tribunal avait annulé le nombre record de 123 affaires contre lui en une seule journée. « Quel autre homme politique, où que ce soit dans le monde, a-t-il jamais été confronté à autant d’accusations mensongères ? » a-t-il répondu à un journaliste. Ahmed s’est présenté comme une figure sacrificielle de la politique, affirmant qu’il avait peu de vie personnelle parce qu’il travaillait inlassablement pour les gens. « Il a donné de l’argent aux pauvres pour qu’ils puissent régler leurs factures médicales et envoyer leurs enfants à l’école. Il aidait aussi bien les hindous que les musulmans. Mais il n’y avait rien de charitable là-dedans, il s’agissait de créer et de cultiver une image, tous les gangsters qui entrent en politique font de même », déclare Anupam Mishra, rédacteur en chef de The Leader, un important journal de Prayagraj. Pour répondre aux attaques du parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), il a déclaré que si certains avaient porté plainte contre lui, c’est parce qu’il militait pour l’amitié entre les hindous et les musulmans. Ajoutant qu’il ne souhaitait s’emparer du pouvoir que pour « améliorer la vie des gens ». Ahmed estimait logique qu’un homme comme lui, qui réussit politiquement, s’attire des ennemis et finisse en prison. N’hésitant pas à se comparer à Nelson Mandela, dont il rappelait volontiers qu’il avait été détenu pendant vingt-sept ans. « Mandela était autrefois un homme très recherché. Puis il est devenu le dirigeant le plus respecté de son pays. »

Ahmed attirait les foules et s’exprimait comme un politicien chevronné. Il parlait d’égalité, de laïcité, de justice sociale et d’éducation des filles.

En juillet 2008, Atiq Ahmed et cinq autres députés indiens emprisonnés – impliqués dans plus d’une centaine d’affaires d’enlèvement, de meurtre ou d’extorsion – ont été mis en liberté provisoire par le gouvernement pour leur permettre de participer à un vote de défiance auquel le gouvernement était confronté au sujet d’un accord controversé sur le nucléaire civil avec les États-Unis. « À en juger par la longue liste d’affaires pénales dans lesquelles il était accusé, Ahmed était sans doute tout aussi compétent dans la gestion d’une entreprise criminelle que dans l’exercice de ses fonctions électorales », écrit Milan Vaishnav dans son livre consacré à la porosité entre les milieux criminel et politique, When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics (« Quand le crime paie : l’argent et le muscle dans la politique indienne »). Le gouvernement a survécu de justesse au vote de défiance, et les six députés sont retournés en prison. Dans le même ouvrage, le politologue livre une description étonnante de l’action politique locale d’Atiq Ahmed : « Les habitants de sa circonscription s’émerveillaient de la réunion hebdomadaire, où Ahmed, une oreille collée à son téléphone portable et l’autre recueillant les demandes de faveurs de ses électeurs, marmonnait des ordres à son assistant personnel ou à son sténographe (…). La permanence ressemblait plus à une armurerie qu’à un bureau administratif, avec ses murs tapissés d’impressionnantes armes automatiques importées. »

Même derrière les barreaux, Ahmed semble avoir exercé une influence sur le monde extérieur, faisant souvent la une des journaux. Ses relations au sein de la police et de la classe politique inspiraient la terreur jusque dans l’enceinte des tribunaux : en 2012, dix juges se sont récusés lors d’une audience visant à déterminer s’il pouvait être libéré sous caution. En 2018, un homme d’affaires nommé Mohit Jaiswal a déposé plainte alléguant qu’il avait été enlevé à Lucknow et emmené à la prison de Deoria, où Ahmed était détenu. Là, Jaiswal a affirmé avoir été brutalement battu par le gangster, ses hommes de main et même le personnel pénitentiaire. À chaque fois, Ahmed a pu s’en tirer. « Il avait des amis et des partisans partout. Tout le monde le craignait », dit Jaiswal.

En février 2023, il a été impliqué dans un meurtre très médiatisé qui a choqué le pays : Umesh Pal, témoin clé dans l’assassinat de Raju Pal et d’un dirigeant local du BJP en 2005, a été abattu devant son domicile par des hommes armés soupçonnés de faire partie du gang d’Ahmed, sous le regard des caméras de vidéosurveillance. L’assassinat de trop. Deux mois plus tard, Atiq Ahmed et son frère étaient exécutés par des tueurs non identifiés. La fin d’un règne qui, depuis quelque temps, semblait fragilisé par une nette perte d’influence du clan. Ahmed semblait être tombé en disgrâce auprès des musulmans de sa circonscription à la suite d’un horrible incident, l’enlèvement et le viol collectif de deux jeunes filles, pensionnaires d’une institution religieuse. Même si ni son nom ni celui d’aucun de ses hommes n’ont été cités dans la plainte, de nombreuses personnes avaient pointé du doigt la responsabilité d’Ahmed. « Depuis cet incident, Ahmed a perdu la bienveillance de sa communauté », explique l’un de ses membres, M. Ali. Devenu inutile, voire gênant, pour ses protecteurs politiques, ils avaient commencé eux aussi à le lâcher. Quelques jours avant son assassinat, son fils Asaf, étudiant en droit, a été tué par la police, qui a déclaré avoir saisi et démoli les biens du gangster – maisons, bureaux, entreprises – d’une valeur de près de 10 000 millions de roupies (133 millions de dollars).

Extrêmes, ces événements n’ont pourtant rien d’exceptionnel aujourd’hui dans la plus grande démocratie du monde. Plus de 230 sur 539 candidats élus en 2019 au parlement national avaient un casier judiciaire, selon l’Association of Democratic Reforms (ADR). Pas vraiment une nouveauté mais une aggravation sensible de la situation : 230, c’est 44 % de plus qu’aux élections générales de 2009. Une évolution qui n’épargne aucun des partis représentés à la chambre, même si le BJP du Premier ministre Narendra Modi se taille la part du lion avec 116 députés ayant un passé criminel contre 29 (soit 57 % !) pour le principal parti d’opposition, le Congrès. Pourquoi les partis politiques indiens présentent-ils des candidats impliqués dans des affaires souvent graves ? Selon le politologue Milan Vaishnav, chercheur à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, « l’un des principaux facteurs qui incitent les partis à sélectionner des candidats ayant un casier judiciaire lourd est l’argent ». Il y a plus de trois millions de postes politiques dans la démocratie indienne à trois niveaux. L’augmentation du coût des élections et l’opacité d’un système de financement où les partis et les candidats sous-déclarent les recettes et les dépenses expliquent que les partis préfèrent « des candidats qui s’autofinancent, qui n’opèrent donc pas de ponction dans les coffres du parti et même qui, bien souvent, les alimentent ». Or, beaucoup de ces candidats ont un passé judiciaire…

« Les candidats riches et autofinancés sont donc attrayants pour les partis, poursuit Milan Vaishnav, mais ils sont également susceptibles d’être plus compétitifs. La participation aux élections est une entreprise coûteuse dans la plupart des régions du monde, et la richesse d’un candidat est un bon indicateur de sa vitalité, électorale notamment. » En clair : si les partis politiques accordent volontiers leurs investitures à des criminels c’est parce que, tout simplement, ils gagnent…

Pourquoi les partis politiques indiens présentent-ils des candidats impliqués dans des affaires souvent graves ?

Au cours de ses recherches, le Dr Vaishnav a étudié tous les candidats qui se sont présentés aux trois dernières élections nationales. Il les a séparés en deux groupes suivant l’état de leur casier judiciaire et comparé leur espérance de succès selon ce seul critère : avec un casier vierge, ils n’avaient statistiquement que 6 % de chances de l’emporter. Lorsqu’il ne l’était plus, leur perspective de victoire atteignait 18 %. Après un calcul similaire aux élections régionales de 2003 et 2009, il a constaté un « large avantage aux candidats ayant des affaires judiciaires en cours ». Quant à l’intérêt des délinquants pour la politique, il s’explique très naturellement par l’aspect lucratif d’une carrière d’élu, mis en lumière par une étude de 2013 qui a montré que la richesse moyenne des législateurs en exercice a augmenté de 222 % à l’issue d’un seul mandat. La fortune moyenne officiellement déclarée des candidats qui se représentent – perdants et gagnants confondus – était de 264 000 dollars en 2004 et de 618 000 dollars en 2013, soit une augmentation de 134 % ! Les travaux de Milan Vaishnav ont également tenté d’expliquer le vote des citoyens indiens pour ces candidats au passé trouble. Est-ce parce que de nombreux électeurs sont analphabètes, ignorants ou simplement mal informés ? Le Dr Vaishnav ne le croit pas, il estime que des électeurs raisonnablement bien informés soutiennent des candidats criminels dans des circonscriptions où les divisions sociales fondées sur la caste et/ou la religion sont marquées et où le gouvernement ne parvient pas à s’acquitter de ses fonctions – fournir des services, rendre la justice ou assurer la sécurité – de manière impartiale. « Il y a là, dit-il, un espace pour qu’un candidat criminel se présente comme une figure de Robin des Bois. »

En conclusion, le chercheur affirme que criminalité et politique resteront inextricablement liées tant que l’Inde ne rendra pas son système de financement électoral transparent, que le fonctionnement des partis ne deviendra pas plus démocratique et que l’État restera impuissant à fournir les services qui lui incombent, rendre la justice notamment.

La richesse moyenne des législateurs en exercice a augment. de 222 % à l’issue d’un seul mandat.

Le chantier est vaste. Ces dernières années, les quelques tentatives de réforme n’ont pas eu de résultat convaincant. La plus ambitieuse a été la création, en 2018, d’un instrument complexe appelé « obligations électorales » qui visait à assainir le financement obscur des partis politiques indiens. Ces obligations, à durée limitée et sans intérêts, sont émises en coupures fixes – 1 000 à 10 millions de roupies (12,50 à 125 000 dollars) – et peuvent être achetées auprès d’une banque d’État à des périodes précises de l’année. Les citoyens et les entreprises sont autorisés à acquérir et à les donner aux partis politiques, qui peuvent les encaisser dans les quinze jours. Seuls les partis politiques enregistrés qui ont obtenu au moins 1 % des voix lors des dernières élections au parlement ou à l’assemblée d’un État peuvent recevoir ces obligations. Voilà pour le principe. En pratique, des obligations électorales d’une valeur d’un milliard de dollars ont été vendues en 21 tranches jusqu’à présent, selon le gouvernement. Le BJP du Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir, semble en avoir été le principal bénéficiaire, accaparant les trois quarts des obligations en 2019-2020, contre seulement 9 % pour le principal parti d’opposition, le Congrès. Introduites pour débusquer l’argent illicite et rendre le financement politique plus transparent, ces obligations auraient, selon leurs détracteurs, l’effet exactement inverse.

Leur constitutionnalité est actuellement contestée devant la plus haute juridiction du pays, qui les considère comme une « distorsion de la démocratie ». De fait, il n’existe pas de registre public indiquant qui a acheté chaque obligation et à qui le don a été fait. Cela rend les obligations « inconstitutionnelles et problématiques » car les contribuables restent dans l’ignorance de la source des dons, selon l’ADR. De plus, relèvent les critiques, ces obligations ne sont pas entièrement anonymes puisque la banque publique possède un registre mentionnant les noms du donateur et du bénéficiaire. Dès lors, le pouvoir peut facilement accéder aux détails et utiliser les informations pour influencer les donateurs. « Les obligations donnent un avantage injuste au parti au pouvoir », conclut Jagdeep Chhokar, cofondateur de l’ADR.

Il est clair que le chemin de l’Inde vers une réforme du financement politique est long et tortueux. Et que l’opacité de son fonctionnement nuit au bon fonctionnement de la démocratie indienne....

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !