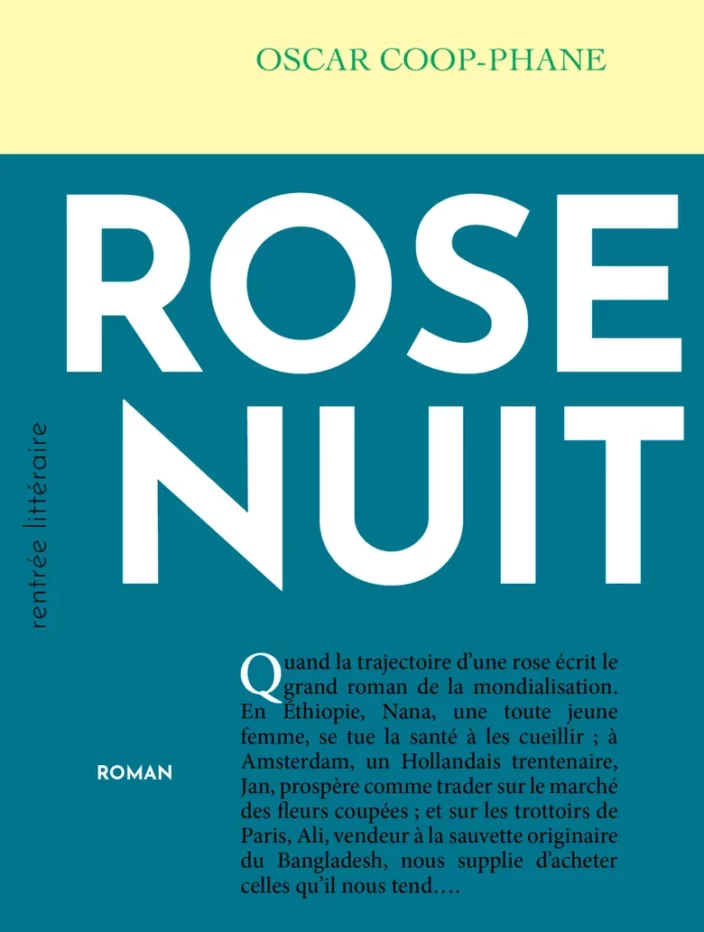

Longtemps je n’ai lu que des « gros romans », le disais avec fierté, comme s’ils constituaient une catégorie. J’avais le goût des plus de 1 200 pages, en dessous, pas assez excitant. En littérature, il faut avoir l’esprit sensuel, vouloir y revenir sans cesse, y plonger encore et dépasser l’ennui, la première résistance du texte. Mes compagnes nocturnes : Dostoïevski, Hugo, Bolaño. Et puis, les gros gabarits nous passent, on découvre dans les courts romans un plaisir certes plus simple, mais non moins complexe architecturalement – s’il est réussi. C’est pourquoi j’ai attrapé Rose nuit, le dernier roman d’Oscar Coop-Phane, dont j’ai lu Le Procès du cochon et Tournevis (j’ai aimé la saveur de l’un, assez peu le goût de l’autre). Sans que l’on sache vraiment ce que cela signifie, Rose nuit est présenté comme un roman « réaliste ». Pas un roman « naturaliste », mais réaliste. Et même, un roman d’enquête. Je me suis dit encore une soupe pseudo--journalistique qui, en cherchant à faire les deux (du journalisme et de la littérature), parviendra tout au plus à se hisser au niveau de cette chronique. J’ai eu tort, tant mieux. Coop-Phane n’est pas un petit écrivain, et même s’il se loupe parfois, il se loupe toujours avec un certain panache : celui d’avoir essayé autre chose. Et, dans le contexte d’une littérature itérative, dont la carte des thématiques ressemble à celle d’un restaurant japonais (Menu B4 : inceste/viol/reconstruction, Menu C8 : amour/toxicité/déconstruction…), qui, convaincue qu’elle ne parle plus à personne, préfère se parler à elle-même (un peu comme le grand-père alcoolique qui…

Aliénation

Victor Dumiot