Dans « Textes anciens, regard actuel » (Bastille no10), j’ai naguère rappelé qu’on n’avait « conservé aucun manuscrit autographe des anciens textes grecs » et qu’on ne connaissait ces derniers « que par des copies de copies toujours plus corrompues ». Par un malheureux effet de langue, une telle formulation suggère cependant que ces copies aient toutes été l’œuvre de copistes, c’est-à-dire de scribes (scripteurs) ayant pour mission de reproduire le plus fidèlement possible (transcrire) le texte d’un antigraphe (un modèle manuscrit) déterminé dans un apographe (une copie elle aussi manuscrite). Or nombre des codex grecs qui nous ont conservé la littérature antique et médiévale ne sont pas à proprement parler des copies, mais des artéfacts, dus, non à de simples transcripteurs (copistes), mais à des scribes-philologues. Un copiste de manuscrits, dont la mission est de reproduire un modèle déterminé aussi fidèlement que possible, doit faire un constant effort pour éviter d’en corrompre le texte par des omissions, des substitutions, des suppléments et des déplacements verbaux, mais aussi pour en respecter les particularités linguistiques et graphiques (dialectes, idiolectes, orthographe, accentuation, ponctuation, ligatures, abréviations, etc.), aussi étrangères soient-elles à son propre usage. La fatigue aidant, il finit ainsi toujours par omettre, répéter, déplacer ou changer un passage du texte copié, mais encore par le rajeunir, le normaliser ou le corriger. Il n’y a donc pas de copiste parfait et le meilleur sera celui dont la copie se rapprochera le plus d’une photographie du modèle manuscrit. En 1601, le juriste Jacques Gillot (1544-1619) s’est ainsi chargé de copier un…

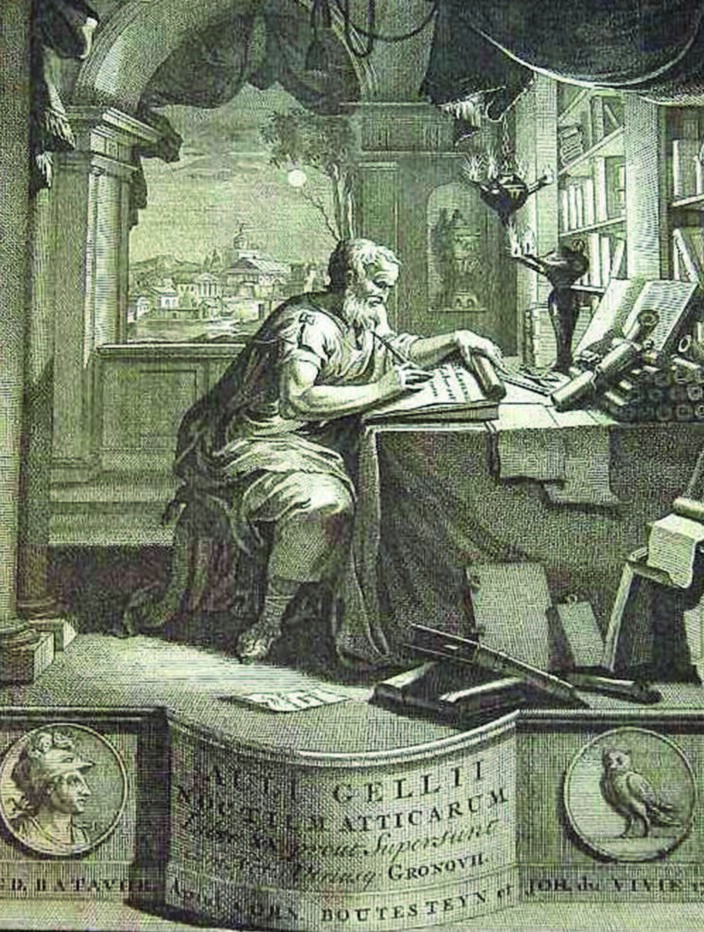

Frontispice de J. F. & J. Gronow, Auli Gellii Noctium Atticarum libri XX, Lugduni Batavorum, Apud C. Boutesteyn, J. de Vivié & I. Severinum, 1706.

Philologie de l'avenir

Copistes, vous avez dit copistes ?

Pierre Leveau