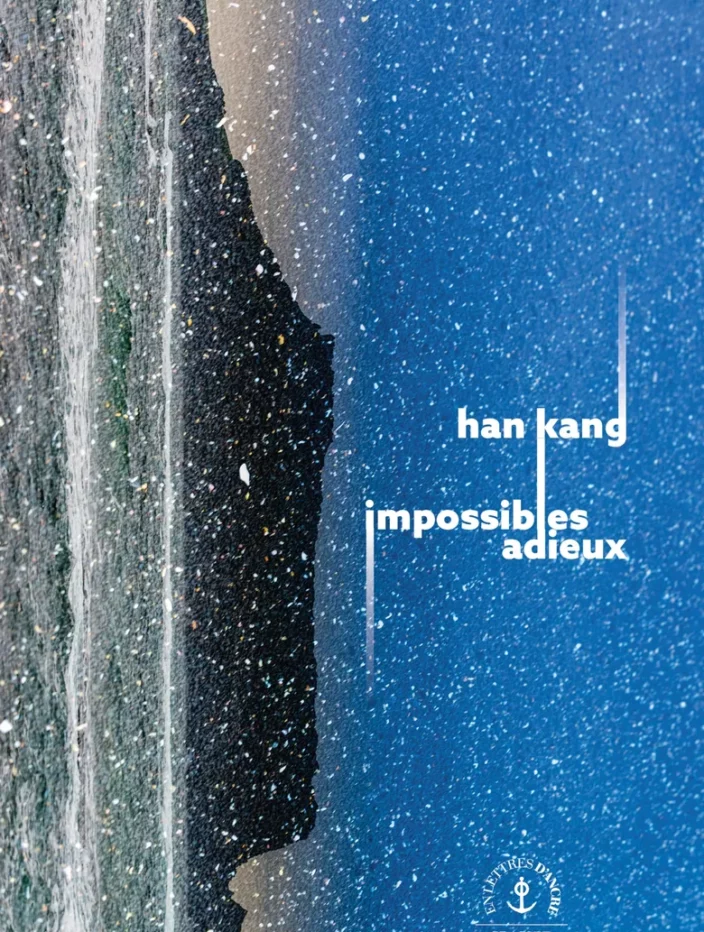

Au xxe siècle, l’histoire de la Corée n’est pas un long fleuve tranquille. Colonisation militaire japonaise jusqu’en 1945, partition de la péninsule, guerre fratricide de 1950 à 1953, enchaînement de dictatures au Sud, régime communiste au Nord, émeutes étudiantes au Sud, famine au Nord… Célèbre depuis qu’elle a reçu le Booker International Prize en 2016 pour La Végétarienne, l’écrivaine sud-coréenne Han Kang s’empare de l’histoire tragique de la péninsule pour interroger la mémoire de son pays. Son roman Celui qui revient était consacré au soulèvement de mai 1980 dans sa ville natale, Gwangju, contre la loi martiale et la dictature de Chun Doo-hwan. Cette révolte étudiante et syndicale s’était soldée par une répression féroce, les forces de l’ordre massacrant des centaines de personnes. Dans son nouveau roman, Impossibles adieux, Han Kang se penche sur une autre insurrection et sur un autre massacre, survenus en 1948 sur l’île de Jeju, au sud de la péninsule coréenne. Peut-être est-ce pour avoir évoqué les crimes de la dictature que Han Kang figura sur la « liste noire » d’artistes jugés hostiles, et donc privés de subventions, qu’avait établie dans les années 2010 l’administration de la présidente Park Geun-hye, fille de l’ancien dictateur Park Chung-hee, assassiné en 1979. Han Kang visite et revisite ce musée de l’horreur qu’est l’histoire récente de la Corée et fait sans doute siennes les paroles du personnage féminin d’Inseon, qui décrit par ces mots l’état dans lequel elle se retrouve au fil de son enquête sur le passé : « je n’étais plus surprise de…

Court-circuit en mer Jaune

Éric Faye