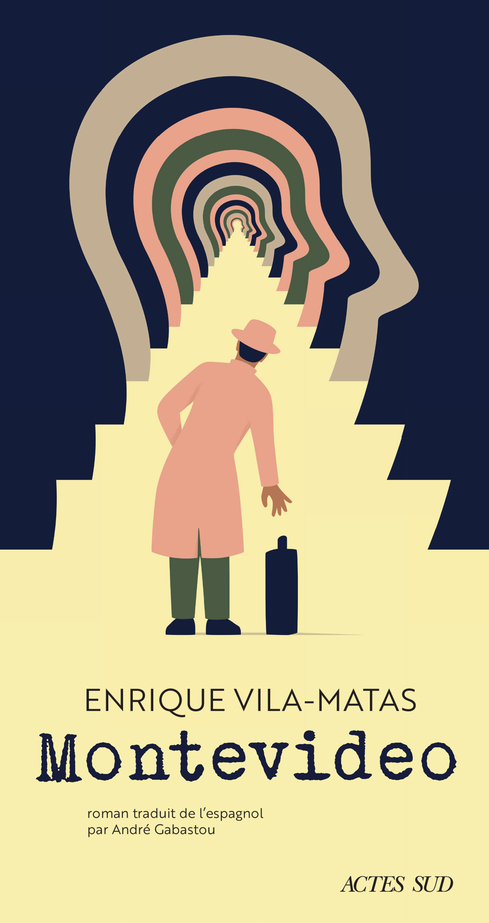

Montevideo n’est pas seulement une ville, c’est aussi « un état d’âme, une manière de vivre en paix en dehors du centre convulsif du monde, un rythme ancien aux pieds nus », nous dit l’écrivain barcelonais Enrique Vila-Matas. De fait, celui qui a eu la chance de flâner dans cette cité portuaire du Rio de la Plata et a connu la bienveillance, la nonchalance des Montévidéens comprend combien cette description est pertinente, car il a eu affaire à ce petit peuple de contemplatifs, accaparés par leur importante consommation de maté, aspiré par la bombilla de leur calebasse. C’est dans une capitale uruguayenne à plusieurs strates temporelles, qui fut naguère une pépinière d’écrivains renommés, d’Onetti à Felisberto Hernández et de Lautréamont à Supervielle, que le narrateur de Montevideo invite le lecteur à se perdre. Si le livre est présenté comme un roman, il s’agit en fait d’une promenade littéraire bien dans la manière d’Enrique Vila-Matas. Avant d’atterrir en Uruguay, le narrateur déambule dans Paris où il recherche « le grand langage oublié, le sentier perdu », selon une formule empruntée à l’écrivain américain Thomas Wolfe. Ce narrateur, un écrivain qui a déjà de la bouteille, a des velléités encyclopédistes : faire entrer le monde dans un texte comme l’ont fait Wolfe dans son premier roman, Look Homeward, Angel, ou le Hongrois Miklós Szentkuthy – à ses yeux des écrivains « totalitaires », des « rivaux de Dieu » –, voire Joyce dans son Ulysse. Au fil de ses déambulations parisiennes, l’écrivain-narrateur, double romanesque de Vila-Matas, évoque ses théories littéraires et définit cinq…

Au hasard Cortázar

Éric Faye

Étiquettes: Actes Sud • BM22 • Cette brume insensée • Enrique Vila-Matas • Eric Faye • Littérature • Livres • Montevideo