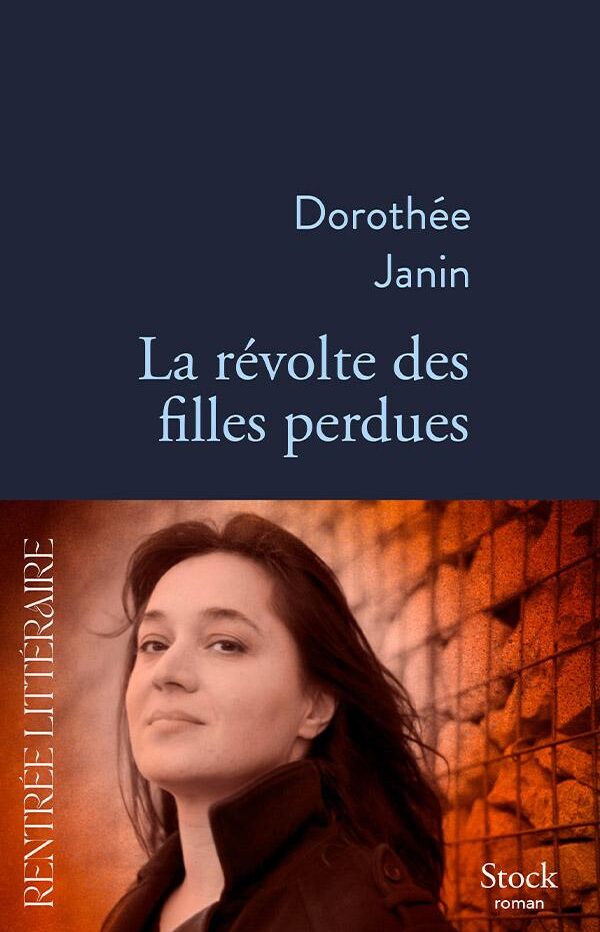

Certaines chroniques s’écrivent plus facilement parce que l’objet lu est limpide, parce qu’il est plein de cette saveur que l’on voudrait synthétiser pour la répliquer à l’infini dans nos propres livres. C’est le cas du dernier roman de Dorothée Janin, La Révolte des filles perdues. L’auteure s’empare d’un événement oublié, l’insurrection de jeunes détenues à Fresnes, le 6 mai 1947. Des jeunes femmes, pas toujours majeures, enfermées parce qu’elles appartiennent aux basses classes de la société, sont homosexuelles, se sont prostituées, se sont un peu trop affranchies des mœurs de leur époque, se sont un jour insurgées contre l’autorité, ont commis un petit larcin… Des femmes dont personne ne veut, qui parlent le populaire, et représentent ce que la société bourgeoise patriarcale aimerait étouffer. Des jeunes filles « considérées comme une menace pour elles-mêmes comme pour la société », soumises à une stricte discipline afin de les réhabiliter – de les « discipliner », au sens foucaldien. Mais voilà, leur insurrection est un véritable carnaval. Une vague, dont la mer serait située à l’intérieur d’une prison, leur geôle pseudo-religieuse, qui renverse un temps les symboles du pouvoir et les instruments qui servent à les mater. Les jeunes filles perdues, qui crachent, hèlent, injurient, bousculent et ricanent, deviennent tout à coup les filles d’une liberté de fer, parce que gagnée par la force, d’une liberté souveraine, parce que gratuite et indéterminée. Finalement arrêtées puis jugées, les prisonnières sont humiliées de nouveau. Leurs motivations, ce qui a pu nourrir leur rage, tout cela importe peu, au fond. Comme par un…

Fresnésie

Victor Dumiot

Étiquettes: BM22 • Dorothée Janin • La révolte des filles perdues • Littérature • Livres • Stock • Victor Dumiot