Un œil sur le trône, deux doigts sur le pouls du peuple, le nez en l’air flairant le progrès, l’oreille tendue devinant le scandale, l’auteur des Misérables, témoin de son temps, éclaire toujours le nôtre d’une lumière vive.

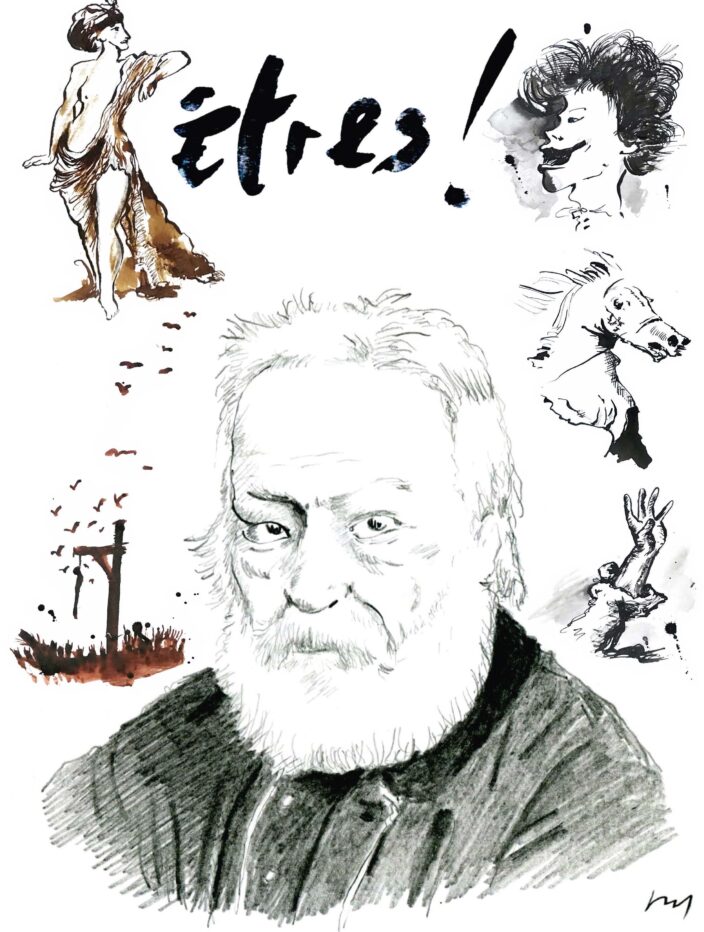

Ce siècle est à la barre et je suis son témoin », écrit Victor Hugo dans L’Année terrible, son recueil de poèmes de 1872. Indissociable de son époque, et de ses luttes, il ne l’est pas moins de la nôtre. Après De Gaulle et Pasteur, Hugo est le troisième toponyme urbain le plus courant du pays. Les écoliers le récitent. Les étudiants le décryptent. Les présidents s’en emparent. Ainsi d’Emmanuel Macron, au lendemain de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, en avril 2019. « Les grands périls ont cela de beau qu’ils mettent en lumière la fraternité des inconnus, écrivait Victor Hugo. Et c’est comme si ces mots avaient été écrits pour ce jour, avaient été écrits pour vous », déclara-t-il pour saluer le travail des pompiers, des policiers et des ambulanciers. Ce que le Président omettait de préciser, c’est que l’extrait cité disait tout le contraire de l’union des civils avec les forces de l’ordre ! Ce passage, tiré du second tome des Misérables, raconte l’émeute, l’insurrection, le soulèvement du peuple, et ce, précisément, contre le régime en place.

« Des ouvriers avaient apporté sous leurs blouses un baril de poudre, un panier contenant des bouteilles de vitriol, deux ou trois torches de carnaval et une bourriche pleine de lampions “restés de la fête du roi”. Laquelle fête était toute récente, ayant eu lieu le 1er mai. On disait que ces munitions venaient de la part d’un épicier du faubourg Saint-Antoine (…) Tous se hâtaient, et, tout en s’entraidant, on causait des chances possibles, – qu’on aurait des secours vers trois heures du matin, – qu’on était sûr d’un régiment, – que Paris se soulèverait. Propos terribles auxquels se mêlait une sorte de jovialité cordiale. On eût dit des frères ; ils ne savaient pas les noms les uns des autres. Les grands périls ont cela de beau qu’ils mettent en lumière la fraternité des inconnus. »

Dans cet extrait célèbre, Hugo scrute la force de l’émeute, le pouvoir du tumulte. Il forge même un mot pour définir ce qui se trame : l’ochlocratie.

« Il arrive quelquefois que, même contre les principes, même contre la liberté, l’égalité et la fraternité, même contre le vote universel, même contre le gouvernement de tous par tous, du fond de ses angoisses, de ses découragements, de ses dénûments, de ses fièvres, de ses détresses, de ses miasmes, de ses ignorances, de ses ténèbres, cette grande désespérée, la canaille, proteste, et que la populace livre bataille au peuple.

Les gueux attaquent le droit commun ; l’ochlocratie s’insurge contre le démos.

Ce sont là des journées lugubres… »

Deux siècles après ce roman, le mot « ochlocratie » ressurgit par surprise. En 2018, la crise des Gilets jaunes le remit au goût du jour. Sur les plateaux de télé, on replongeait dans Hugo pour tenter de cerner un soulèvement complexe, une colère plurielle, résumés par ce jaune. Les dictionnaires de poche lui firent une petite place entre « ocelot », ce mammifère carnivore qui ressemble à un gros chat, et « ocre », la couleur. Le mot devenait plus actuel que jamais.

Le combat de Hugo contre la peine de mort est, sans doute, un poncif. Mais que sait-on de Claude Gueux, qui inspira à l’écrivain son célèbre Dernier jour d’un condamné, et dont le secret commence à être évoqué ? Rembobinons les faits et revenons à mars 1832. Le dénommé Claude Gueux passa devant les juges de la cour d’assises de Troyes, dans l’Aube. Détenu à Clairvaux, il venait de tuer son geôlier.

« Je l’ai assassiné (le gardien-chef), je l’avoue. Mais vous, Messieurs du jury, lorsque, tranquilles sur vos sièges, vous entendez dire que j’ai frappé sans provocation parce que Delacelle (le gardien-chef) n’a pas levé une hache sur ma tête, vous ne comprenez pas ce qu’il y a d’horrible, d’atroce dans les douleurs d’une faim continuelle, tout ce qu’il y a de barbare dans ce supplice auquel on m’avait condamné après avoir épuisé tous les supplices. J’avais faim, on me refusa à manger ; j’avais un ami, on lui refusa de me parler. Je nourrissais, moi affamé, mon père du fruit de mon travail, on me fait passer dans un atelier où je ne gagne plus rien. J’ai juré vengeance, car j’étais provoqué, provoqué pendant six ans, à toute heure du jour. J’ai tenu mon serment. »

Claude Gueux condamné, Hugo s’empare des faits. Il reprend toute l’histoire. Clairvaux. La faim. L’atelier. Et, surtout, le codétenu qui lui offrit son pain ; il s’appelait Albin. Dans le récit de Hugo, il n’avait que 20 ans. Albin était très beau et son regard était plein d’innocence. Chaque jour en cellule, Albin cédait à Claude Gueux un peu de sa pitance. Ils se chauffaient, l’un et l’autre, à cette belle amitié. Deux compagnons de cellule, unis par la fraternité que font naître les misères, l’administration vit cela d’un très mauvais œil. Du jour au lendemain, le directeur décida de les séparer, répondant « parce que » sans plus se justifier. Mais Claude Gueux se rebiffa et prit à témoin les autres prisonniers.

« Je l’ai aimé [Albin] d’abord parce qu’il m’a nourri ; ensuite parce qu’il m’a aimé. Le directeur, M.D., nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble ; mais c’est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé Albin. Vous avez vu ? Il n’a pas voulu. »

Ces termes équivoques vont dans le sens d’un amour réciproque. Précision rarissime du temps de Victor Hugo. Certes, cela faisait belle lurette que le « bûcher de Sodome » ne faisait plus de victimes. La loi de 1791 était passée par là, abolissant le « crime de sodomie ». Mais le tabou sur l’homosexualité demeure. Très rares sont les auteurs qui osaient l’évoquer. Hugo, lui, l’effleura, du bout des mots, au creux d’une phrase. Et son portrait d’Albin était d’une beauté… troublante.

Quand les juges condamnèrent Louise Michel au bagne calédonien, le poète prit la plume pour un vibrant hommage.

Un an après les faits, l’affaire rebondit. Le Jour-nal des débats du 26 décembre 1832 consacra une pleine page au procès en assises… d’Albin, accusé de meurtre. Le chroniqueur présent décrit un Hercule inquiétant, aux larges poignets gonflés par la pression des fers. Les deux gardes qui l’encadrent ont reçu la consigne de tenir en permanence la poignée de leurs sabres. Qu’a fait Albin Legrand ? On le soupçonne d’avoir tué son nouveau codétenu.

La postérité est passée sur les faits. Le bel éphèbe Albin a effacé l’Hercule « monstrueux ». Par ses mots précis, Hugo a esquissé la question délicate et l’a rendue audible. La forme pour dire le fond. La fiction bien choisie. Il faudra des années avant qu’un autre Albin se glisse dans un roman, avant que Jean Genet ne présente sa Divine, dans Notre-Dame des Fleurs (1943). Peut-on dire pour autant que l’affaire est entendue ? La question reste actuelle. D’après le ministère de l’Intérieur, les services de police et de gendarmerie, près de 2 500 crimes et délits ont été commis contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels ou les transgenres en 2022. Un chiffre en augmentation par rapport à 2016.

La vie de Hugo est un roman. On en connaît les grandes lignes et les détails troublants. Hugo aimait la femme, sa femme et puis les femmes. Il avait de l’amour une vision élastique. Dans un passage somptueux, extrait de L’Homme qui rit, le personnage de Gwynplaine rencontre la belle Josiane, tentatrice audacieuse, duchesse émancipée, altière et hardie, qui « inclinait plutôt à se donner galamment qu’à se donner légalement ». Gwynplaine est sous le charme. Un tourbillon d’émotions s’empare de tout son être. « L’amour est une loi, écrit Victor Hugo. La volupté est un piège. Il y a l’ivresse, et il y a l’ivrognerie. L’ivresse, c’est de vouloir une femme ; l’ivrognerie, c’est de vouloir la femme. »

Hugo connut l’ivresse et même l’ivrognerie. Il y eut Juliette Drouet puis vint Léonie.

Léonie était mariée, comme Victor Hugo. Elle avait du caractère. Elle venait de traverser tout l’océan Arctique à bord d’un navire déguisée en marin. De retour sur la terre ferme, Léonie tombait de haut. Son mariage s’enlisait. La maternité l’obligeait. Hugo croisa Léonie chez une amie commune en 1843. Léonie et Victor se donnèrent des rendez-vous, avant de se retrouver dans une chambre, à Paris. Le mari de Léonie, se doutant de quelque chose, fit suivre sa femme. Un policier se chargea de constater les faits. Au petit matin, ce fut fait. L’affaire, entendue. L’adultère, flagrant. La femme fut condamnée à des mois de prison parmi les prostituées et les femmes endettées. L’homme, lui, fit son entrée à la Chambre des pairs. Son statut le préservait d’éventuelles poursuites. Le privilège du sexe doublé de celui du rang. La mauvaise conscience vint tourmenter Hugo.

« Il m’est arrivé une fois d’être protégé contre une loi absurde par un privilège non moins absurde. À ceux qui me reprochent ce fait, je réponds que je n’ai fait ni cette loi ni ce privilège. L’une m’attaquait, l’autre me défendait. »

La question de l’adultère. L’iniquité du droit. Ces idées s’amalgamèrent dans l’esprit de Hugo. La première resurgit une décennie plus tard, au début de son exil, à Jersey. Une Française venait grossir les rangs des proscrits du coup d’État de décembre 1851. Elle s’appelait Louise Julien. Elle n’avait que 35 ans. Pendant le coup d’État, elle avait fait de la charpie pour soigner les victimes de l’armée de Louis-Napoléon Bonaparte. Louise fut attrapée, jugée, emprisonnée, contracta la phtisie avant d’être expulsée.

Hugo découvrit son existence. Louise Julien était trop faible pour sortir de son lit. Elle n’en sortira pas et finit, à l’été 1853, dans la tombe. Le jour de ses funérailles, Hugo prit la parole. Dans le sermon qu’il prononça, il brocarda l’Empereur et égrena les noms de ses nombreuses victimes… en ne citant que des femmes.

« Pitié !… ce mot que je viens de prononcer, il a jailli du plus profond de mes entrailles devant ce cercueil, cercueil d’une femme, cercueil d’une sœur, cercueil d’une martyre ! Pauline Roland en Afrique, Louise Julien à Jersey, Francesca Maderspach à Temeswar, Blanca Téléki à Pesth, tant d’autres, Rosalie Gobert, Eugénie Guillemot, Augustine Péan, Blanche Clouart, Joséphine Prabeil, Élisabeth Parlès, Marie Reviel, Claudine Hibruit, Anne Sangla, veuve Combescure, Armantine Huet, et tant d’autres encore, sœurs, mères, filles, épouses, proscrites, exilées, transportées, torturées, suppliciées, crucifiées, ô pauvres femmes ! »

Hugo alla plus loin. Il fit de cet éloge un discours politique prônant une république plus juste : « Amis, dans les temps futurs, dans cette belle, et paisible, et tendre, et fraternelle République sociale de l’avenir, le rôle de la femme sera grand ; mais quel magnifique prélude à ce rôle que de tels martyres si vaillamment endurés ! Hommes et citoyens, nous avons dit plus d’une fois dans notre orgueil : – Le dix-huitième siècle a proclamé le droit de l’homme ; le dix-neuvième proclamera le droit de la femme. »

Une vingtaine d’années plus tard, au moment de la Commune, il enfonça le clou. Les versaillais de Thiers jugeaient les « enragés ». Louise Michel comparut. Militante active, féministe pure et dure, elle porta l’uniforme pendant la Semaine sanglante. On l’accusa même d’avoir mis le feu aux bâtiments publics. Hugo connaissait bien Louise. Cela faisait des années qu’ils correspondaient. Ils se virent quelquefois, se fréquentèrent peut-être. Quand les juges la condamnèrent au bagne calédonien, le poète prit la plume pour un vibrant hommage.

« Tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs, donnés à tous,

Ton oubli de toi-même à secourir les autres,

Ta parole semblable aux flammes des apôtres ».

Le poème s’intitule Viro Major, c’est-à-dire « Plus grande que l’homme ». Il est symptomatique de l’évolution de Hugo. Parmi ses lecteurs, il y eut Maria Deraismes. Parisienne. Républicaine. Laïque viscérale. Maria Deraismes défendait farouchement l’égalité homme-femme. Ce poème la toucha. Il disait ce qu’elle pensait. « L’infériorité des femmes n’est pas un fait de la nature, écrit-elle, c’est une invention humaine, c’est une fiction sociale. » En 1870, elle avait fondé l’Association pour le droit des femmes, avec Léon Richer, et publiait dans le journal L’Avenir des femmes des centaines d’articles. Après la création de leur association, Léon Richer et Maria Deraismes échangèrent avec lui sur la question de la citoyenneté. Mais ils furent pris de court. Dans une lettre à Léon Richer datée de juin 1872, Hugo allait au-delà !

« L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, dont l’équilibre importe à la conscience humaine ; l’homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. De là un trouble profond. De là la servitude de la femme. Dans notre législation telle qu’elle est, la femme ne possède pas, elle n’est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état violent ; il faut qu’il cesse. »

Le droit de vote pour les femmes. L’égalité. Voilà des idées claires pour cette fin de siècle. En 1882, lorsque Maria Deraismes fonda la Ligue française pour le droit des femmes, c’est à Victor Hugo qu’elle proposa sa présidence honoraire. Il accepta.

...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !