« Normalement, me prévint-il, vous commencerez à savoir de quoi parle votre thèse quand vous l’aurez finie. » Le professeur m’avait reçu dans le bureau ancien qu’il occupait sous les combles d’une annexe de l’université. Depuis la fenêtre entrouverte, un faisceau de lumière descendait jusqu’au sol en traçant une diagonale vive, d’un éclat jaune-gris, mêlé de poussière et de début d’avril. C’est en suivant ces rayons que, tout à l’heure, un papillon était entré dans la pièce. Depuis, il volait entre les étagères tapissées d’ouvrages, effleurant les tranches des livres comme s’ils étaient des fleurs. De temps à autre, il se posait sur un vieux dictionnaire latin, un volume de Descartes ou un épais manuscrit émaillé de post-it. Apposé au savoir, il se figeait de longs instants. Totalement immobile, tel un insecte épinglé par un taxidermiste, il semblait sur le point de mourir et de se transformer, lui aussi, en objet de connaissance. Et, sitôt qu’il regagnait sa liberté par un battement brusque, son vol paraissait soudain annuler l’ambiance de la pièce. J’observais alors le rose de ses ailes: un rose fluorescent, presque vulgaire tant il était clinquant, dont la teinte contrastait avec le sérieux du moment et du lieu. Un rose qui n’avait rien à faire ici. Qui introduisait dans notre conversation un je-ne-sais-quoi d’instable et de flottant. Comme la présence d’un papillon dans une bibliothèque.

C’était la troisième fois que le professeur me recevait dans son bureau. Je l’avais contacté au début de l’année, alors que je ne le connaissais ni d’Ève ni d’Adam, sinon par l’entremise de ses ouvrages et sa réputation. Une simple recherche Google m’avait permis de trouver ses coordonnées. Sur Internet, tous les universitaires, même les plus célèbres, disposent d’une page web où figure leur adresse mail institutionnelle, si bien qu’aucun d’entre eux n’est injoignable à proprement parler. Parmi les messages qu’ils reçoivent, combien portent-ils sur des problèmes administratifs, combien concernent-ils des projets académiques, des colloques, des articles, des séminaires, et combien sont-ils écrits par des lecteurs qui, étrangers aux arcanes de l’université, leur écrivent sans aucune nécessité sociale, désireux de leur poser des questions sur l’objet de leurs travaux?

J’avais été impressionné par son livre Revenir aux phénomènes au cours de mes études, je devais préparer ma candidature pour un doctorat et souhaitais effectuer le mien sous sa direction: je faisais donc un peu partie des trois catégories. Enthousiaste et maladroit, mon message allait droit au but. Je voulais travailler sur un problème qui me tenait à cœur: le libre arbitre de la volonté humaine. Depuis le début de mes études, cette question m’avait toujours laissé profondément perplexe, intimidé comme un mauvais élève. En cours, les professeurs l’évoquaient toujours avec une gravité particulière. Et pour cause, elle était à la fois diablement essentielle et tout à fait insoluble: comment savoir, au juste, si nous sommes à l’origine de nos désirs? De nos choix? De nos chemins de vie? Toutes les réponses qu’on pouvait donner à ces interrogations me paraissaient également crédibles, aussi vraies les unes que les autres bien que contradictoires et donc toutes un peu fausses. Et pourtant, cette interrogation ne laissait que deux possibilités. Nous étions ou bien libres ou bien tenus par une causalité aveugle. Il n’y avait pas de troisième voie et j’étais incapable de trancher. Ce flottement m’inquiétait: à quoi bon faire des études de philosophie si j’étais incapable de «me faire un avis» sur une question aussi élémentaire? Je me rassurais en songeant qu’il faudrait bien, un jour, m’y plonger à fond et dissiper ce brouillard intérieur. J’y passerais un an, deux ans, dix ans s’il le faut, je m’arracherais si besoin tous les cheveux du crâne, mais je saurais répondre par oui ou par non à cette foutue énigme. Et c’est ainsi que, contrairement à la plupart de mes camarades, qui ont entrepris de rédiger leur thèse sur leur «sujet préféré» – celui qui leur avait offert le plus de plaisir intellectuel au cours de leurs études –, j’ai choisi ma hantise comme spécialité. Je crois que c’est pour cette raison que le professeur a accepté d’encadrer mon travail: il me sentait perdu.

Bien sûr, il était impossible de consacrer son doctorat à «la question de la liberté humaine». C’était beaucoup trop large et une thèse ne correspond ni à un essai ni à un traité reflétant directement les pensées de son auteur, encore moins à une longue dissertation. Son sujet ne peut pas être une question générale et abstraite, mais doit porter sur un problème précis, tenant compte de l’état actuel de la recherche académique. Une question-laser, ciblée au microscope, qui ouvre la voie à un travail scientifique. Scientifique: que voulait dire ce mot? Comment pouvait-on faire de la science en philosophie? Certes, sur le papier, nous étions des «chercheurs», mais que devions nous trouver? Travaillions-nous dans un laboratoire? Faisions-nous des découvertes? Progressions-nous dans la quête de la vérité?

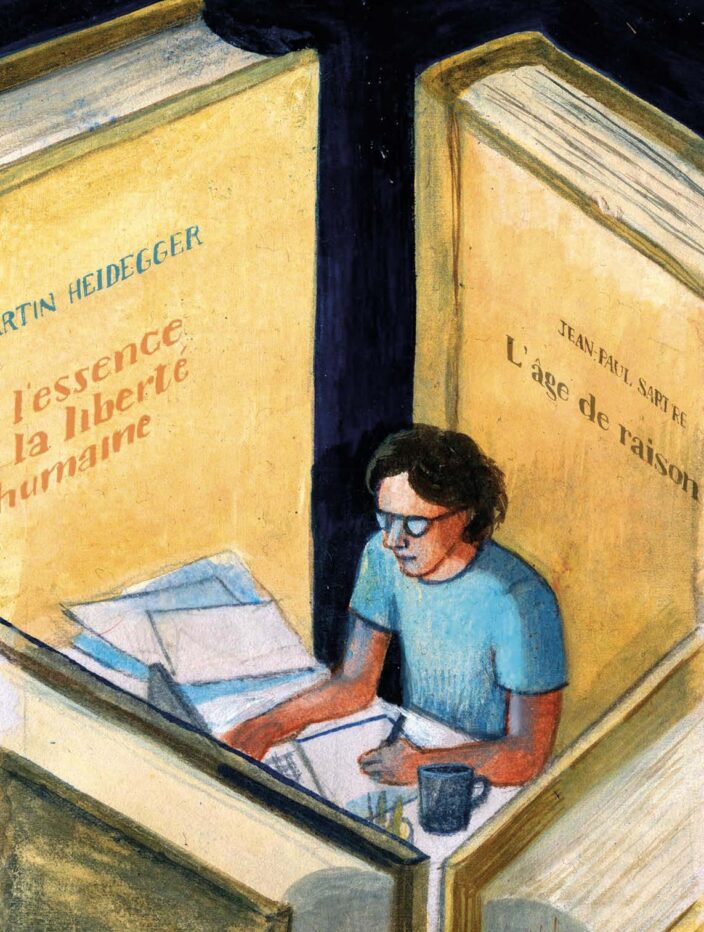

Au fil de nos échanges, le professeur m’avait aidé à m’orienter vers un sujet pertinent: «L’Équivoque de la liberté chez Heidegger et Sartre». Derrière ce titre se profilait l’une des polémiques philosophiques les plus intenses du XXe siècle, un clash, dirait-on aujourd’hui, qui continuait de donner lieu à des débats agités chez les commentateurs. Mon abstract, d’une dizaine de pages, revenait sur les enjeux principaux de cette histoire. En 1927, Martin Heidegger publie Être et Temps, un ouvrage révolutionnaire qui propose, pour la première fois, de mener une analyse philosophique de l’existence humaine, en s’intéressant à la manière dont celle-ci se déploie au quotidien, dans notre rapport au monde concret, dans nos angoisses, nos peurs, nos humeurs, dans notre appréhension de la mort et la banalité de notre quotidien, dans notre vie en groupe et nos résolutions. Dans ce livre, où Heidegger s’efforce d’écarter le vocabulaire classique de la tradition philosophique, le mot liberté n’est pas très présent; on dénombre tout juste une quinzaine d’occurrences sur 500 pages. C’est ce silence que vient combler Jean-Paul Sartre quand, en 1943, il publie L’Être et le Néant. Son titre l’indique: ce traité est directement inspiré de celui de Heidegger. Pourtant, Sartre y introduit tous les mots que Heidegger avait évité d’employer, à commencer par la notion de liberté – dont il fait l’étendard de notre condition. Comment interpréter cette équivoque? Sartre a-t-il dénaturé la pensée de Heidegger ou identifié un de ses angles morts?

À mesure que j’écrivais mon abstract, bien sûr, résonnait l’arrière-pensée que je n’arrivais pas à censurer: ces interrogations étaient passionnantes, bien sûr, mais quel était leur rapport avec ma question initiale? En quoi m’aideraient-elles à dissiper mon brouillard intérieur? Que m’apprendraient-elles sur la liberté en elle-même? Non pas la liberté de tel ou tel philosophe, non pas la liberté mise en mots et devenue un lieu commun de nos bibliothèques, non le concept sur le dos duquel Heidegger règle ses comptes avec Sartre, mais celle qui concerne l’expérience vécue et qu’on éprouve au cœur de sa chair, celle dont on aimerait qu’elle façonne l’existence: la Liberté avec une majuscule. Pourquoi n’avais-je pas le droit de travailler directement sur elle? Était-ce cela, la recherche «scientifique»: retracer l’histoire des idées?

Et puis j’avais tellement entendu parler du «mal-être» qui investit les doctorants en philosophie. Mal-être: ce mot était en moi avant même que j’éprouve le sentiment qu’il était supposé désigner. Qu’elle est démesurée, la puissance du langage. Sa capacité de déclencher des passions qui n’auraient jamais existé si personne ne les avait nommées. Il paraît qu’à la lecture des manuels de psychiatrie, les étudiants en médecine ont l’impression d’être atteints de toutes les pathologies dont ils découvrent les appellations, comme s’il suffisait de découvrir le vocable maniaco-dépressif pour s’y réverbérer. Je me retrouvai à peu de choses près dans la même situation. Dès le début, alors que je n’avais pas écrit la moindre ligne, j’entendais l’écho de tous mes camarades. Tu verras, tu auras l’impression d’avancer dans le vide… D’errer dans tes bouquins sans trouver ce que tu cherches… Tu passeras tes années à remettre en question la raison d’être de ta thèse… À te demander si tu ne t’es pas trompé de sujet… Sans parler du travail en lui-même… Des centaines et des centaines de livres, des milliers d’articles à lire, le plus souvent en anglais… Rédiger des chapitres qui n’en finissent pas, et dont chaque page, chaque paragraphe, chaque phrase se doit d’être dense, exhaustive, rédigée au scalpel… Les notes de bas de page… Les références au kilo… Des raisonnements qui doivent, sur chaque point, suivre une rigueur de théorème… Le tout en police 12… Moi, quand j’ai eu fini ma thèse, je me sentais tellement bloqué que je n’ai pas réussi à écrire une seule ligne pendant plus de deux ans…

Le papillon avait disparu par la fenêtre et la nuit commençait à tomber. «Bon, nous avons fait le tour, dit le professeur en tirant sur sa pipe. Maintenant que vous êtes lancé, oubliez l’abstract que vous avez rédigé. Mettez entre parenthèses toutes vos idées. Abandonnez la direction que vous vous êtes fixée et le problème que vous souhaitez poser. Reprenez les choses à zéro. Partez l’esprit vide. Travaillez à fond, sans hâte. Pour l’heure, laissez de côté la littérature secondaire. Passez six mois, un an si nécessaire, à relire Être et Temps et L’Être et le Néant. Inlassablement, ruminez les deux textes. Et, si tout se passe bien, votre thèse se chargera toute seul de vous imposer la bonne orientation.»

Pour échapper à la fatalité du mal-être, persuadé que j’avais besoin d’un cadre, je décidai de travailler dans un joli endroit: la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je savais bien, pourtant, que malgré ses airs d’église, la BSG était un repère à faux-moines, le quartier général des gens qui font semblant d’étudier. De ce point de vue, je me fondais parfaitement dans la masse. Tous les matins, prenant l’autobus en direction du Panthéon, je me promettais d’être plus studieux que la veille. Arrivé sur place, je m’installais dans une rangée du fond et, d’une détermination d’acier, j’ouvrais aussitôt Sartre ou Heidegger. Cinq minutes plus tard, si je n’étais pas déjà descendu fumer une première cigarette, mes yeux s’étaient envolés, fixant les voûtes ou les colonnades en fonte. Inutile de résister: je savais, dès 8h10, que la matinée serait foutue. Alors, perdu pour perdu, je m’adonnais à ma préoccupation favorite, la diversion. J’empruntais des livres qui n’avaient rien à voir avec ma spécialité. Je comptais le nombre de places vides. Je me demandais combien d’histoires d’amour avaient débuté dans des bibliothèques. J’observais les filles qui m’observaient les observer m’observant. Je passais plus de temps à la cafétéria que dans la salle de lecture: je prenais des pauses travail entre deux cigarettes. Et, vers midi, quand ces échappatoires avaient achevé de m’ennuyer et que la mauvaise conscience me guettait, je me replongeais dans Heidegger et Sartre.

Être et Temps commençait par un exergue solennel, sinon grandiloquent. Heidegger y affirmait que la philosophie n’avait fait aucun progrès depuis ses origines il y a 2500 ans. Elle n’avait pas avancé d’un iota par rapport à la seule question qui valait: qu’est-ce que l’être? Quel est le sens de ce mot qui peuple toutes nos phrases? Il invoquait ensuite la gigantomachie que les premiers penseurs avaient livrée contre les secrets de l’être et se proposait de répéter cette haute lutte. Pour ce faire, il fallait désobstruer la tradition philosophique, briser l’écorce de ses concepts, percer la froideur de son vocabulaire et inventer une autre langue qui, contre l’armature de la métaphysique, parviendrait à exprimer l’existence telle quelle. Une langue qui, destituant la connaissance de son magistère, parlât du monde dans sa réalité tangible, immédiate, accessible. Heidegger philosophait sur le «tournemain» du marteau et non sur les preuves de la réalité du monde. Il s’intéressait au phénomène du bavardage plutôt qu’à la différence entre l’entendement et la raison. Il ne se demandait pas quelles étaient les catégories a priori de l’être, mais comment nous devions appréhender librement la perspective de notre mort. Sa plume convoquait certes ici et là une poignée de concepts pesants, mais il s’agissait de termes que Heidegger forgeait. L’existence se caractérisait par sa «mienneté», sa capacité à s’impliquer dans son propre destin, de choisir ses possibilités, de s’engager dans son être, de chercher son «authenticité». Autant de mots qui exprimaient la liberté sans la nommer.

L’Être et le Néant se situait aux antipodes. Dès ses premières pages, il annonçait une couleur opposée. Truffé de références aux concepts les plus ardus des auteurs les plus difficiles, ce «traité d’ontologie phénoménologique» qu’on eût dit traduit directement de l’allemand se présentait comme la longue dissertation d’un jeune agrégé voulant montrer ses muscles. Une dissertation qui, elle, recourait volontiers à la langue de la tradition. On y trouvait tout l’attirail du jargon philosophique. Un sabir d’universitaires parsemé de concepts repris à Hegel, à Kant, à Husserl – et, bien sûr, à Heidegger. Mais, derrière ce style archi scolaire surgissait l’écrivain. Quelqu’un qui, contrairement à Heidegger, ne cherchait pas à dramatiser la philosophie, n’invoquait pas la nécessité d’un combat épique contre les mystères de l’existence, mais nommait un chat un chat: ce qui fondait en nous la possibilité d’agir, disait-il, c’était que l’homme était un être libre.

Les mots défilaient sous mes yeux, je me concentrais à fond et transcrivais soigneusement les passages importants sur un carnet. Mais rien n’y faisait. Plus je travaillais et plus mon sujet m’indifférait, suscitant en moi une répulsion lasse: très bien, Sartre affirmait explicitement ce que Heidegger insinuait, so what? Deux philosophes qui pensent la même chose mais n’emploient pas les mêmes mots, est-ce une tragédie? Allais-je écrire 500 pages pour blablater sur cet écart de langage? Passerais-je quatre ans de travail obsessionnel à enculer des mouches? Et après, combien de colloques devrais-je faire pour commenter cette histoire insignifiante? Faire de la masturbation intellectuelle sur une différence de mots, était-ce le sens que je voulais donner à ma vie? À mesure que je perdais tout optimisme, je sentais ma tête s’alourdir, pleine du sang qui affluait au niveau de mes tempes. J’avais envie de tout envoyer valser mais restais immobile, assis sur mon siège à regarder le temps passer. Je passais mes journées, mes semaines, mes mois, mes années à attendre, attendre d’y voir clair.

«Il ne faut pas que cette histoire te rende obsessionnel, m’alerta Nadia, une amie – rencontrée à la bibliothèque – avec laquelle je couchais de temps en temps. Qu’est-ce que tu t’en fous, de ne pas être passionné par ta thèse? Personne ne t’a demandé de baiser avec Heidegger ou Sartre, tout de même.» Nous avions passé la soirée à boire du vin et à faire l’amour. Elle me tendit son joint et je lui donnai raison: il n’était précisé nulle part, dans mon contrat doctoral, qu’on devait être sexuellement excité par sa spécialité universitaire. Mais justement, le problème était là. J’avais perdu ce qui m’avait attiré dans la philosophie. Cessant de me prendre aux tripes, elle était devenue pour moi une chose contractuelle et glacée. Un métier fonctionnel. Une routine sans âme. Une tâche inauthentique.

«Tu es drôle: la liberté te passionne et tu perçois ta vie comme une fatalité… Cela dit, c’est vrai que ton sujet a l’air chiantissime! Je ne m’y connais pas en philo mais si deux auteurs partagent la même vision des choses, quelle est l’importance d’une différence de mots?»

L’importance d’une différence de mots. Conjuguée à l’alcool, à la drogue et à nos corps nus, réchauffés l’un de l’autre, sa phrase m’avait pétaradé la tête: cela faisait trois ans que je bossais comme un zombie, que je potassais mes bouquins à m’en brûler les pupilles, que je me torturais les méninges pour identifier un problème directeur, que je cherchais par tous les moyens à trouver quelque chose à dire, et cette question évidente ne m’avait jamais traversé l’esprit. Que vient changer le nom de liberté pour quelqu’un qui l’a sous les yeux mais qui ne le voit pas? Qu’est-ce que cela modifie dans l’ordre de nos vies, que de nous dire libres?

Nadia s’endormit et je restai là, allongé à sa droite, le regard grand ouvert. Le joint continuait de faire effet et mes pensées se bousculaient les unes contre les autres, de plus en plus vite, comme prises dans un tourbillon que mon attention peinait à rattraper. Sitôt songeais-je à quelque chose que mon esprit s’était déjà enfui ailleurs sans que je puisse le suivre. Tout au plus parvenais-je à saisir, au vol, quelques bribes de mes divagations. Je revoyais tous ces visages et ces livres alignés dans la bibliothèque. Je me remémorais mon stress de la page blanche, mon angoisse de tout abandonner. Le visage de Nadia, ses sourires allusifs, la légèreté avec laquelle elle m’avait abordé: «Ça fait six mois qu’on est voisins de table, que tu passes tes journées à me regarder, et tu n’es jamais venu me demander mon nom.» Comme cette phrase du professeur dans son tout premier mail: «C’est impossible, de faire une thèse sur la liberté. LA liberté, ça n’existe pas. C’est avant tout un nom qui a le sens qu’on voudra lui donner.» Je repensais aux livres de Sartre et Heidegger, à leur irréductible différence malgré leur quasi identité, au fait qu’ils disaient la même chose et pensaient dans des directions opposées.

Et, alors que tous ces fragments d’idées n’avaient aucun rapport les uns avec les autres, qu’ils étaient dictés par l’ivresse et que le seul motif de leur concaténation se trouvaient dans mon état second, je les sentais soudés par une unité profonde, comme s’ils procédaient d’un même écho charnel – comme s’ils provenaient d’une unique intuition: la liberté était cachée partout. C’était un mot qu’il suffisait de dire. Autrement, elle mourait d’être tue et devenait chimère. La liberté n’était ni vraie ni fausse: elle était là, omniprésente et cependant muette, le silence la rendait illusoire et son idée la mettait en mouvement. C’était une évanescence, un mirage qui ne demandait qu’à être cru pour devenir réel, une fiction qui s’éclipsait tant qu’elle restait latente. C’était un effet de langage qui, quand il restait tacite, se dissolvait à l’intérieur des choses, continuant de les hanter dans l’attente du parleur qui le dévoilerait. Alors, elle habitait le monde à la manière de ce papillon rose, volant de livre en livre, auquel mes yeux s’étaient identifiés trois ans auparavant. «Étions-nous libres?», me demandai-je alors avec fascination. Une question qui m’avait obsédé parce qu’elle m’était lointaine, moi qui vivais pour déplorer le non-sens de ma vie. Une question qui pourtant me répondait déjà: ce que tu demandes, tu l’as déjà trouvé. Le professeur avait raison: c’est à la fin du texte que l’écriture commence.

...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !