« Au nord, il y a la raison qui étudie la pluie,

Qui déchiffre les éclairs

Au sud, il y a la danse qui engendre la pluie,

Qui invente les éclairs. »

William Ospina

Antonio

Au troisième jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d’une église dans une rue qui aujourd’hui porte son nom. Personne ne put dire précisément à quelle date il fut trouvé, on sait seulement que tous les matins, toujours au même endroit, une femme misérable avait l’habitude de s’asseoir là pour déposer devant elle une écuelle en calebasse et tendre une main fragile aux passants du parvis. Quand elle aperçut l’enfant, elle le repoussa d’un geste dégoûté. Mais son attention fut soudainement attirée par une petite boîte brillante, cachée entre les plis du lange, que quelqu’un avait laissée là comme une offrande. Un rectangle en fer-blanc, couleur argent, taillé d’arabesques fines. C’était une machine à rouler des cigarettes. Elle la vola en la mettant dans la poche de sa robe, puis se désintéressa du bébé. Elle constata toutefois pendant la matinée que ses timides vagissements, ses cris hésitants attendrissaient les fidèles qui, les croyant ensemble, remplissaient tour à tour le fond de son écuelle avec des pièces en cuivre. Le soir venu, elle l’emmena dans une basse-cour, lui colla la bouche à la mamelle d’une chèvre noire dont les pis étaient couverts de mouches, et le fit allaiter, à genoux sous son ventre, d’un lait épais et chaud. Le lendemain, elle l’entoura dans un torchon de cuisine et le pendit à ses hanches. Au bout d’une semaine, elle se mit à dire que l’enfant était le sien.

Cette femme, que tout le monde appelait la muette Teresa parce qu’elle avait des troubles d’articulation, devait avoir vaguement la quarantaine, bien qu’elle n’eût elle-même pu préciser son âge. Dans son visage, il y avait quelque chose d’indien et, sur le côté gauche, une légère paralysie que lui avait causée une ancienne crise de jalousie. Elle ne portait plus qu’une peau spongieuse sur les os, avait des mains couvertes de blessures qui ne cicatrisaient jamais, et des cheveux d’un blanc sale, tombant platement, qui lui encadraient la figure comme des oreilles de basset. Elle avait perdu l’ongle du pouce gauche le jour où un scorpion, réfugié au fond d’un tiroir, l’avait piquée à la main, ce qui ne la tua pas, mais forma une sorte de boudin de chair au bout de son doigt, une excroissance morte, et c’est ce bourrelet que l’enfant suça ses premières semaines avant de s’endormir.

Elle l’alimenta de sa propre colère, de sa douleur silencieuse.

Elle le nomma Antonio, car l’église où elle l’avait trouvé était placée sous le patronage de saint Antoine. Elle l’alimenta de sa propre colère, de sa douleur silencieuse. Durant ses premières années, elle lui fit mener une vie désordonnée, honteuse, indigente. Elle se persuada que, s’il survivait à cette misère, personne d’autre que lui-même ne pourrait le tuer. À un an, il pouvait à peine marcher qu’il mendiait déjà. À deux ans, il parlait la langue des signes avant l’espagnol. À trois ans, il lui ressemblait tant qu’elle se demanda si elle l’avait véritablement trouvé sur les marches d’une église, ou si elle ne l’avait pas mis au monde dans l’arrière-cour d’un taudis, au creux d’une niche de paille, entre un âne gris et un agneau. Elle l’habillait de fripes crasseuses et, pour émouvoir les passants, le serrait contre elle avec une fausse complicité, le mouillant d’une sueur âcre qui, par l’effet de la chaleur, devenait une sorte de gélatine grasse et jaune. Elle le nourrit de fromage de chèvre, roulé à la main, dormit avec lui dans son abri fait de journaux délavés au fond d’une bergerie de fortune, et peut-être jamais une femme ne mit autant de courage à s’occuper d’un enfant qu’elle n’aimait pas. Néanmoins, pour Antonio, cette femme menteuse et avare, médisante et voleuse, fut la meilleure mère à laquelle il put aspirer. Il prit pour de la tendresse la rudesse qu’elle lui témoignait et cet amour vénéneux que la pauvreté avait tissé entre eux. Il grandit avec elle à La Rita, sur les berges du lac de Maracaibo, dans un endroit du monde si dangereux qu’on l’appelait Pela el Ojo, « Ouvre l’œil ».

À six ans, Antonio ne croyait plus aux miracles, vendait des pierres de jais comme porte-bonheur et savait tirer les cartes, car la muette Teresa lui avait garanti que c’était la seule science qui pouvait convaincre les hommes sans avoir l’inconvénient d’être vraie. À huit ans, elle lui apprit à reconnaître les mauvais aguadores, les porteurs d’eau, qui vendaient l’eau sale du lac en la faisant passer pour de l’eau propre de pluie. Mais aussi les épiciers qui déréglaient leurs balances grâce à un trombone déformé, les ouvriers qui revendaient les vis destinées au coffrage des chantiers et les dresseurs de coqs de combat qui, dans les gallodromes, cachaient des lames de rasoir sous la griffe des éperons. Elle l’avait préparé à cette vie dure, pleine de prudence et de nécessités, de batailles et de méfiances, au point que si un pasteur, pendant une messe, annonçait brusquement la nouvelle qu’un saint s’était mis à pleurer, Antonio était le premier à lever les yeux au plafond de l’église pour voir d’où venait la fuite d’eau.

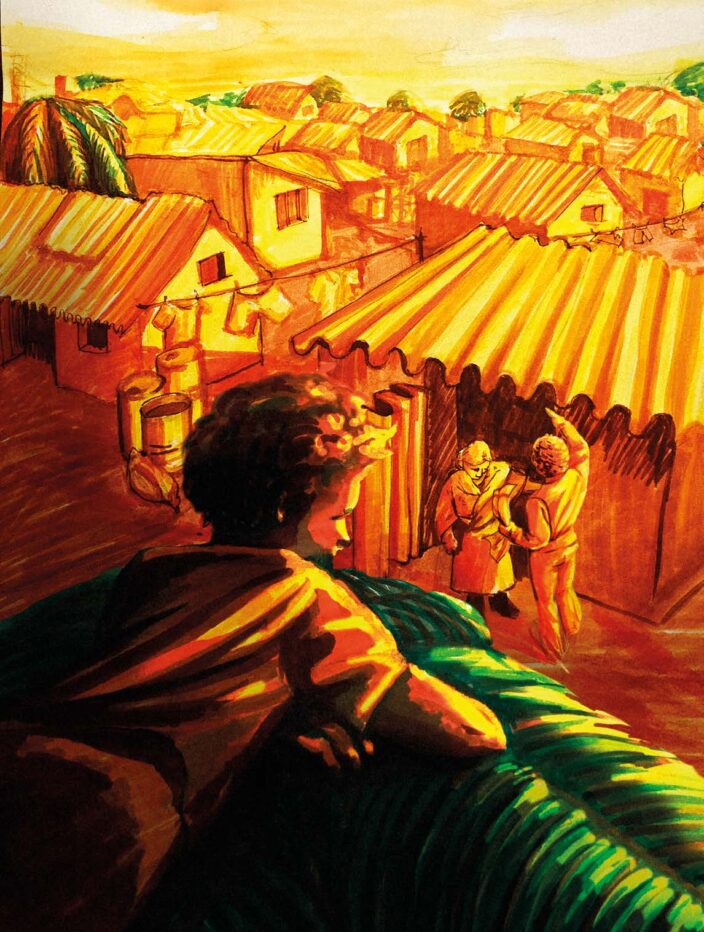

Pela el Ojo était alors une sorte de grand marécage écrasé de chaleur, aux rives humides, peuplé de maisonnettes sur pilotis aux portes toujours ouvertes. Les habitations étaient édifiées sur cette eau trouble, avec des cuisines à la belle étoile, de vieux fourneaux noircis et des poubelles flottantes que la ville avait rejetées dans ses faubourgs. On y pétrissait du pain, on y trafiquait du carburant. Les enfants vivaient nus sur ces palafittes, circulant sur le squelette de mille troncs d’arbre sans cesse rafistolés, pataugeant sur la surface du lac comme les palais de Venise, ce qui autrefois avait fait dire aux navigateurs vénitiens, qui étaient venus avec leurs odeurs de vélin et de sceaux de cire, qu’ils y reconnaissaient une « petite Venise », une venezziola, une Venezuela.

Elle l’avait préparé à cette vie dure, pleine de prudence et de nécessités, de batailles et de méfiances.

L’immobilité de ces paysages ne faisait toutefois plus rêver aux anciennes cités des Caribes, de Tamanaco et de Mara, peuplées de femmes vêtues de mantes brodées d’or et de robes de coton, de jeunes aux torses couverts d’une fine poudre argentée et de nouveau-nés emmaillotés dans des fourrures de jaguar. On n’imaginait plus une nation avant les nations, des hommes déguisés en aigles, des enfants qui parlaient avec les morts et des femmes qui se transformaient en salamandres.

À ce jour, ce n’était alors qu’un bourg sans poésie, des toitures de palmes chaudes, des adolescents chaussés de sandales découpées dans des pneus de pick-up. Les taudis étaient construits avec de vieux capots de camions Indiana Trucks, les poignées de fenêtres avec des boîtes de conserve, les chaises revêtues d’affiches en aluminium de Shell. Et comme les pluies étaient violentes et qu’il fallait protéger les toits de palmes, on achetait de vieilles pancartes de publicité de la Chevrolet, volées la nuit sur le long des autoroutes, si bien que l’on pouvait voir inscrit, sur tous les revêtements des bidonvilles, là où dormaient des gens sans permis de conduire: « Pas de bonheur sans Chevrolet. »

On maudissait les langoustes à Maracaibo comme on maudit les sauterelles en Égypte.

Ces pluies, qu’on appelait palo de agua, enflaient souvent le lac en le faisant déborder de son lit. L’eau inondait la plaine par lentes avancées, noyant les campagnes. Les averses pouvaient s’abattre en continu pendant quarante nuits furieuses, couvrant les prés de perroquets morts, et quand la marée arrivait jusqu’aux fermes et submergeait les cultures, des milliers de langoustes nageaient depuis le golfe jusqu’aux pousses de maïs et s’offraient un banquet sous-marin qui décimait en deux semaines la récolte de l’année. On maudissait les langoustes à Maracaibo comme on maudit les sauterelles en Égypte.

C’est dans ce monde qu’Antonio grandit en pêchant sur le lac. Nageant au cœur des mangroves et des palétuviers, son alimentation ne fut composée que de poissons chats, de maigres à la chair blanche, de crabes bleus et de crevettes d’eau douce géantes, au point que la muette Teresa commença à croire, dans ses rêves les plus intrépides, que des branchies allaient lui pousser et qu’Antonio se mettrait à respirer sous l’eau. Un jour, alors qu’il avait onze ans, il rangea ses hameçons et ses lignes dans un sac, se dirigea vers le ponton du village et vola une pirogue. Des enfants l’aperçurent et le dénoncèrent. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir arriver au loin les propriétaires de l’embarcation. C’étaient les hommes riches de La Rita, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui faisaient la loi de ce côté du lac, Manu Muro, un grand gaillard de deux mètres, aussi large à la ceinture qu’aux épaules, Hermès Montero, un petit nerveux rouge de colère, et Asdrubal Urribarri, un Métis aux yeux verts et au pied bot, vêtu d’un marcel blanc, qui agitait les bras avec un torchon à la main comme s’il s’était levé précipitamment de table.

— Antonio, je te reconnais ! cria-t-il. Viens ici.

Depuis la rive, ils faisaient des allers-retours furieux sur les ordures jonchant la plage, en jetant des regards impétueux à Antonio qui s’éloignait à coups de rame. Asdrubal Urribarri disparut, puis revint avec un chien enragé aux babines écumantes qu’il lança à l’eau. Le chien fila comme un possédé jusqu’à la barque avec une aisance et une énergie qui surprirent tout le monde, monta sur les planches et sauta au cou d’Antonio. Mais il eut le temps de l’esquiver en bondissant par-dessus bord et s’échappa en nageant à contre-courant. Le chien le suivit, laissant la barque partir à l’horizon sous les hurlements d’Asdrubal.

— La barque ! Ne la laisse pas se perdre !

Le chien s’obstina dans sa poursuite, aboyant fiévreusement, mordant les vagues, grognant comme un fou. Antonio, lui, redoublait d’effort, plongeant la tête et disparaissant sous l’eau. Au bout d’une demi-heure, alors qu’il sentait une puissante crampe tirer sur sa cuisse et que de violentes courbatures raidissaient ses bras, il constata que les aboiements du chien s’étaient mués en une plainte, un gémissement de naufragé, au point qu’après quelques minutes, il ne restait plus que son petit museau hors de l’eau. Ce ne fut que lorsque le chien commença réellement à se noyer, en poussant des jappements de chiot, qu’Antonio se résolut à ralentir. Dans un dernier souffle de survie, l’animal le rattrapa et, au lieu de le mordre, s’agrippa aussitôt à ses épaules. Il était 18 heures. Les propriétaires de la barque, avec des lianes de cuir et des ceintures à la main, le guettaient depuis la rive.

— Tu finiras par te fatiguer, lui criaient-ils. On t’attend ici.

Épuisé, le chien sur son dos, Antonio se laissa porter par le courant jusqu’à arriver à Punta Camacho, résigné à attendre l’obscurité pour sortir du lac. La nuit ne tomba qu’un kilomètre plus loin, à Puerto Iguana, et quand il fut enfin camouflé par la lueur de la lune, protégé par le noir, il nagea jusqu’à un petit ponton et courut, accompagné du chien, vers la clôture de Camino Real par la voie libre qui menait à Pela el Ojo. Alors qu’il reconnaissait avec un soupir de soulagement les lumières de son taudis, apaisé d’être enfin arrivé sain et sauf, il fut pris de frayeur en découvrant la silhouette d’Asdrubal Urribarri qui, son torchon toujours à la main et sa démarche boiteuse, parlait à la muette Teresa avec de grands gestes de bras. Bien qu’il ait été sur le point de s’évanouir de fatigue, il jugea trop dangereux de se montrer. Il trouva un palmier solide, monta jusqu’au sommet et attendit que la nuit passe.

Les étoiles étaient énormes dans le ciel et le monde paraissait inondé de limon. Un groupe d’hommes se mit à le traquer. En haut du palmier, Antonio pleura, non de peur, mais de rage. Seul et glacé par la brise du lac, gêné par le fouillis de palmes qu’il disputa à deux rats qui grignotaient des tiges dans le houppier, il lui fallut deux heures pour s’endormir en écoutant les grenouilles s’accoupler, et il confondit dans son rêve leurs coassements avec les voix des hommes.

Elle eut une douleur à l’âme, car elle ne pouvait concevoir un autre avenir pour Antonio que celui d’un voyou des rues.

Il fut réveillé au petit matin par des coups de bâton sur ses pieds. C’était la muette Teresa. Pendant toute la nuit, elle l’avait cherché dans chaque arbuste, dans chaque raisinier sur les bords du lac, en vain. Le chien, contre toute attente, à l’insu de son propriétaire, par gratitude de l’avoir sauvé de la noyade, l’avait menée jusqu’à lui. La muette Teresa déposa au sol une serviette avec deux arepas, des galettes de maïs, et un peu de fromage râpé. Dans son langage restreint, elle lui fit signe de rester en haut, caché encore une nuit, peut-être deux, car Asdrubal Urribarri faisait des rondes autour de leur abri. Antonio creusa sa poitrine de colère.

— Un jour, je serai un homme et je n’aurai plus peur, lui dit-il depuis le sommet du palmier. Je lui apprendrai qui est le patron.

Mais la muette Teresa ne répondit pas. Le voyant là, juché sur cet arbre, caché et oublié de tous dans la désolation du monde, elle eut une douleur à l’âme, car elle ne pouvait concevoir un autre avenir pour Antonio que celui d’un voyou des rues, né au mauvais endroit, traînant sa solitude jusqu’à sa mort dans des rhumeries malheureuses où seuls s’égarent les rufians et les délinquants, les hommes désespérés qui n’attendent rien de la beauté, et qui ne savent plus pour qui il faut mourir. Elle l’imaginait comme ceux qui le recherchaient, ceux qui voulaient le battre, méchants et arrogants, éduqués par la violence du lac et par des pères avares, dont le cœur est une ronce sans fleur. Pire encore, elle se le représentait comme elle, une vie faite de désastres et de frustrations, assis sur les marches d’une église en tendant une main osseuse à des inconnus, ruminant des humiliations et des erreurs de jeunesse, ayant survécu à une enfance sans foyer ni refuge, sans amour ni protection, une enfance où personne ne lui avait appris à vivre.

Quand elle le vit tout pâle de fatigue et de faim, de froid et de peur, elle ne put s’empêcher de se demander comment l’humanité avait pu survivre au milieu de tant de cruauté.

C’est pourquoi, trois jours plus tard, lorsque tout le monde oublia l’affaire de la barque et qu’Antonio put rentrer chez lui, la muette Teresa l’accueillit avec une douceur patiente. Elle l’attendait là, juchée sur un petit tabouret, lavant son linge, penchée sur une bassine, et quand elle le vit tout pâle de fatigue et de faim, de froid et de peur, elle ne put s’empêcher de se demander comment l’humanité avait pu survivre au milieu de tant de cruauté. En silence, elle l’assit par terre, le déshabilla et lui donna un bain sommaire avec la même eau du linge, en frottant son corps, en remplissant la bassine de lambeaux d’algues et d’écorce de cocotier, et ils n’échangèrent plus un seul mot de toute leur vie sur cet incident.

Le lendemain, elle fouilla les recoins de son taudis et lui remit un paquet dans les mains. Antonio, dont c’était le premier cadeau, l’ouvrit à la hâte. C’était la petite machine à rouler des cigarettes qu’elle avait trouvée, dix ans auparavant, entre les plis du lange, sur les marches de l’église. Au dos, des lettres étaient gravées: Borjas Romero. Elle regarda Antonio droit dans les yeux, et ce fut une des rares fois qu’il entendit sa voix :

— Si tu veux devenir le patron, ne vole pas, articula-t-elle. Travaille.

Ainsi, Antonio se mit en tête de vendre des cigarettes. La première poignée de tabac, il l’obtint grâce à sa ruse. Un matin de septembre, quelques jours après l’épisode de la barque, il traversa la seule place de La Rita, entra d’un pas décidé dans l’épicerie La Pioja d’Henri Reille, un beau gaillard sans histoire, dans la quarantaine, plein de vigueur et de santé, fils d’immigrés nantais du début du siècle qui avait hérité de sa lignée française l’art audacieux du commerce, et lui proposa le marché suivant :

—Donnez-moi du papier et du tabac. Je reviendrai ce soir même avec le double de son prix.

Il quitta Henri Reille avec dix grammes de tabac, roula trente cigarettes et se rendit au port de Santa Rita, là où accostaient tous les jours des dizaines d’hommes arrivant du sud du lac de Maracaibo, des montagnes de Mérida et des marigots de Santander, de Trujillo et de Táchira, qui atteignaient le débarcadère sur des canots taillés en un seul tronc et des pirogues remplies d’animaux dont les cris faisaient écho dans la baie. Jusqu’au soir, maniant sa machine comme s’il s’était agi d’un luth vénitien, il vendit tout ce qu’il avait, calculant avec un soin de bijoutier chaque gramme de tabac, économisant chaque millimètre de feuille. Vers 19 heures, il fit le chemin du retour jusqu’à l’épicerie et posa sur le comptoir, sous le regard étonné d’Henri Reille, le butin de sa journée.

—Vous êtes plus riche ce soir que vous ne l’étiez ce matin, dit-il. Moi aussi. Continuons. Pendant trois semaines, dans la chaleur suffocante de la côte, il fit des allers-retours inlassables depuis Pela el Ojo jusqu’à La Rita en incitant à fumer tous ceux qu’il croisait sur le port. Avec une obstination farouche, il se mêla à la grande communauté des vendeurs de glace pilée et de guarapo, des boissons fraîches à base de sève, de pâte de sucre et de pinole, jusqu’au jour où un porteur de marchandises lui proposa trois sous pour l’aider à décharger des sacs de noix de coco d’un bateau.

Antonio, qui à cet âge avait déjà des épaules larges et un dos musclé, jeta un des sacs sur ses omoplates à l’aide de deux lanières en cuir, surpris lui-même par la robustesse de ses bras et par la résistance de ses jambes, puis marcha vers le camion courbé en avant, sous le poids, avec une ténacité aveugle que les autres porteurs mirent, non pas sur le compte de la force, mais sur celui de la jeunesse. Malgré les charges excessives qui lui comprimaient les poumons, il finit par tout débarquer et gagna en une heure avec ses bras ce qu’il n’aurait pu obtenir en une journée avec ses cigarettes. Dès lors, il ne remit plus jamais les pieds dans l’épicerie d’Henri Reille. Le lendemain, il revint au même endroit du débarcadère, persuadé de pouvoir faire fortune à la force de ses muscles, mais il comprit rapidement qu’il existait une hiérarchie dans toute chose, même dans le monde des porteurs.

On le présenta à un vieux piroguier nommé Alfaro, un Panaméen aux doigts couverts de bagues et au nez crochu, connu pour ses humeurs brusques et son caractère colérique, qui avait besoin de main d’œuvre. Antonio fut un modèle de discipline et de souplesse, plein d’abnégation, obéissant sans protester, se contentant de ce qu’on lui donnait. Dans la touffeur du port dont les quais se couvraient chaque jour de caissons parfumés d’épices et de cages de fleurs, Antonio apprit à lire, à compter, à reconnaître les pavillons de marine que les contrebandiers modifiaient pour tromper les garde-côtes, à calculer au toucher les pièces qu’on lui remettait, et à classer dans son imagination, non seulement tous les accents qu’il entendait autour de lui, mais aussi toutes les histoires fabuleuses qu’on apportait avec les arrivages et qui se confondaient dans sa tête comme dans un grand roman antique.

Antonio fut un modèle de discipline et de souplesse, plein d’abnégation, obéissant sans protester, se contentant de ce qu’on lui donnait.

C’est ainsi qu’il apprit l’existence dans le sud d’un village qui bouge, qui se déplace, un village qui gravite autour de Barinas comme une planète autour d’une étoile, et qu’on ne trouve que par hasard. Il entendit parler de la légende de la vierge en or massif de Benito Bonito, de l’opéra de Manaus élevé au cœur de la jungle, de la guerre de trente-huit minutes de Zanzibar et de l’histoire d’un colon andalou qui fit venir quatre cents éléphants du Népal pour remplir son écurie au milieu d’un désert, dans les dunes de Coro. Ces récits merveilleux restèrent gravés d’une façon si profonde dans le marbre de sa mémoire que, plus tard, alors qu’on vissait la plaque sur la rue qui porterait son nom, Antonio put revivre avec une insolite précision ce matin caniculaire où, tout à coup, sur le petit port de Santa Rita, au milieu d’un tumulte de cordages et de lourdes chaînes, il vit arriver la statue du Libertador Simón Bolívar, lors de son escale à Maracaibo.

Elle surgit un mardi de novembre. Les habitants du lac aperçurent de loin, depuis la promenade couverte de mangues écrasées et de poissons pourris, une imposante statue de quatre mètres de hauteur et de six tonnes de bronze coulé en Toscane. C’était un homme à cheval avec un costume du xixe siècle, à l’allure autoritaire, qui regardait droit devant lui en pointant l’avenir de son épée, et dont l’élégance fit un tel effet sur les enfants de la plage, des garçons en haillons qui n’avaient jamais vu Simón Bolívar, qu’ils entrèrent dans leur maison en hurlant: «Dieu est arrivé à Maracaibo!» Après une périlleuse traction de poulies de fer, de chapes et de courroies, on sortit Simón Bolívar du navire et on le déposa parmi des caissons de bananes plantains, de viandes séchées et des cages à poules, entouré de sacs de café. Son bronze puait la goyave. Il venait de loin. Il avait fait un voyage en bateau sur le cours d’une rivière tumultueuse. Il avait survécu aux pluies tropicales qui avaient éclaté plusieurs fois, aux quatre-vingts kilomètres de caïmans et de singes hurleurs, à la rouille et à l’oxydation. Il devait rester quelques jours à Maracaibo avant de continuer son chemin sur la rivière Escalante jusqu’à atteindre le port de Santa Bárbara del Zulia, en face de la ville de San Carlos où, un jour de 1820, Simón Bolívar, profitant de l’abondance de bois dans la région, avait ordonné la construction de cinq navires pour attaquer les Espagnols.

Vers 14 heures, toute la ville était déjà au courant de la visite du Libertador. Les gens se pressaient autour de la statue dans un carnaval de clameurs, portant les enfants sur les épaules et sortant les vieux de leurs chambres, et on vit même sur l’embarcadère des Indiens Guajiro venus pieds nus depuis la sierra de Perijá dans un fracas de grelots, des oiseaux dans les mains, attirés par la rumeur qu’un homme en métal avait été découvert au milieu de leur lac. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que les autorités locales, avec à leur tête le gouverneur de l’État de Zulia et d’autres représentants du benemérito de la ville, fassent une apparition officielle afin de rendre hommage au héros de la patrie, en piétinant le mélange de fruits pourris.

Il avait fait un voyage en bateau sur le cours d’une rivière tumultueuse. Il avait survécu aux pluies tropicales.

Or, les discours furent si longs, si pompeux, que, pendant les dix jours où la statue fit escale dans le port de Maracaibo, les gens finirent par perdre leur curiosité. La nuit, des hommes qui circulaient le long des quais essayèrent de peindre la croupe du cheval, d’autres lui lancèrent sur la tête des avocats aussi gros que des melons, d’autres encore tentèrent de lui voler son épée en la découpant avec une scieuse à bois, mais ils ne parvinrent qu’à laisser une entaille de trois centimètres sur la paume de la main, de sorte que, quelques jours plus tard, quand on examina la statue, on crut que c’était l’empreinte mystérieuse d’un stigmate christique.

Un incident inattendu, trompeur car il en cachait un autre, contraignit Antonio à changer une nouvelle fois de métier. Après le départ de Simón Bolívar, le vieux piroguier Alfaro se réveilla d’un coup au milieu de la nuit à cause d’un énorme fracas dans la rue. Il ne sentit plus ses jambes. Parcouru de fourmis dans les bras, gagné par l’asphyxie, il mourut au bout de quelques minutes, sans avoir eu le temps d’appeler à l’aide. Bien qu’âgé, ce ne fut pas la vieillesse qui le tua, mais un arrêt cardiaque à 4 h 30, chez lui, dans son propre lit, le jour du Reventón, quand les travailleurs de la compagnie Venezuelan Oil Concessions découvrirent le premier gisement de pétrole qui allait bousculer l’économie entière du pays.

Ce fut d’abord à Cabimas que la détonation se fit entendre. Tout le monde sursauta lorsqu’un coup de tonnerre fit sauter les serrures des volets et ouvrit en un seul souffle toutes les fenêtres du quartier. Selon la presse, le voisinage pensa qu’il s’agissait d’un arbre déraciné par la foudre d’une puissante tempête, sans doute tombé lourdement dans une vieille hacienda, et lorsqu’ils sortirent dans la rue, ils constatèrent avec stupeur qu’il ne pleuvait pas de l’eau, mais un liquide noir et visqueux. Après la maison des Barrosos, au fond du ciel, on pouvait distinguer une colonne sombre se dresser comme la tour d’un château maudit, de quarante mètres de haut, tel un geyser inépuisable, qui ne cessait de grogner en crachant des pierres vers le ciel.

—Pétrole ! Pétrole ! hurlèrent les ouvriers.

Samuel Smith, l’ingénieur étatsunien en charge de la Venezuelan Oil Concessions, un homme aux yeux clairs et au nez grec, fut réveillé au petit matin par le même coup de tonnerre qui tua le piroguier Alfaro. Il ordonna qu’on retire aussitôt la tarière pour arrêter l’écoulement, mais le ruisseau coulait à présent sur plusieurs mètres entre les rochers et les cocotiers, serpentant vers le lac. À l’aube, la couronne était brisée par les pierres et le ruisseau était devenu une rivière gluante. À midi, le sable accumulé avait atteint la clôture métallique entourant le terrain et aucune valve, même celle qu’on fit venir de Punta de Leiva sur un tracteur emprunté à un agriculteur de Cabimas, ne pouvait désormais contenir le jet. Ce soir-là, Samuel Smith, qui vivait un cauchemar, dut se résigner à utiliser les boyaux d’une foreuse que l’entreprise possédait sur la rivière Limón et à installer deux pompes, en face de La Rosa, pour acheminer le pétrole déversé.

Mais le déluge noir était intarissable. Il plut du pétrole pendant neuf jours, sans interruption. On dit que ce premier puits laissa couler cent mille barils quotidiens sans pouvoir être contrôlé, cent mille barils qu’il fallut jeter, car personne ne savait comment les raffiner. Et il aurait continué à cracher du pétrole pendant encore vingt ans si, un matin, alors que tout paraissait perdu, n’était apparu un certain Andrés Arrieta, un fidèle de San Benito de Palerme, le saint noir, qui fit irruption dans le bureau de Samuel Smith et demanda à s’entretenir avec lui.

Le déluge noir était intarissable. Il plut du pétrole pendant neuf jours, sans interruption.

Andrés Arrieta était un Créole de taille moyenne. Avec son regard vif et ses habits de lin blanc, il faisait songer à ces alchimistes au Moyen Âge qui essayaient de découvrir la magie secrète des métaux. Bien que chauve, il portait sur la tête des bandeaux de couleur qui semblaient retenir une chevelure imaginaire, des scapulaires brodés sur la poitrine, des ficelles de pêche aux poignées et des taches de cire sur les mains.

— Laissez-nous accéder au puits, dit Arrieta. San Benito arrêtera le jet.

Sa voix avait une douceur ferme. Samuel Smith le fixa de ses yeux pâles et explosa de rire.

— Si vous entrez là, personne ne sortira vivant, ni vous ni votre saint.

— San Benito nous protégera, répondit-il.

Andrés Arrieta insista tant qu’on lui autorisa l’accès au puits. Il partit retirer le saint d’une chapelle de La Rita, puis revint accompagné de huit mulâtres à la peau cuivrée, qui portaient des tambours tenus par une sangle autour de leur nuque et cachaient leurs visages derrière des masques de diables. Tout en soutenant San Benito sur des brancards, ils pénétrèrent en grande pompe en prononçant des litanies africaines dans l’enceinte fermée de la pétrolière et traversèrent El Cardonal sous un orage de gouttes noires. Tandis qu’ils se dirigeaient en un cortège bruyant vers le centre du forage, persuadés que seul un miracle pourrait tarir cette source, ils se mirent à baigner San Benito dans le pétrole au rythme des percussions. D’autres hommes se mêlèrent à cette procession, des danseurs et des chanteurs de rite, brandissant des éventails et des martinets, élevant des croix de différentes paroisses, quand, soudain, le jet s’arrêta net.

Samuel Smith fut tellement impressionné par ce hasard prodigieux que, bien des années plus tard, dans le salon de sa maison de Boconó, dans l’État de Trujillo, où il vivait avec sa deuxième femme, il se demandait encore si cette scène n’avait pas été un rêve mystique. Mais il n’avait pas besoin de forcer sa mémoire pour se souvenir avec exactitude de l’immense fête publique que la Venezuelan Oil Concessions avait organisée pour les sanbeniteros, devant la boutique d’Abraham Perozo, et de comment ce soir-là, il décida, après avoir vécu une des rencontres les plus étranges entre la magie et la science, de devenir un fidèle de San Benito jusqu’à la fin de sa vie.

Dès que le puits fut maîtrisé, on fit venir trois cents hommes de Carora et des Andes pour construire un mur épais comme un barrage, afin de limiter le déversement et empêcher le pétrole d’atteindre le lac. Antonio en faisait partie. Travaillant d’un lundi à l’autre, portant des sacs de sable et poussant des brouettes de ciment, vivant dans des dortoirs d’ouvriers où, le long des tentes, des milliers de fleurs arrachées se fanaient dans des charrettes, c’est à peine s’il eut le temps d’avoir une enfance. Il se transforma rapidement en un adolescent vigoureux, bâti par le labeur ardu. Sa voix mua en tons plus graves et plus assurés, ses mains devinrent veinées, son menton se couvrit des premiers poils de barbe, et ses bras prirent la taille de ceux des galériens.

Antonio se transforma rapidement en un adolescent vigoureux, bâti par le labeur ardu.

Tout en lui était fécondité, robustesse, joie. Il n’avait aucun effort à faire pour lever des charges, pour peindre à la chaux, pour dissimuler sa fatigue. Une vitalité palpitante ruisselait en lui. Et il était si concentré sur son ouvrage qu’il ne s’aperçut pas de la métamorphose de son corps, ni de la vitesse à laquelle la région commençait à se peupler d’étrangers et de caravaniers, car la rumeur d’une nouvelle terre promise s’était propagée comme un feu sauvage et plus personne ne pouvait désormais ignorer que le lac de Maracaibo était une mine d’or.

Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, éd. Rivages, 208 p., 19,50 €. En librairies le 21 août....

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !