À l’occasion du centenaire du surréalisme, les noms de Breton, ragon, Prévert reviennent souvent. Mais que fait-on d’Annie Le Brun, de Joyce Mansour ou encore de Gisèle Prassinos ?

Quelle est votre définition du surréalisme ?

La critique a beaucoup évolué sur le surréalisme, et Jacqueline Chénieux expliquait déjà dans les années 1980 qu’il y avait des « surréalismes pluriels ». Aujourd’hui, cette notion est

acquise : il existe plusieurs surréalismes, mais à l’origine, c’est un mouvement historique né dans les années 1920, avec une petite cohorte de fondateurs, conjurés contre la bourgeoisie, qu’ils jugeaient responsable de la guerre, la religion et, plus tard, la société patriarcale. Breton, Aragon, Soupault, Desnos, Artaud, Péret, Éluard les surréalistes, tous des hommes, furent ces premiers « conjurés ». Le surréalisme n’a cessé d’évoluer, d’abord autour de Breton, puis au fil des dissensions, des rencontres, des affinités collectives, dans des réseaux de plus en plus internationaux, d’abord en Europe centrale puis aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine. Avec le temps, les thèmes se modifient. Mais la spécificité du surréalisme n’est pas dans ces thèmes – rêve, merveilleux, inconscient – qu’on retrouve ailleurs. Elle réside dans leur articulation par le politique. C’est ce lien qui le caractérise.

Pourquoi est-il crucial aujourd’hui de mettre en lumière la place des femmes dans ce mouvement ?

Les femmes, représentant plus de la moitié de l’humanité, ne pouvaient demeurer absentes du surréalisme. Sans elles, le mouvement aurait ressemblé à quoi ? Un clan masculin

puis un club de vieux messieurs ? Cependant, elles ont été rapidement des lectrices du surréalisme, probablement plus réceptives que les hommes. On peut se demander pourquoi

elles sont restées sous-représentées dans les récits qui ont à peu constitué l’histoire du mouvement ? Cela tient en partie au fait que les premières histoires du surréalisme, souvent écrites par des hommes extérieurs au groupe, n’ont pas remarqué ni accordé de valeur à leur présence, les historiens et critiques étaient en cela le reflet d’une époque qui plaçait les femmes dans l’ombre de leur mari ou, à défaut, les considère comme des « demi-mondaines ». En examinant les correspondances de Breton, Desnos ou Aragon, on découvre pourtant qu’elles y occupaient une place de plus en plus importante à la fin des années 1920, et dans les années 1930, ce qu’attestent aussi les photographies ; le surréalisme se distingue par là des autres mouvements d’avant-garde où elles sont restées presque invisibles.

Parmi les figures féminines qui traversent votre anthologie, lesquelles vous ont le plus captivée ?

C’est difficile à dire, parce que j’en admire vraiment beaucoup, et notamment certaines qui sont redoutables… et fascinantes. Ainsi celles que je connaissais le moins et qui m’ont le plus surprise. Parmi elles, il y a Marianne Van Hirtum, Gisèle Prassinos. Je connaissais de Prassinos les textes automatiques, mais je n’avais pas idée de l’ampleur de son œuvre. J’ai aussi découvert Marianne Van Hirtum, dont l’œuvre écrite est magnifique. Je connaissais seulement son œuvre graphique. J’ai redécouvert Suzanne Allen, poète et philosophe avec une œuvre ambitieuse de réflexion sur l’histoire de la pensée moderne, et sur l’analogie. Et puis il y a celles avec lesquelles on a facilement des affinités, comme Claude Cahun aussi saisissante dans ses écrits que dans ses mises en scène photographiques, proches du Body Art, ou Joyce Mansour, au lyrisme cruel et à l’humour inépuisable. C’est une des poètes majeures de l’anthologie.

Vous dites dans votre préface que “le féminisme qui proposerait des espaces réservés aux femmes parait à certaines d’entre elles, dans les années 1970, comme un nouveau ghetto”. Sans faire de généralisation, ces femmes-là ne cherchaient donc pas la supériorité sur le masculin, mais plutôt l’égalité ?

Certaines femmes comme Annie Le Brun refusent le féminisme universitaire américain, notamment l’idée d’une spécificité féminine à opposer aux hommes, ou celle d’une écriture féminine. Elles rejettent aussi la critique récurrente selon laquelle l’art surréaliste serait machiste et sadique envers les femmes. Le Brun, par exemple, a vivement réagi contre cette idée, qui, selon elle, reconduit les stéréotypes de partage binaire des genres. Toutefois, d’autres artistes, notamment américaines comme Dorothea Tanning et Frida Kahlo, ont adopté une approche plus critique à l’égard du groupe surréaliste. Il n’y a donc pas unanimité parmi les artistes surréalistes, et leur rapport au féminisme varie selon leur culture et leur origine. Néanmoins, la plupart ne s’identifient pas à la critique féministe de l’époque, refusant de se voir comme des victimes passives face à des hommes prédateurs sadiques. Des figures comme Leonor Fini ou Le Brun se positionnent davantage comme des « lionnes » ou « sorcières » déterminées à prendre leur place, refusant d’être cantonnées au rôle de victime. Quand elles évoquent le sadisme ou le « parti pris de Sade », il s’agit plus des représentations symboliques que de la violence réelle faite aux femmes, évitons ainsi toute confusion entre ces deux plans.

Pensez-vous que la tolérance du surréalisme envers le lesbianisme et les sexualités non normatives a été mal comprise dans les critiques modernes ?

Le surréalisme a toujours été un mouvement ouvert sur la question des sexualités non normatives, mais il faut contextualiser cette tolérance selon les époques. Dans les années 1920-30, l’expression de l’homosexualité restait taboue et parfois illégale, notamment en France. Malgré cela, les surréalistes, dans leurs Recherches sur la sexualité, n’ont montré que peu de réticence envers le lesbianisme ou l’homosexualité. Quelques-uns comme Breton et Péret ont exprimé des réserves, mais la majorité des surréalistes n’y voyaient aucun scandale,

bien au contraire. Aragon ou Desnos, par exemple, ont entretenu des amitiés fortes avec des personnes homosexuelles sans y avoir un quelconque problème. Le lesbianisme a été toléré dans l’art dès le xixe siècle parce qu’il s’accordait à un certain voyeurisme masculin. Ce serait un contresens de faire du surréalisme un mouvement censurant les sexualités non normatives. Les correspondances, les grands textes surréalistes sur Sade, les tableaux de Leonor Fini et les récits de Nelly Kaplan démontrent le contraire.

Leurs participations vont aussi avec la contestation de l’identité définie par le genre et la division bipolaire. Comme Claude Cahun, pourquoi a-t-elle fait le choix d’un prénom épicène ?

Claude Cahun, née Lucy Schwob, avait une histoire familiale compliquée. Son père était directeur du Phare de la Loire, grand journal nantais, et son oncle, Marcel Schwob, un illustre écrivain. Dans cette famille, il était entendu que son frère serait l’homme de lettres, alors que Lucy, douée pour l’écriture, était considérée comme n’ayant aucune destinée littéraire en raison de son genre. Élevée dans l’idée qu’elle devait trouver une occupation féminine, elle a assisté au rejet familial qui a frappé sa mère atteinte de troubles mentaux. Lucy a donc choisi un prénom épicène pour se distancier de cet héritage familial et des rôles de genre imposés, ne souhaitant pas reproduire les schémas familiaux ni les attentes associées à la féminité.

Le manque de confiance en soi, installé par l’éducation des filles, a conduit de nombreuses écrivaines et plasticiennes vers la “révolution surréaliste”. Comment les femmes surréalistes ont-elles adapté leur lutte pour la liberté et leurs droits dans différents contextes historiques et culturels ? Quelles leçons peut-on en tirer pour les mouvements féministes contemporains ?

C’est encore une autre question, parce qu’il est difficile de généraliser les situations individuelles. Je pense que le combat que les femmes surréalistes ont mené pour être libres et pour faire reconnaître leur liberté comme un droit légitime a dû prendre des visages différents selon les époques, les moments de l’histoire et les pays dans lesquels il se déroulait. Le combat ne sera pas le même selon les régimes politiques. On a du mal à imaginer en ce moment quelle sera l’évolution historique de la France et de ses populations. Les phénomènes climatiques peuvent amener des grandes migrations et à ce moment-là les priorités peuvent changer. C’est un combat toujours à reprendre, à redéfinir et à recibler. Souvent, je me sens en désaccord avec certaines façons de mener ce combat, car ceux qui le font publiquement parlent toujours au nom de toutes les femmes. Annie Le Brun s’est dressée contre cela. Je suis convaincue que bien des combats restent à mener et qu’ils se déplacent tout le temps. Dans l’état actuel de la société, je pense que ça n’est jamais gagné. Il ne faut pas se tromper de combat et aller à l’essentiel, mais il est difficile de savoir où se situe l’urgence stratégique sur le moment.

Ce qui est très jouissif lorsqu’on vous lit, c’est de voir que, pour contourner les diktats, les femmes ont plus d’un tour dans leur sac. “Les artistes surréalistes mettent en scène les miroirs et l’écho, et les masques, les métamorphoses animales…” Qu’en pensez-vous ?

La plupart vont utiliser la métaphore, le mythe et le jeu, qui sont privilégiés par le surréalisme. Elles vont utiliser ce moyens pour contourner, pour saper, pour faire s’écrouler les anciennes certitudes ou les rendre visiblement ridicules. Il y a aussi tout cet humour qui consiste à se prétendre sorcière, ou à croire l’être un petit peu, et à se doter de super pouvoirs magiques pour renverser les maléfices. Leonora Carrington, par exemple, cuisinait des plats avec des ingrédients mystérieux achetés au marché. Quand elle a reçu Whitney Chadwick

pour la première fois, elle l’a obligée à boire et à manger ce qu’elle avait préparé, c’était une sorte d’épreuve d’entrée. Au-delà de la mise en scène ludique, cet imaginaire de la

sorcière figure leur désir d’agir sur le monde. Après tout c’est un pouvoir ancien que la peur des hommes concède aux femmes : celui d’empoisonner, de jeter des sorts… De la littérature médiévale au xixe siècle on a redouté le pouvoir que leur donnait leur connaissance des plantes, de la nature en général. Les femmes surréalistes se sont amusées à se représenter dans ce rôle, sur leurs toiles comme dans leurs récits.

Dans votre préface, vous expliquez que les premières études féministes dans les années 1970 constatent que la plupart des écrivaines et plasticiennes surréalistes ont entretenu des liaisons avec les hommes du mouvement et sont désignées comme des “muses”. Est-ce que ce terme a porté préjudice aux femmes ?

J’en suis persuadée. Le terme muse est un terme absolument misogyne dans cet emploi. La critique a souvent utilisé ce terme pour réduire les femmes à la simple fonction d’inspiratrices des hommes, comme si leur rôle se limitait à cela. Par exemple, on présente souvent Simone Breton comme la sténodactylo du groupe. Photographiée les mains sur le clavier d’une machine à écrire à l’époque des « sommeils » hypnotiques, loin d’accepter ce rôle, elle le parodie dans cette scène très surjouée. Si l’attraction amoureuse est aussi bien pour les hommes que pour les femmes du groupe essentielle à la vie comme à la poésie, elle ne saurait justifier l’aliénation. Les constructions critiques, l’historiographie presque toujours misogyne ont pendant longtemps oblitéré la création des femmes, ainsi la poésie de Joyce Mansour a été placée au second plan alors qu’elle n’a rien à envier à celle des grands poètes. Les textes d’Irène Hamoir, de Nora Mitrani, restent dans l’ombre.

Peut-on soutenir que les transgressions morales étaient ce qui unissait les femmes et les hommes de ce mouvement ?

Ils ont tout de même en commun beaucoup de choses. D’abord, il y a ce refus partagé des interdits moraux et la volonté de rejeter le pouvoir de ces institutions religieuses. Bien qu’il y ait des individus, des deux sexes, sensibles au sacré et à l’invisible, leur accord réside dans le rejet des contraintes imposées par les institutions et l’éducation. Chez les femmes plus encore que chez les hommes, peut-être, en raison du poids de la tradition qui les assujettit, la révolte est profonde. À la morale les surréalistes substituent une éthique personelle. Cette éthique est celle qui prend le risque de la liberté, même si cela implique des sacrifices importants. Dans la société, jusqu’aux années 1960, et même 1970, les femmes payaient cette liberté plus cher que les hommes. Néanmoins, celles qui figurent dans l’anthologie ont accepté de vivre selon leur désir, ce qui a impliqué pour certaines la traversée du désamour, voire la dépression. Valentine Hugo, par exemple, qui a partagé quelques mois la vie de Breton a cruellement souffert de sa réserve à son égard ; Laure, Leonora Carrington, ou Unica Zürn ont témoigné de leur délire et tenté d’analyser leurs troubles, aucune n’a renoncé à peindre, dessiner, écrire. D’autres femmes comme Valentine Penrose et Alice Rahon ont également eu des parcours complexes, ont même parfois été rejetées pour leurs choix audacieux. Cette éthique de la liberté, bien que valorisée, les a conduites sur des trajectoires tumultueuses, toujours marquées par un risque constant.

La guerre a-t-elle joué un rôle dans l’émancipation des femmes ?

Les femmes surréalistes peuvent se répartir en deux groupes principaux. Le premier comprend celles, comme Mina Loy, nées à la fin du xixe siècle et jusqu’en 1909. Tandis que le deuxième groupe inclut celles qui sont nées entre 1917 et 1934. Certaines ont vécu les deux guerres mondiales, tandis que d’autres n’en ont connu qu’une seule, et pour certaines, de loin. La différence de génération est significative de même que le lieu de naissance en Europe ou aux États-Unis. Les femmes restées en Europe ont été plus marquées par la guerre. Par exemple Leonora Carrington, à Saint-Martin d’Ardèche, Unica Zürn, à Berlin, ou encore Laurence Iché, moins connue et souvent éclipsée des femmes surréalistes. Cette dernière a eu un rôle à la fois poétique et politique dans le groupe de la Main à plume, un groupe de jeunes gens qui a participé activement à la résistance.

Il est souvent avancé que les surréalistes se sont exilés, comme si cette fuite témoignait d’une forme de lâcheté. Pourquoi dit-on cela ?

Dans l’entourage de Sartre, après la guerre, on n’était pas du tout pressé de voir rentrer les surréalistes d’exil, et le fait que Breton ne soit pas demeuré en France lui a été reproché et a perduré comme une sorte de critique poncif. Certains des surréalistes qui étaient en première ligne ont été contraints à l’exil, soit comme Marx Ernst parce qu’arrêté en tant qu’« artiste dégénéré » – il venait de s’évader du camp des Milles –, soit parce qu’ils avaient été dénoncés comme Breton, Jacqueline Lamba, Péret, Remedios Varo, et plusieurs autres. Leur passeport confisqué par le régime de Vichy… Pour eux, il n’y avait pas de salut possible. Certains se sont réfugiés dans des hôpitaux psychiatriques ou chez des amis, comme Éluard et Tzara. Seul Char a rejoint le maquis, mais sous un autre nom. Pour les surréalistes de la première génération, l’exil était la seule porte de sortie possible. Les plus jeunes (Robert Rius, Régine Raufast, Laurence Iché, Nadine Lefébure, Jacques Bureau, Adolphe Acker, André Stil, Maurice Blanchard, Noël Arnaud, Jean Simonpoli, Marco Menegoz, Jean-François Chabrun, Christian Dotremont, Boris Rybak) forment le groupe de la Main à plume et restent en France pour poursuivre l’activité surréaliste et pour certains rejoindre le maquis. Plusieurs d’entre eux seront déportés ou fusillés.

propos recueillis par Chloé Elbaz

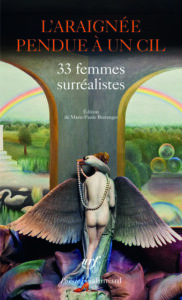

anthologie éditée par Marie-Paule Berranger,

éd. Gallimard, 13,20 €.

En librairies

le 21 novembre.