Vendredi 17 novembre

Pourquoi le Japon? (1)

Né en 1980, j’appartiens à la première génération de Français tatamisés, comme disent les Japonais. Rejeton de la mondialisation, j’ai grandi avec le Japon psychédélique et insolent boosté par les triomphes des seventies comme d’autres grandirent avec la promesse de l’American way of life des fifties. Ma rencontre initiale avec l’archipel s’est produite sur un tatami vert à l’âge de six ans, lorsque j’ai enfilé, dans le gymnase d’un trou perdu du Dauphiné, un kimono blanc, noué à ma taille une ceinture blanche, salué mon adversaire et entendu mes premiers mots dans la langue des samouraïs: rei, obi, matte, uchi-mata, o-soto-gari, ippon-seoi-nage. Frêle et pas très grand, je me suis longtemps servi du judo comme arme de dissuasion contre les plus costauds. Je me battrai jusqu’à la ceinture verte et troquerai à l’âge de treize ans mon kimono blanc contre le maillot bariolé des cyclistes, après un bref intermède de pongiste. J’ai gardé du judo et des arts martiaux le sens de la discipline intérieure: à quarante-trois ans, je continue à faire tous les matins du gainage et du yoga pour lutter contre les avanies de l’âge.

Ma deuxième rencontre avec le Japon s’est produite en 1990 dans une cour de récré lorsque j’ai découvert une drôle de calculette en plastique blanc débarquée dans les mains des gosses de riches – une croix noire sur la gauche qui s’enfonçait sous le pouce, deux boutons roses comme des Smarties sur la droite, un écran monochrome sur lequel sautillait un petit moustachu engoncé dans une salopette et coiffé d’une casquette: la première Game Boy faisait fureur dans la France périphérique. Mario avait la même moustache que mon père: je suis un enfant made in Nintendo. Deux ans plus tard, je ferai le caprice nécessaire pour obtenir une Super NES le jour de mon anniversaire: jour et nuit, je me réfugierai dans ma chambre pour partager ma vie entre The Legend of Zelda, Street Fighter et surtout SimCity qui participeront à mon éducation sentimentale et géographique.

Mais ma plus belle rencontre avec le Japon fut la découverte en classe de troisième de la vague de Hokusai, que notre prof de dessin nous avait invités à reproduire pour nous apprendre à dessiner le monde dans un camaïeu de bleu. J’y retrouvais la ligne claire et les couleurs vives qui m’avaient tant fasciné dans les vignettes des Trois Formules du professeur Sato dont le tome 2 était paru en mars 1990 sous la plume de Bob de Moor, d’après les crayonnés d’Edgar P. Jacobs. Au point que je me demande si je ne suis pas venu ici pour plonger dans une vignette de cette BD et vérifier que le dessinateur belge n’avait pas exagéré le vert de la végétation, le bleu de la mer, le rouge des falaises, les horizons violets, les formes acérées des rochers, la silhouette élancée des pins sur la péninsule de Miura, où le professeur Sato possède sa villa.

La fascination est revenue en khâgne, en l’an 2000, lorsque le Japon du début de l’ère Meiji (1868) à la capitulation de 1945, inscrit au programme du concours d’entrée à Normale Sup, m’a inculqué mes premiers rudiments d’histoire nippone. C’est alors que j’ai lu pour la première fois Mishima, Kawabata, Tanizaki, vu mes premiers films japonais (Ozu, Kurosawa, Mizoguchi) et tracé sur le mur de ma piaule l’idéogramme de seppuku comme une échappatoire possible à la grisaille des couloirs, à la bêtise des dissertations et aux échecs amoureux.

En 2001, j’ai rencontré Philippe Pelletier, professeur de géographie japonaise à l’université de Lyon, qui m’a fait lire Augustin Berque et prendre conscience que le Japon n’était pas une île mais tout un archipel et qu’il y avait donc là-bas, où le soleil se lève, une grande Zyntarie tout à fait réelle. En 2005, alors que je vivais sur les bords de la Baltique, à la recherche de la Zyntarie, j’ai découvert dans la bibliothèque de l’Institut français la Chronique japonaise de Nicolas Bouvier et l’incipit de ce livre m’a tellement charmé que j’ai failli prendre un billet illico presto pour Tokyo. Le Suisse nomade avait une manière enfantine et bien à lui de raconter tout un pays en alternant journal intime, histoire et mythologie. Son Japon pouvait être celui de tous, il serait peut-être un jour le mien. Et puis il y a eu Fukushima, la crise de l’économie nippone, le Japon n’était plus très à la mode et, vivant entre Jérusalem, les rives du Danube et les bords de Loire, je ne m’intéressais qu’à l’Europe et son Proche-Orient. J’ai oublié le judo, Super Mario, Hokusai, le professeur Sato, la tentation du seppuku, l’incipit de Nicolas Bouvier, jusqu’au jour où, déprimé comme nous tous par un confinement limitant nos mouvements au périmètre d’un kilomètre carré autour du domicile, j’ai découvert dans un manga l’épopée d’Ino Tadataka (1745-1818), l’homme qui marcha quarante millions de pas pour cartographier les côtes de son pays. J’ai candidaté à la Villa Kujoyama dans le but de me renseigner sur la vie de ce géographe fou et six mois plus tard je me suis retrouvé avec mon vélo de course dans un avion pour Osaka.

Samedi 18 novembre

Pourquoi le Japon? (2)

C’est donc officiellement pour écrire un roman sur Ino Tadataka, le premier homme à avoir fait le tour de l’archipel à pied, que je me suis envolé pour le Japon. Géographe de formation, je me suis passionné pour l’épopée de cet arpenteur kafkaïen contemporain de Napoléon et j’ai cru pouvoir – bien naïvement – rendre hommage dans la langue de Voltaire à ce héros très nippon dont la légende n’a jamais franchi les frontières de son pays bien qu’il y soit considéré comme un héros national.

Mais je dois avouer qu’il y avait une autre raison à mon regain d’intérêt pour le Japon. En survolant mardi la mer Intérieure, j’ai pensé à mon archipel intérieur. Bleu, blanc, vert: les trois premières couleurs aperçues à travers le hublot m’ont transporté vers la Zyntarie, le pays bleu-blanc-vert de mon enfance, le pays au drapeau bleu-blanc-vert. Oui, ça devait ressembler à ça, la Zyntarie, la possibilité d’un archipel dont il serait impossible de faire le tour et dont je suis incapable d’écrire le roman, projeté pourtant depuis plus de vingt ans. Je sais déjà que, contrairement à Ino Tadataka, je ne ferai jamais le tour du Japon, que je n’y comprendrai rien, que je vais vivre une désoccidentalisation permanente, une désoccidentalisation que j’ai quêtée depuis si longtemps, sur les routes du Danube, des Balkans, d’Ukraine, d’Algérie, de Palestine ou du Cambodge.

Enfin, je ne peux taire la troisième raison de mon voyage: la fin de la pandémie a coïncidé en Europe avec le retour de la guerre. En février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine; déjà privée de Crimée – cette péninsule où j’avais situé mon premier roman –, l’Europe s’est retrouvée amputée d’un pays qui était devenu pour moi, depuis que je lui avais consacré ma thèse de géographie, comme une seconde patrie, où j’aimais retourner. Je m’y suis rendu en juin 2023, pour y rencontrer les écrivains rassemblés dans le collectif Hommage à l’Ukraine. Mais un des principaux charmes de l’Ukraine m’était désormais défendu: je ne pouvais plus y parler russe, la langue de mes études à l’Inalco. Il me fallait trouver une autre patrie imaginaire, et mon choix s’est porté sur le Japon, avec la satisfaction de quitter l’Europe aux anciens parapets, l’Europe cernée par la guerre – guerre en Syrie, guerre en Libye, guerre en Ukraine, guerre à Gaza et en Israël.

Dimanche 19 novembre

Les chaumières de Miyama

Des sanctuaires shinto parsemés de feuilles de ginkgo, des futaies de cryptomères géants laissant à peine filtrer la lumière entre leurs troncs d’éléphants, des chaumières trapues épousant les bosses des montagnes, des passerelles rouges à donner le vertige, un barrage sur une gorge aux eaux turquoise où se baignent les tiges de bambou, des routes étroites, pentues, moussues et tortueuses à souhait, un soleil d’automne transperçant les rizières safranées, des prairies de susuki (les roseaux japonais) ondoyant sous le vent venu de Sibérie, des kakis astringents qu’on attrape à la volée, mille et une nuances de vert à affoler la pupille, cent quarante bornes et mille huit cents mètres de dénivelé, près de sept heures le cul sur une selle en partant à l’aube par trois petits degrés et en revenant à la nuit tombée: c’était la virée folle de ce dimanche, de la Villa Kujoyama au village de Miyama, mot à mot la belle montagne, à saute-vélo sur le fleuve Yura qui prend son temps pour rejoindre là-bas la mer du Japon. J’avais pour compagnons de cette virée Jeffrey, un Américain du Midwest tatamisé depuis trente ans, Valter, un Portugais qui filmait les paysages à l’aide d’une caméra GoPro fixée à son guidon, Richard, un Autrichien qui a changé de genre en changeant de pays, et Koji, un quinqua japonais qui passe sa vie sur sa bécane et parcourt plus de quinze mille bornes par an, comme s’il devait rivaliser avec Ino Tadataka. Je craignais que mon vélo de course italien – un Wilier Triestina en carbone – ne fût pas taillé pour les sinuosités des petites routes nippones. J’ai échappé par miracle à plusieurs chutes dans les sous-bois, sur les zig-zags boueux lacérés de branches de cryptomères, mais Valter, lui, s’est pris une belle gamelle dans la descente d’un col particulièrement casse-gueule. La virée s’est terminée à Kameoka, dans la banlieue ouest de Kyoto, chez un brasseur de saké qui nous a offert plusieurs verres en guise de bienvenue. Nicolas Bouvier, passant à pied par Miyama en décembre 1964, et cherchant un abri pour dormir, écrivait: «Au nord de Kyoto, dans les montagnes qui séparent la ville du Nihonkai (la mer du Japon), il n’y a pas d’autres surfaces plates que les cimetières et les rizières.»

Lundi 20 novembre

Scènes du monde flottant

Une après-midi de novembre ordinaire à Kyoto, du côté de Gion, le quartier le plus touristique de la ville, où les Japonaises de vingt ans, déguisées en geishas, se photographient en traversant les petits ponts à petits pas dans leur kimono et leurs socques de bois, sous les saules pleureurs, tandis que des écoliers en uniforme font sonner les cloches des vieilles pagodes du Chion-in, le siège de la secte de la Terre pure (Jodo-shu), et réveillent les dieux en claquant trois fois leurs paumes l’une contre l’autre. Mais, comme souvent, c’est dans la paix des cimetières que règne l’esprit des lieux et que se dévoile l’idée qu’un peuple se fait du repos éternel: beaucoup d’arbres et de mousse, comme partout au Japon, l’ordre et la propreté sans l’ennui de nos alignements de dalles. La stabilité du minéral étant ici toujours associée à la fragilité du végétal, chaque pierre tombale est coiffée de ces étroites planches de bois taillées en biseau, dressées vers le ciel et tremblantes dans le vent, qui évoquent la forme de vieux skis norvégiens: ce sont des sotoba qui portent gravé le kaimyo, le nom éternel du mort, celui que le rite bouddhiste lui accorde après le passage dans l’autre vie.

Mardi 21 novembre

Le temps suspendu au Shisen-do

Au paisible Shisen-do où le samouraï Jozan Ishikawa (1583-1672), devenu moine et philosophe, se retira pour se vouer au bouddhisme zen et à l’étude de la poésie chinoise, le surnaturel règne en maître, en particulier une douce après- midi de novembre, lorsque les derniers flots de lumière floutent les feuillages et que les ombres étendent peu à peu leur empire sur le karesansui, le jardin sec dessiné par celui qui enterra ici son épée, au sens propre comme au figuré: la forme de la petite pagode en pierre évoque la poignée d’un katana. Les momiji, les graciles érables japonais, jettent leurs derniers feux sur le jardin sec et sur l’étang peuplé de carpes un peu craintives qui détalent à l’approche de mon ombre. Je n’étais pas le seul venu admirer le spectacle de l’automne sur les tatamis de l’ermitage, nous étions même nombreux, mais les yeux ne parlent pas et, dans la paix méditative des touristes asiatiques, on entendait bien distinctement le tap-tap de la fontaine en bambou shishi-odoshi comme dans la scène de combat contre O-Ren Ishii, une de mes séquences préférées de Kill Bill.

Mercredi 22 novembre

Mirages du lac Biwa

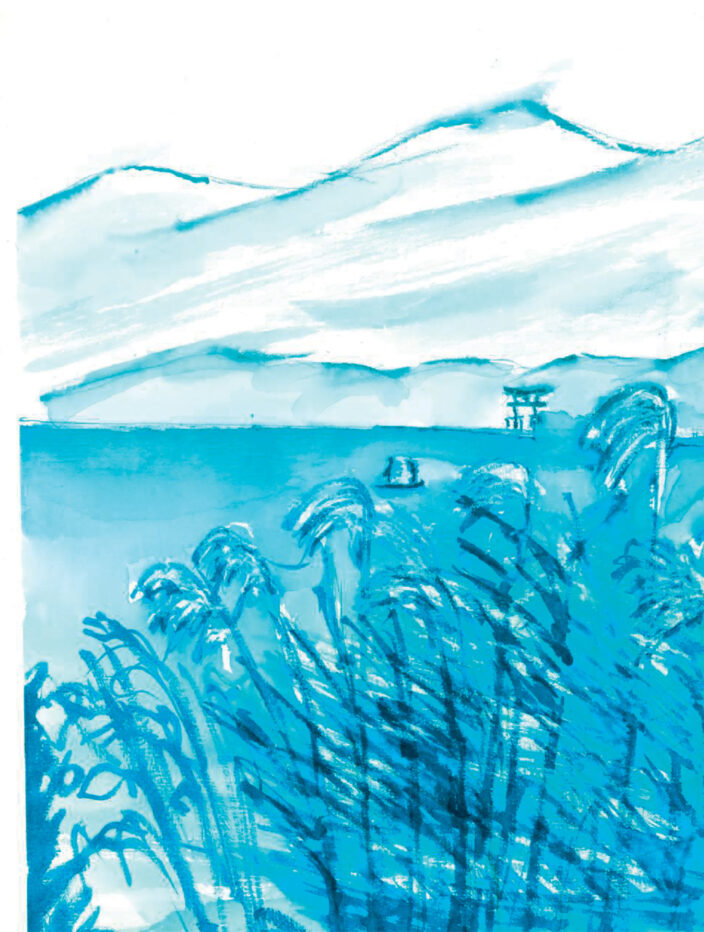

Ça me manquait, l’eau, la vraie, celle qui reflète le bleu du ciel. Alors, en un peu moins de trois heures, j’ai fait le tour de la pointe sud du lac Biwa qui est plus grand que le Léman et qui est l’image inversée de l’archipel, la mer miniature et intérieure dans le pays entouré de mers. Au passage, petit détour à Ishiyama-dera, le temple fondé en 762 par le moine Roben, le temple où est né le plus vieux roman de tous les temps: c’est ici qu’une nuit de pleine lune de l’an 1004, Murasaki Shikibu, dame de cour confinée, eut l’idée de composer Le Dit du Genji, une intrigue psychologique qui compte plus de cent personnages. On peut encore voir la chambre où elle aurait eu cette idée. On a jugé bon de l’immortaliser par un mannequin peu véridique dans le paysage féerique des rochers chaotiques et des érables flamboyants. Plus loin vers le nord, sur le lac brumeux, on aperçoit des barques de pêcheurs derrière les épis argentés des susuki, comme dans une estampe de Hiroshige – auteur de Huit vues du lac Biwa inspirées d’un thème chinois célèbre –, et au loin, on devine la silhouette fantomatique de l’Ukimido, le pavillon flottant, un merveilleux petit temple sur pilotis qui s’avance sur les eaux du lac. Depuis sa plateforme en bois, on aimerait rester des heures à contempler la vue sur le mont Ibuki si la nuit qui tombe ne nous rappelait qu’il reste une montagne à franchir avant de rejoindre Kyoto.

Jeudi 23 novembre

À la recherche du pavillon du Nuage auspicieux

Au nord-ouest de Kyoto se trouve le Daitoku-ji, le temple de la Grande Vertu, un des plus vastes complexes de l’école zen Rinzai, qui s’étend sur une dizaine d’hectares et compte une vingtaine de temples secondaires. C’est dans un de ces sous-temples que vécurent Nicolas Bouvier, sa femme Eliane et leur fils aîné Thomas, de juin à septembre 1964. Depuis ma lecture de la Chronique japonaise, il y a vingt ans, je savais qu’un jour j’aurais rendez-vous sous ces frondaisons merveilleuses. Dans le labyrinthe de cette ville dans la ville, dont la plupart des temples sont fermés au public, je n’ai pas trouvé le fameux Zuiun-ken, le pavillon du Nuage auspicieux qui abrita pendant quatre mois la famille Bouvier, mais j’ai visité trois temples et leurs jardins zen: l’Obai-in, le Ryogen-in et le Daisen-in (l’école du grand ermite), le plus célèbre et le plus beau, qui fut fondé en 1509, durant l’ère Muromachi. Photos interdites: le temple est classé trésor national. Même en caméra cachée, on se fait pincer par les gardiennes qui doivent passer le temps les yeux rivés sur l’écran de vidéosurveillance et vous font fouiller dans la poubelle de votre appareil pour vérifier que vous n’emporterez pas la moindre image volée. Donc vous n’avez aucune chance de garder une trace photographique des trois minuscules jardins secs qui tentent de reproduire en trois dimensions les peintures monochromes chinoises (sumi-e) de l’époque Song. Ni le fleuve de vie qui descend du mont Horai, ni l’île-tortue, ni le bateau du trésor, ni la mer intérieure qui se répand vers le vaste océan de gravier blanc, ponctué de deux monticules de vingt centimètres de haut qui évoquent deux énormes seins terriblement pointus à moins que ce soit l’anachorèse de la Villa qui commence à me rendre zinzin. En repartant sur mon vélo, je me suis senti très con, tout à coup, de ne pas avoir sorti de mon sac mon stylo plume et mon carnet, vu que les photos étaient interdites. Tant pis, je dessinerai tout ça de mémoire!

Vendredi 24 novembre

Jour après jour le carnet se remplit

Jour après jour le carnet se remplit et comble les lacunes de la mémoire et de la photographie. Neuf jours que je suis au Japon et j’ai déjà l’impression d’avoir vécu les neuf vies d’un chat. Le Japon vous met partout, constamment, au défi de l’écriture et du dessin: non seulement vous prenez conscience que vous ne pouvez pas continuer à aller ainsi sans pianoter quelques notes sur vote smartphone, mais comme il vous est souvent interdit de prendre des photos, face à un jardin zen, face à une statue, face à un kakemono classé trésor national, vous n’avez pas d’autre choix, si vous voulez repartir avec un souvenir, que de saisir une feuille de papier et un crayon. C’est en dessinant au stylo plume, le matin, dans mon studio de la Villa, pendant que la France dort, que je comprends certaines choses vues trop vite la veille. En retraçant de mémoire les sillons de gravier blanc du fleuve de vie du Daisen-in, je me rends compte qu’il se jette dans un océan hérissé non pas de deux seins monumentaux, comme je l’avais imaginé hier, mais de deux volcans miniatures, deux petits monts Fuji, deux cônes couverts de neige. D’ailleurs, même si l’étymologie est très différente, Daisen (la grande montagne) est aussi le nom d’un des principaux volcans de l’archipel – à l’ouest de Honshu, dans la préfecture de Tottori – qui culmine, d’après la carte aimantée contre le mur de mon studio, à 1729 mètres d’altitude. Enfin, je m’aperçois que chaque partie du jardin est une étape vers l’épure et le dépouillement, qui est le mouvement même de la pensée zen: dans le premier jardin, très chinois, le mont Horai est représenté par une sorte de grand menhir entouré de végétation réelle ; dans le deuxième jardin, le paysage est métaphorique ; dans le troisième, qui n’est plus que du gravier blanc, le dessin tend vers l’abstraction et autorise toutes les interprétations

© Stock

Retrouvez la suite de ce texte dans L'Usage du Japon, à paraître chez Stock le 2 avril......

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !