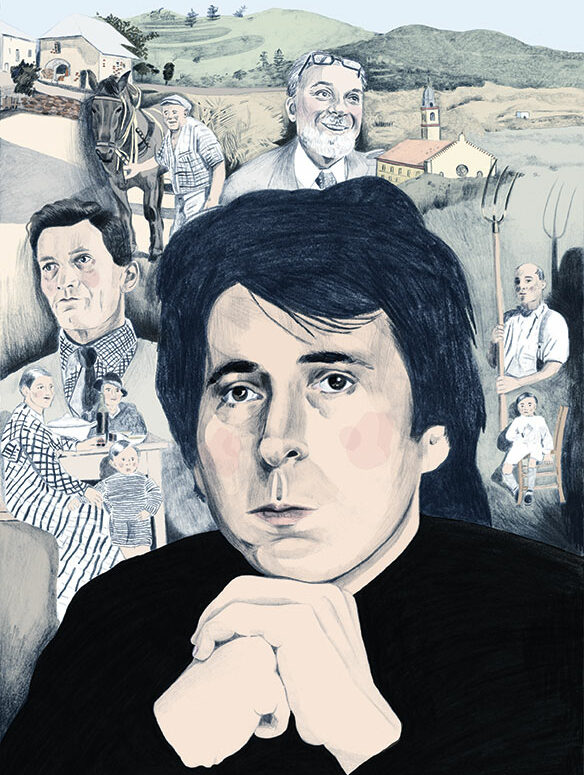

Ferdinando Camon

Fils de paysans, Ferdinando Camon s’est emparé de l’écriture comme d’une arme pour venger les siens.

Je suis bien vieux, j’ai 87 ans, je suis surpris de votre intérêt pour moi. Mais si vous voulez venir, je vous attends. » C’est via son iPhone que Ferdinando Camon m’a envoyé ces quelques mots, en février dernier. Sa réponse m’est parvenue un quart d’heure seulement après que je lui ai demandé s’il acceptait que je vienne le voir chez lui, à Padoue, pour réaliser une interview.

J’exulte de joie en découvrant son message – trouver un moyen d’entrer en contact avec lui n’a pas été chose simple – mais aussitôt après, c’est l’appréhension : je vais rencontrer Camon, l’auteur d’Apothéose. Pour ce roman poétique, où il construit « un autel de paroles » à la mémoire de sa mère défunte, Camon a reçu en 1978 le très prestigieux Prix Strega, sorte d’équivalent de notre Prix Goncourt : l’année suivante, le même jury a couronné Primo Levi et, en 1981, Umberto Eco. Moins connu en France que ces autres récipiendaires, Ferdinando Camon est pourtant l’un des auteurs italiens vivants les plus importants, l’écrivain du monde paysan, celui qui a partagé puis raconté leurs misères, leurs souffrances. Plus tard, il a découvert le divan d’un psychanalyste, s’y est allongé et n’a eu de cesse à partir de ce moment-là de vouloir pénétrer le mystère de cet examen intime.

Camon répond aux e-mails à toute allure. Je l’imagine le visage baissé sur l’écran de son téléphone portable, pianotant des réponses comme s’il envoyait des SMS : malgré son âge, c’est un homme de son époque, connecté à Facebook, sollicité presque toutes les semaines par la presse pour commenter l’actualité.

Il me demande si l’on peut commencer notre conversation par écrit, avant de la poursuivre chez lui, « autour d’une pizza et d’une bière ».Camon veut choisir ses mots – c’est naturel pour un écrivain – mais aussi sans doute aussi savoir à qui il a affaire – on ne se confie pas au premier venu. Soit. D’autant que, d’une certaine manière, notre conversation a déjà commencé.

Quelques jours plus tard, je suis à Padoue, en bas de son immeuble. Le ciel est bleu comme en été et j’ai dans mon sac à dos un appareil photo digne d’un professionnel. On m’a bien expliqué auparavant son fonctionnement pour que le résultat ne soit ni trop sombre ni surexposé. Mais j’ai déjà tout oublié.

« Grégory ? Dernier étage ! »

À l’interphone, c’est la voix de Ferdinando, dynamique, amicale. Il parle un excellent français même s’il aime répéter presque sans accent : « Je maîtrise mal votre langue. » Je ne prends pas l’ascenseur, j’ai besoin de temps pour reprendre mes esprits, pour reformuler mes premières questions, repenser à ce que je vais dire. Que suis -je venu chercher ici ?

Ferdinando m’accueille sur le palier. « Ah, Grégory, entrez, entrez ! » La seconde suivante, je suis installé dans son bureau aux quatre murs couverts de livres. Je reconnais l’endroit, c’est ici qu’il a déjà donné plusieurs interviews filmées. Sa femme, Gabriella Imperatori, charmante et tout aussi bilingue que son époux, est avec nous. Elle aussi écrit des romans.

Ferdinando s’est installé derrière un rempart de livres, je dois me pencher à gauche ou à droite pour l’apercevoir à travers une tranchée. Veut-il se cacher ? Une phrase de La Maladie humaine, un roman où il raconte sa psychanalyse, me revient alors : « je m’exprime par mon silence, en respirant, en soupirant, en croisant les jambes, en me grattant le front trois fois par minute. » Je ne dois pas trop parler, pas trop questionner, privilégier l’observation. Écrire le portrait de quelqu’un en venant chez lui, dans son appartement, n’est-ce pas faire le travail d’un entomologiste qui se déplacerait au cœur d’une forêt pour scruter des colonies de fourmis ?

Ferdinando a 87 ans, il en paraît 70. Il ne porte pas de lunettes, a tous ses cheveux et la voix claire. Il ne me regarde pas directement, il inspecte ses mains posées sur le rebord du bureau, l’air grave : je le sens gêné. C’est avec sa femme que la conversation s’engage, comme si c’était à elle que revenait le rôle de briser la glace. Je ne l’imaginais pas avec une femme. Dans ses romans, il ne cesse de dire qu’il est seul. J’apprends qu’elle est née à Venise, au Lido, qu’elle a fait des études à Paris, à la Sorbonne.

Puis Ferdinando s’enfonce dans sa chaise, se râcle la gorge et dit : « Mais, Grégory, pourquoi êtes-vous venu jusqu’ici ? Je ne comprends pas, je suis un vieil homme, je n’ai pas de pouvoir politique, je ne connais personne et n’ai pas de pouvoir financier. » L’entendre parler finance me semble absurde. Aurait-il rêvé d’un destin à la Berlusconi ? Ou regretterait-il qu’une vie entière consacrée à la littérature donne moins de poids dans notre société qu’une carrière dans la banque. C’est un homme désabusé que je découvre.

Mais sur le moment, je ne le comprends pas et crois que Ferdinando me teste. Il me faut placer la discussion sur un terrain noble, vite parler littérature. Je lui demande si c’est ici qu’il écrit ses livres. Sa réponse me déconcerte : le bureau dans lequel nous nous trouvons est celui de sa femme. Ferdinando écrit au deuxième étage de l’immeuble, dans un studio qu’il loue et où nous n’irons pas, car il n’y reçoit pas. J’imagine un repaire. Je me sens trahi d’abord, l’endroit est un décor. La table devant lui n’est pas sa table, les stylos ne sont pas les siens. Puis, je comprends. Il me dit : « La solitude est le paradis de l’écrivain. Leonardo Da Vinci a écrit : “Quand tu seras seul, tu seras tout à toi”. Virginia Woolf recommandait aux écrivaines : “Vous devez avoir une chambre toute à vous”. Mes fils sont partis, je suis resté seul avec ma femme, il n’y a personne d’autre chez moi, et toutefois, chaque matin, quand j’écris, je dois descendre dans ce petit studio où je suis seul. Quand j’entre dans mon studio, je sens que les nerfs, le sang et le cerveau changent en moi, je deviens un autre, je deviens moi-même. Alors je peux écrire. Le silence n’est pas silence, c’est la conversation de l’homme avec lui-même. »

Ferdinando s’enfonce dans sa chaise, se racle la gorge et dit : “Mais, Grégory, pourquoi êtes-vous venu jusqu’ici ? Je ne comprends pas, je suis un vieil homme, je n’ai pas de pouvoir politique, je ne connais personne et n’ai pas de pouvoir financier.”

J’évoque son premier roman, Figure humaine, publié il y a cinquante ans. Il y raconte la vie misérable des paysans de la plaine du Pô, une terre glaiseuse où l’on vit et meurt dans l’indifférence. C’est là qu’il est né, c’est de cette terre qui colle aux pieds que vient Ferdinando. « La vie à la campagne était malheureuse à cette époque », me dit-il. Camon refuse les clichés bucoliques, les chants idéalisant la campagne. « J’ai voulu venger la civilisation paysanne. Je voulais la décrire souffrante et désagréable pour le lecteur bourgeois. Mais, pour obtenir ce résultat, je devais décrire une situation désagréable pour le paysan lui-même. Mes livres ne devaient pas être aimés dans les campagnes. »

Dans le confort de son appartement, les blessures d’enfance sont encore présentes. « Un jour, mon père est venu ici, dans cette maison, il était accompagné d’un notaire de Bologne, il m’a déshérité. D’un point de vue économique, c’est sans importance. D’un point de vue psychologique, c’est dévastateur : j’ai été expulsé de ma famille, désigné comme un traître. C’est la plus grande souffrance de ma vie. »

Gabriella baisse les yeux et se tord les mains. La voix de Ferdinando a des inflexions douloureuses. L’événement a eu lieu il y a cinquante ans, mais il est toujours bien présent dans la pièce. La porte qui a claqué derrière le père fait encore trembler les murs. C’est peut-être pour cela que le couple les a recouverts de livres du sol au plafond : il fallait consolider, éviter que tout s’effondre sous la colère paternelle.

Après la publication de Figure humaine, un paysan lui a envoyé une lettre dans laquelle il l’accusait : « Dans notre monde de la campagne, on fait certaines choses qu’on ne doit pas dire et on dit certaines choses qu’on ne doit pas faire. » Ferdinando voulait venger les siens, il a été accusé de les avoir trahis. Je lui demande s’il regrette d’avoir écrit ce premier roman, s’il n’y avait pas une autre façon de raconter le monde rural. Il est catégorique : « je pense que la seule façon de raconter le monde paysan est la mienne, toutes les autres sont fausses. Vivre la condition paysanne était insupportable, et lire la condition paysanne doit être insupportable aussi. C’était douloureux à écrire. Mais je l’ai écrit. Je souffre, mais je suis libre maintenant. »

Des silences s’étendent entre nos prises de parole. Cela ne semble pas le gêner : ses séances de psychanalyse, confie-t-il dans La Maladie humaine, se passaient parfois dans un silence absolu que rien ne brisait si ce n’est la voix du thérapeute lorsqu’il l’avertissait que le temps était écoulé.

A-t-il revu son père ou ses frères depuis ? Ferdinando secoue la tête. Dans cette maison, la littérature est fondamentale, primordiale. Un père ne fait pas le poids, aussi douloureux soit-il. On est bien loin des préoccupations financières ou politiques du début de notre entretien.

« Le sujet dont je parle dans mes romans, la civilisation paysanne, est immense. Il ne se limite pas à un peuple ou une époque donnés, mais s’étend à toute la civilisation humaine. Charles Péguy a dit que la mort de civilisation paysanne était le plus grand événement de l’Histoire humaine depuis la naissance du Christ. Je crois qu’il a raison. La fin de cette civilisation a signifié la mort d’une certaine idée de la famille, du couple, du péché, de l’innocence, du salut, de l’immortalité : d’une morale. »

Difficile de savoir si Camon regrette entièrement cette morale. Il en rejette la brutalité, mais, aujourd’hui, il se voit comme un déraciné : « Dans le monde de la nature, on était toujours en contact avec le sacré. Dans le monde artificiel, le sacré a été expulsé au-delà l’horizon. Il y a plusieurs définitions du monde de la campagne, et j’ai la mienne : c’est un monde dans lequel hommes, vivants, morts, anges et diables sont les uns à côté des autres. Tous se touchent, tous se parlent. J’ai perdu ma culture paysanne, et maintenant, je n’ai plus aucune culture. Je suis sans règle. Je marche dans le désert. »

Ferdinando décroche le téléphone. Gabriella me demande quelle pizza je souhaite, salame, peperoni ? Nous choisissons tous les deux une pizza con salame, Ferdinando con parmigiano. Au vendeur de pizza au bout du fil, il se présente comme il Professore Camon. Je me dis que l’enfant qui parlait dialecte en mangeant le soir dans l’obscurité, faute de bougie ou d’acétylène pour alimenter la lampe, a plaisir à dire ce mot de Professore. La littérature a peut-être à voir avec le pouvoir en fin de compte…

Le temps qu’on nous livre les pizzas, j’évoque son style. Ses « romans paysans », comme il les appelle, sont écrits dans une langue particulière, faite de monologues intérieurs, de bifurcations, d’errances et de phrases immenses et emmêlées comme les corps de mille serpents – le tout scandé par une ponctuation nouvelle (si nouvelle qu’il a dû écrire un avertissement à la fin d’un roman pour signaler qu’il n’y avait aucune erreur d’impression à certaines pages.)

C’est cette langue qui m’a poussé à venir le rencontrer, cette langue merveilleuse qui semble venue d’un autre monde, avec le naturel propre aux choses évidentes. C’est un chant rude, envoûtant, enveloppant, acide. Il y a quelque chose dans la langue de ses premiers romans du stream consciousness, qui l’apparente à James Joyce et Virginia Woolf.

« La langue de mes livres paysans était nécessaire. Les paysans parlent la même langue chaotique que celle que j’emploie. Leur monde ne connaît pas l’Histoire, ils croient que tous les événements qu’ils connaissent leur sont contemporains. Le paysan s’exprime par coordination, il ne connaît pas la subordination. Il dit par exemple : « Je vais à Rome et j’achète un instrument et je l’emporte avec moi ». Il est trop compliqué pour lui de dire : “Quand je serai arrivé à Rome, j’achèterai cet instrument que j’emporterai au retour avec moi’’. »

Devant moi, Camon ouvre grand le laboratoire de son style. Je suis privilégié. Je comprends que c’est dans cet espoir que je suis venu ici : je voulais voir la langue au travail, comprendre quelque chose de son mystère.

« C’est le style de la Bible, me dit-il. Le paysan est construit pour et par les paraboles de l’Évangile. Je cherche la correspondance exacte entre ma langue écrite actuelle et la langue parlée dans le temps historique dans lequel les événements sont tombés sur la Terre. » Camon a inventé une langue sacrée, oui, je m’en rends compte au moment où il parle.

Quelques jours plus tôt, il m’envoyait ceci par mail : « Un demi-siècle après la première édition de Figure Humaine, j’ai relu le passage où je parle d’un marchand étranger qui vient acheter chez nous des sacs de froment. En marchant, il boite, alors les paysans l’attrapent et lui enlèvent ses chaussures. Ils y découvrent un aimant qui détraque la balance pour qu’elle ne puisse plus calculer le poids du sac. Pendant cinquante ans, j’ai été insatisfait de ma langue. Mais maintenant, voilà l’expression définitive : “Gli levano la scarpa e, à à à, Gesù Gesù, cos’è questa?, ma cos’è questa?, era una calamita, con la quale la bilancia impazziva e pesava falso”. »

Je ne traduis pas, il ne faut pas. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que pour Camon l’écriture n’est pas figée comme si, malgré les décennies, elle était encore en fusion, comme le magma d’un volcan.

Je me pose une question : est-ce que dans cinquante ans je serai capable de corriger mon premier roman, moi qui répugne tant à me relire ? Camon conclut : « Je remercie Dieu de m’avoir gardé en vie jusqu’à maintenant. Je peux mourir. »

On sonne. Entre le livreur de pizzas. Nous passons à table. Le salon s’ouvre sur une grande terrasse ensoleillée, Padoue et sa banlieue s’étalent devant nous. Des portraits de Gabriella et Ferdinando sont accrochés aux murs. Une petite pancarte est posée devant mon assiette, mon nom y est imprimé en lettres majuscules. Sur le buffet, je vois des photos de leurs fils.

« Que pensez-vous de Poutine ? » me demande Ferdinando. Il a reçu un appel d’un journal de Turin ce matin lui demandant d’écrire un article : nous sommes le 25 février, premier jour de la guerre en Ukraine.

Gabriella ouvre les boîtes en carton et glisse les pizzas dans nos assiettes. Ils me parlent de leur petite-fille – des VHS de Kirikou et d’Alice au pays des merveilles sont empilées près du canapé – ils m’apprennent qu’elle est partie avec ses parents en vacances en Pologne. Le couple Camon y est allé il y a vingt ans, Ferdinando y était invité à parler de ses livres. En visitant le camp de Birkenau, il a pris conscience d’une chose : « J’ai toujours cru que Dante Alighieri avait inventé le pire des enfers, mais en entrant dans ce camp j’ai compris que les Allemands en avaient créé un bien supérieur. »

“Auparavant, j’étais bel homme. Maintenant, je ne le suis plus.

Où étiez-vous à ce moment-là ?”

Camon a réfléchi à la question. Entre 1982 et 1986, il a rencontré régulièrement Primo Levi, rescapé d’Auschwitz, pour évoquer la guerre, Hitler, les goulags et l’acte d’écrire. Ces entretiens ont été publiés.

Camon est un homme marqué par la guerre. La cruauté des SS a bouleversé son enfance et s’est imprimée dans presque tous ses romans. Des années plus tard, il a retrouvé la folie fasciste quand l’Italie des années 1970 a basculé dans le terrorisme noir, ce terrorisme d’extrême droite fasciné par le nazisme. Étrangement, Padoue a été le berceau de ce nouveau fascisme, notamment à cause de Frando Freda, personnalité trouble qui y a fondé une librairie. Camon a cherché à comprendre : il a fréquenté cette librairie, lu des cahiers écrits par des membres du groupe fasciste. « Le terrorisme noir voulait des massacres », me dit-il. C’est ainsi qu’est né le roman Occident, en 1975. Franco Freda en est l’un des personnages et Padoue y est décrite comme « l’une des villes les plus noires de l’Occident ». Camon fait entrer le lecteur dans l’esprit enfiévré des terroristes, il déploie leur pensée malade, expose leur obsession de la mort.

« Le plus grand massacre a eu lieu à la gare de Bologne en 1980 : 85 morts, 200 blessés. Cela m’a terrorisé parce que la police a retrouvé dans le repaire où se réunissaient les terroristes onze pages de mon roman Occident, manuscrites et en majuscules. Les terroristes lisaient donc mon livre. Ils le lisaient pour se comprendre eux-mêmes. Puis, ils ont mis du sucre dans le réservoir de ma voiture et glissé de petits cercueils dans ma boîte aux lettres. Freda a été condamné à la perpétuité avant que sa peine soit commuée en simple injonction d’exil, à Brindisi, à mille kilomètres d’ici. Il a demandé à me rencontrer. J’y suis allé et je lui ai demandé : “Êtes-vous innocent ?’’ Il m’a répondu : “L’innocent n’est pas celui qui est incapable de pécher, mais celui qui a péché sans remords.’’ Je crois qu’il voulait dire : “Oui, j’ai commis le massacre de Bologne, mais je m’absous”. Je ne sais pas s’il est responsable de l’attentat de Bologne, mais tous ceux qui perpètrent des massacres réfléchissent de cette façon. »

Gabriella a gardé quelques-uns de ces cercueils en carton glissés dans leur boîte aux lettres, elle se lève pour m’en trouver un et disparaît dans le couloir. Ferdinando raconte cet épisode de sa vie avec gravité mais sans pathos : un SS a tué son oncle sous ses yeux quand il était enfant, il en a vu d’autres... Gabriella revient les mains vides, elle ne retrouve plus les petits cercueils dans ses placards, elle est déçue.

À la publication d’Occident, Camon et sa famille ont été placés sous surveillance policière. « Cette protection m’a donné de la sérénité. C’était confortable pour moi de m’éveiller le matin, de sortir acheter les journaux et voir la police devant ma porte. Je n’avais pas peur d’être tué, je n’ai jamais pensé qu’ils voulaient me tuer, mais qu’ils voulaient m’invalider. Il s’agit d’une opération qu’on appelle la gambisation : on frappe l’ennemi à la jambe pour qu’il réfléchisse tout le reste de sa vie à ce qu’il ne doit plus faire. »

Nous avons fini les pizzas. Gabriella me propose des frittelle, ces petits beignets fourrés à la crème. Le dessert achevé, nous allons nous asseoir dans le canapé. Ferdinando est détendu maintenant, il est même souriant, soulagé. Moi aussi.

« Alors, vous vouliez me prendre en photo ? » Il a un sourire gêné, presque coquet. Je le lui avais demandé par e-mail et sa réponse avait été énigmatique : « Auparavant, j’étais bel homme. Maintenant, je ne le suis plus. Où étiez-vous à ce moment-là ? »

Assis en face de moi, Ferdinando a envie que je fasse cette photo. Je sors l’appareil de sa sacoche, essaie de me souvenir des réglages à faire. Mais Ferdinando s’est déjà installé, il attend, un bras sur le dossier du canapé. Advienne que pourra, je fais la mise au point comme je peux. Je regarde à peine le résultat sur l’écran, je suis troublé : il y a une intimité à laquelle je ne m’attendais pas dans le fait de le photographier. Je me dis : n’aurait-il pas mérité un meilleur photographe ? J’ai honte d’avoir apporté un appareil…

Grégory Le Floch

est écrivain. Son premier roman Dans la forêt du hameau de Hardt (Editions de l’Ogre) paraît en 2019. En 2020, il publie De parcourir le monde et d’y rôder chez Christian Bourgois, roman qui remporte les Prix Décembre, Wepler et Transfuge Découverte. Depuis 2022, il participe au comité éditorial de la revue littéraire L’Autoroute de Sable.

Je prends trois photos et lui demande si on peut en faire une autre dans le bureau. Ferdinando se lève et traverse l’appartement. Il s’installe sur la chaise où il était assis tout à l’heure. Nous ne parlons pas, le silence me pèse. Ferdinando lève un peu plus le menton qu’à l’ordinaire : il veut se montrer sous son meilleur jour.

La séance photo s’achève, je range l’appareil. On verra bien.

Je peux partir maintenant. On se salue du coude, Covid oblige. Gabriella me serre la main. En franchissant la porte, je me rappelle lui avoir demandé s’il écrivait tous les jours. Il m’a répondu : « Écrire est un travail qui n’a pas de fin. On travaille et on écrit. On est malade et on écrit. Écrire et respirer sont la même chose. Si vivre est souffrir, écrire est souffrir aussi. »...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !