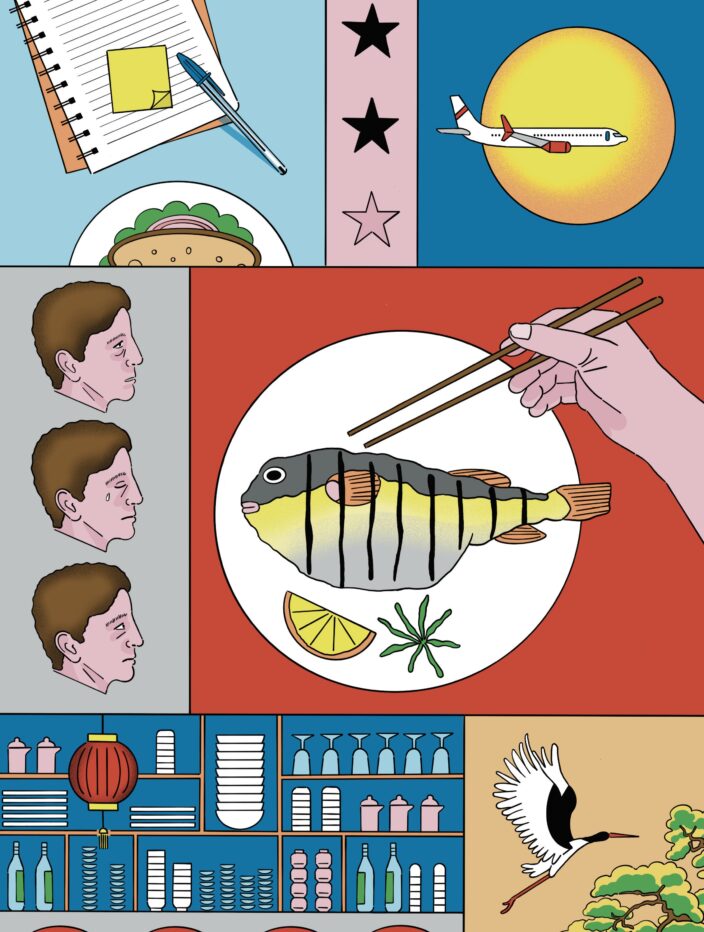

Au cours de sa carrière, Michel avait goûté à tout. Et se souvenait avec émotion des plats les plus rares. Cette cervelle de bécasse par exemple (il fallait croquer la tête pour la déguster). Une omelette aux oursins servie selon la recette de Louis XIV dans un étoilé de Vézelay. Et des mets plus exotiques : la salade de langues de canards d’un chinois du 13e arrondissement. Un ragoût de chauve-souris préparé par un chef kanak. Ou ce savoureux cobra grillé, à Jakarta. Dans le petit monde de la critique gastronomique, sa réputation reposait sur cette curiosité sans bornes. Il manquait pourtant un plat à son palmarès : le fugu.

À 50 ans passés, il se retrouvait désormais sans travail. La première année, il avait été plutôt heureux de profiter d’une pause financée par Pôle Emploi. Et de ne plus avoir à supporter les collègues de bureau. La suite avait été une suc- cession de diminutions : réduction drastique des revenus, disparition progressive des appels, des rendez-vous... Il se tournait les pouces et – le pire – n’avait plus les moyens d’aller au restaurant.

Passionné de cuisine depuis son adolescence, Michel ne se doutait pas à l’époque que travailler dans la branche de ses rêves s’achèverait de manière si pénible. Il avait gravi les échelons un à un, lançant d’abord un fanzine. Transformé en blog pour suivre l’air du temps. Fort de ses 60 000 abonnés, le site était racheté six ans plus tard par un business angel. Pour Michel, une fois les actionnaires remboursés, l’occasion de réaliser un vieux fantasme : le tour gastronomique de l’Asie du Sud-Est, six mois durant. Hélas, la chaîne Arte n’avait pas voulu de sa série documentaire. Mais, repéré par un chasseur de têtes, le gastronome pouvait intégrer un groupe de presse afin de lancer un portail thématique financé par l’industrie agroalimentaire.

L’ambiance n’était plus celle de ses débuts. Le costume était de rigueur, la cigarette proscrite, le tutoiement systématisé et les pots réservés aux départs en retraite, peu nombreux. Une maison dirigée par une armée de cadres plus ou moins supérieurs, aux airs d’adolescents attardés. Tous formés dans la même école d’ingénieurs, avec leur sabir de geeks à base de franglais – et une seule pré- occupation : faire du chiffre.

Son manager (on ne disait plus « patron »), un moustachu paternaliste, l’avait prévenu : « tu vas devoir en avaler, des couleuvres ». D’abord orvets pendant sa période d’essai, elles étaient devenues pythons en atteignant le statut de conseil- ler, puis anacondas une fois promu label manager. La situation de simple employé est plus confortable, avait-il fini par comprendre. On connaît son camp, on fait par- tie du nombre, on bénéficie d’une solidarité de classe – de façade, peut-être, mais tout de même. Le cadre dirigeant, lui, a toujours le cul entre deux chaises : il doit appliquer les directives des actionnaires, ses inférieurs directs veulent sa place et les « petites mains » le détestent à l’unanimité. Un jour, Michel fut contraint de licencier Éric, son bras droit, et lui assura le faire à son corps défendant. Cet ami lui rétorqua, amer : « Toi, tu gardes ton salaire. Mais la roue tourne... »

En interne, on chuchotait qu’il s’était débarrassé d’un rival. « Tu n’as vraiment pas de cœur », avait lâché sa jeune assistante. L’air de mépris affiché sur son visage de porcelaine faisait l’effet d’une dague plantée en plein poumon : il était secrètement épris d’elle depuis des mois. Mais ne pouvait donner les rai- sons exactes de ce licenciement : personne ne devait connaître les problèmes financiers du groupe. Et ce départ forcé était assorti d’une « prime de résultat » le transformant en complice.

Même si le procédé l’écœurait, Michel n’eut pas eu le courage de refuser les 5 000 euros, de peur de passer pour ingrat. Ne voulant pas profiter de cet argent sale, il le déposa sur un compte bloqué. Une somme loin de compenser le surcroît de travail occasionné par la suppression du poste : depuis, il ne rentrait jamais chez lui avant 20 heures.

Trois ans plus tard, c’était à son tour de subir le même sort. Il coûtait trop cher à l’entreprise. Une main d’œuvre abondante frappait aux vitres de l’open space, corvéable à merci. Un vivier dans lequel il suffisait de puiser, comme dans un restaurant de fruits de mer, quand on attrape l’araignée de son choix avec une épuisette. La bête agite un instant ses pattes poilues, moulinant dans le vide, puis sombre au fond de la casserole. Rouge de honte.

Michel revoyait le sourire de loup de Benoît quand la DRH était venue informer l’équipe de son « départ regrettable ». Le directeur technique se pré- tendait son ami et l’accompagnait souvent pour tester une table. En réalité, ce petit salopard – rebaptisé Iznogoud – rêvait depuis longtemps de s’installer dans son fauteuil ergonomique. Le monde du web est une machine froide à la mécanique implacable. Les cadres, ces rouages, servent à la fois de bourreaux et de victimes expiatoires.

Ses indemnités de chômage ayant fondu comme neige au soleil, Michel se mit en quête d’un nouvel emploi. Mais ne voyait plus ses interlocuteurs du même œil. « J’ai été à leur place, cela me facilitera la tâche », pensait-il naïvement. En fait, son passé jouait en sa défaveur. Il renvoyait une image dévalorisante, la vision d’un avenir potentiel désagréable à entrevoir. Pour un recruteur, « J’ai été à votre place » signifiait : « Vous serez bientôt à la mienne ! »

Il entendait chaque fois la même rengaine : « Vous comprenez, la Toile a beau- coup évolué depuis votre départ... » Il n’avait pas le courage de répondre : « J’ai moi- même participé à cette évolution, jeune crétin, tu travailles avec les outils que j’ai mis en place il y a dix ans ! »

Il était désormais trop vieux. Internet, c’est la jeunesse. Une génération chasse l’autre. Comment diriger des ingénieurs et des rédacteurs de 23 ans ? Ses remplaçants répondaient aux « attentes du marché ». Et coûtaient deux fois moins cher. Curieusement, il n’était jamais question de compétences, d’expérience. Seul comptait le « profil ». Et le sien n’était pas le bon. Malgré ses résultats chiffrés : l’audience en évolution de son site culinaire, le triplement de son chiffre d’affaires. Les jeunes gens embauchés par Michel avaient fini par le mettre à la porte. En barricadant l’accès.

Ses propres enfants employèrent la même méthode, encouragés par leur mère après le divorce. Il préférait ne pas y penser. Cet échec supplémentaire le pétrifiait. On cherche à remplir son existence puis vient le moment où l’on préfère le vide.

Il se retrouvait seul dans un studio de la porte de Vanves. Au sixième étage sans ascenseur. Avec vue sur le périphérique, les immeubles de verre symboles de prospérité, le mouvement perpétuel des VTC et des SUV.

« Je suis comme une ancre : j’entraîne tout vers le fond. Comment en suis-je arrivé à un tel degré de misérabilisme ? » se demandait-il. Mais personne ne lui répondait. Ne supportant plus le silence, il alluma la radio. Hubert-Félix Thiéfaine chantait La Ruelle des morts. Michel imaginait des cafards sur les murs sombres. Il respirait de plus en plus mal.

Partir, partir, partir ! Mais où ?

Ce matin-là, en buvant son café froid, il tomba sur un petit encadré en dernière page du journal.

Des Japonais empoisonnés par un poisson fugu

Les gonades des poissons-globes contiennent un poison mortel et certains Japonais trouvent excitant d’en consommer. Sept clients d’un restaurant du nord du Japon ont été intoxiqués lundi dernier en mangeant du fugu mal préparé, et trois d’entre eux restent entre la vie et la mort. Les sept hommes ont souffert de paralysie des membres, de troubles respiratoires et de perte de conscience, des signes caractéristiques de l’empoisonnement. Le poison de ce poisson tue en une heure trente. Trois personnes sont mortes l’année dernière en tentant de le cuisiner elles-mêmes.

Michel décida aussitôt de goûter à ce plat mythique. Quitte à mettre un point final à sa carrière, autant le faire en beauté... Il avait toujours rêvé d’aller au pays du Soleil Levant mais l’occasion ne s’était jamais présentée. Pour compenser, il s’y était rendu mentalement, à travers des livres, des films, des mangas. L’étrangeté du pays le fascinait. L’Orient « extrême » porte bien son nom. On y mange du poisson au petit-déjeuner. On se baigne nu en public. On y invente le futur. Michel se souvenait avec émotion de son walkman Sony, de son premier appareil photo numérique – un Canon. Au bureau, où l’on connaissait son intérêt pour le pays, ses collègues s’amusaient à lui envoyer des liens vers des sites pornographiques nippons, à travers lesquels il découvrait, horrifié, des pratiques insoupçonnées, summum de la perversité. Le Japon, paraît-il, avait le plus gros tôt de suicide du monde.

Michel dénicha un vol sur Korean Air à 735 euros l’aller simple. Il lui restait cette prime perçue il y a longtemps pour licencier un ami. Une somme au goût amer.

*

Extraits du journal de Michel H.

Signe distinctif : néant. C’est écrit dans mon passeport. Je regarde mon reflet sur l’écran vidéo encastré dans le siège de devant. Cheveux courts, ni barbe ni lunettes... Taille moyenne, corpulence moyenne. Chez moi, tout est médiocre. Je ne me distingue en rien. Personne ne prête attention à ma personne. Comme si je n’existais pas. Le pire c’est l’indifférence. Si au moins je ressemblais à un fantôme, je pourrais faire peur aux petits enfants. Pourquoi ne suis-je pas devenu dictateur ? Ou serial killer ? On se souviendrait de moi. Mais je n’ai rien fait digne d’être retenu. Nada. Peau de balle. Macache bono !

J’entends des mouettes dans ma tête. Je ne pars pas faire du tourisme mais pour en finir. Avec moi. Avec tout le monde. La rancœur s’est accumulée dans mes os, comme des sédiments. Un empilement d’échecs, de lâchetés, de trahisons. Le plus douloureux, est-ce le mépris des autres ou le constat de sa propre faiblesse ? Quelle souffrance est la plus aiguë ? Le manque d’amour, peut-être. La solitude profonde. Le téléphone n’a pas sonné une seule fois la semaine dernière. Ah si : un commercial a appelé. Il essayait de me refourguer un abonnement à Bouygues Telecom. J’ai regretté de ne pas avoir pris le temps de lui expliquer la vacuité de son métier, pour avoir un peu de compagnie.

À quoi servent les amis si ce n’est être présents quand tout va mal ? La couleuvre la plus indigeste : ceux que vous avez aidés l’ont oublié. J’ai perdu mon travail, ma maison, ma femme, mes enfants, mes amis. Que reste-t-il ? La santé ? Même pas. J’ai des migraines épouvantables. Mes dents se déchaussent.

Autrefois j’étais gai. Je chantonnais souvent. Je plaisantais tout le temps.

Que s’est-il passé ? Quelqu’un a sectionné un fil et, depuis, je glisse, lentement, vers un gouffre dont je ne vois jamais le fond. J’aurais préféré une chute rapide. Moins angoissante. Le pire, c’est de se voir tomber. D’assister, au ralenti, au spectacle sans panache de sa propre fin.

Dans les écouteurs de l’avion, j’entends chanter « It’s too late, too late... » Trop tard, trop tard... Le disque s’appelle Garden Ruin. En français : ruine de jardin. Le monde me fait songer à un vaste champ de béton. Le dépotoir des guerres. L’égout à ciel ouvert de l’humanité. Aux murs hérissés de tessons, de barbelés, de clous rouillés. Et de ce terrain vague surgissent des dents de dragons.

Je me souviens d’un ami d’enfance, Daniel. Il vénérait Mishima. Je trouvais cet écrivain ennuyeux mais n’osais pas lui dire. Avec des camarades du lycée un peu plus âgés que moi (j’étais donc exclu de leur bande), Daniel avait fondé un groupe d’électro punk. En hommage au Japonais suicidé, leur premier album s’intitulait Seppuku. La pochette du vinyle étant scellée des quatre côtés, il fallait l’ouvrir avec une lame... L’idée semblait géniale : un harakiri symbolique. Mais un bide commercial. Croyant à une erreur de fabrication, les disquaires ont renvoyé tous les exemplaires. Daniel ne faisait rien comme les autres. Je l’aimais bien. Il était un peu fou. Mais se droguait trop. Quand je l’ai revu par hasard, il y deux ans, il ne m’a pas reconnu. Je lui ai dit mon nom et il s’est écrié : « Putain, qu’est-ce que t’as changé ! » Il prétendait que je lui devais de l’argent pour une enveloppe de « blanche ». C’était complètement faux. J’ai toujours détesté la drogue, ses effets sur mes amis de l’époque : ils devenaient complètement zinzins.

Mon seul vice restait la nourriture. Je l’entretenais avec gourmandise. Normal : j’étais critique gastronomique. En tant que tel, mon privilège était de pouvoir choi- sir, chaque jour, un restaurant différent, dans lequel me livrer à mon pêché mignon aux frais de la princesse. Le jour où j’ai appris mon licenciement, avant même de réaliser la perte de mon salaire, j’ai regretté ce plaisir quotidien. Choisir la table, le menu, taquiner le serveur, commander un café, un digestif, prendre le temps de régler l’addition puis la glisser dans sa poche, en l’imaginant sur le bureau d’un contrôleur de gestion. Qui saliverait jalousement en lisant :

1 Coupe

1 Rillette tourangelle

1 Confit de canard, pommes sarladaises 1 Chou farci au foie gras

3 Haut-Médoc

1 Profiterole

2 Café gourmand

1 Armagnac

Des menus désormais révolus. J’ai perdu sept kilos. Et résilié mon abonnement à Canal Sat : je n’arrivais plus à regarder Cuisine TV, naguère ma chaîne préférée. Elle me donnait la nausée. Je n’avais plus goût à rien. Une sensation épouvantable pour un gourmet. Je n’avais même pas faim. Seulement une soif inextinguible. L’eau du robinet avait goût de calcaire, d’eau de javel.

Si je me téléporte quelques années en arrière, il y a pourtant eu de bons moments. Je dresse une liste...

Les barbecues en été : spare ribs et sardines grillées. Poulet rôti et bananes flam- bées. La blanquette de veau de ma mère. Un havane après un rhum cubain. Me faire masser les pieds par une asiatique. Faire l’amour avec une jolie fille, pas forcé- ment asiatique. La série 24 Heures chrono. Le DVD collector de Kill Bill. Ah, et la musique ! La seule compagne de toute une vie... Le double bleu des Beatles. Le 45 tours de Gerry Rafferty (j’avais embrassé ma première fille sur Baker Street, ça ne s’oublie pas). Le disque de Donna Summer piqué à mon père. Le numéro de Playboy piqué par un ami (celui avec Farrah Fawcett). Je m’égare, ce n’est pas de la musique.

Quand j’y pense, j’ai vraiment des goûts de mec. De gros relou. De vieux mâle dominant. Je suis pourtant romantique. Parfois. J’aime les couchers de soleil. Marcher sur la plage. Ramasser des coquillages avec ma fille. Je complète ma liste. J’adore en dresser : je contrôle enfin quelque chose. Celle de mes échecs serait longue.

Vais-je manquer à mes enfants ? J’aime mieux ne pas y penser.

J’allais oublier la plongée sous-marine. Plus précisément la chasse. Mon hobby quand j’étais jeune. En vacances sur la Costa del Sol, je passais mes journées sous l’eau, à traquer le calmar. J’en rapportais chaque jour... Maman était fière de moi.

La chasse en apnée a un avantage sur la pêche à la ligne : on voit sa proie. Un combat face à face. Chacun a ses chances. On rate souvent sa cible. Parfois, il n’y a aucun poisson, ou alors trop petits. La plupart ne se mangent même pas.

Au début, je tirais sur n’importe quoi, les crabes, les oursins, les bébés mulets. Les calmars furent mes plus belles prises. Ils résistaient, crachaient de l’encre, me mordaient. Eh oui, les encornets ont des dents ! Des crocs, même.

En grandissant, je me suis naturellement intéressé aux créatures marines. Je visitais des aquariums. Celui du musée des arts océaniens me fascinait : on y trouvait requins, murènes, piranhas...

Voilà comment j’en suis venu à m’intéresser au fugu. Je connais la définition par cœur. Nom japonais du poisson-globe, ou diodon. Il gonfle quand il se sent menacé. Toxique, il est comestible sous certaines conditions. Pour avoir le droit de le cuisiner, il faut un diplôme officiel, obtenu après une formation de deux ans. La découpe du fugu est un art : le poison mortel contenu dans les viscères peut contaminer la chair.

Bientôt ce poisson, ce poison, aura raison de moi. Quatre heures à tuer avant l’atterrissage.

*

Michel écarquille les yeux. Le voici au Japon. Ça ne fait aucun doute. Plus le moindre repère. Des caractères auxquels il ne comprend rien.

Un aquarium décore la vitrine de l’établissement. De drôles de créatures à la tête disproportionnée, au ventre gonflé, le fixent bouche entrouverte. Il faut se déchausser à l’entrée. Cela, il l’a compris : des chaussures jonchent le seuil. La salle à manger est minuscule, comme tout dans ce pays. S’il n’avait pas vu un coussin sur un tatami immaculé, en jonc tressé, Michel n’aurait pas su où s’asseoir. Peu importe. Il est ici pour le diodon aperçu en vitrine. Le restaurant Mashimoto est situé dans le « quartier des geishas ». Il suffisait de dire « fugu restoran » et le taxi comprenait.

Le fugu, tout le monde en a entendu parler mais personne ne le connaît vraiment. Certains pensent qu’il est toxique cru, mais pas cuisiné, ou l’inverse. Certains prétendent qu’après en avoir mangé, on ressent aussitôt une douleur aux lèvres. C’est faux selon les spécialistes. On dit tout et n’importe quoi sur le fugu.

En attendant le serveur, Michel griffonne un haïku.

Je regarde

Des murs

Encore des murs

Bien sûr

Des tables basses

En bois clair

Un plafond sombre

J’attends

Mon pain quotidien

Mon espoir de fin

Je ne l’ai pas volé

Mon goût fou

Son voisin a incliné la tête en signe de salut. Puis l’a apostrophé en anglais.

— Je peux vous poser une question, Gaikokujin-san ?

Le Français n’a pas répondu tout de suite. Il observait le crâne rasé du vieillard en kimono traditionnel.

— Bien sûr.

— Qu’est-ce qui vous attire dans mon pays ?

— Je pratiquais les arts martiaux, enfant. Mon maître, ceinture noire sixième dan, avait étudié à Kyoto. Il nous a enseigné le self-control, la politesse, le respect de l’adversaire...

— Enfant, on a besoin d’un maître. Sans même le savoir, on réclame des règles précises. Bien sûr, on les violera plus tard. C’est dans la nature de l’homme.

— Ce n’est pas faux... Je peux vous demander votre nom ?

— Vous allez penser que je me moque de vous... Je m’appelle Fukushima. Comme la ville où a eu lieu la catastrophe nucléaire.

Le serveur a apporté à Michel un petit bol fumant et un flacon de saké. Puis a déposé une grande assiette sous ses yeux, sans un mot. Le contenu ressemblait à une fleur. De petites rondelles de chair blanche, en forme de rosace, décorées de bâtonnets de légumes.

Monsieur Fukushima a expliqué de quoi il s’agissait : « Le bol, c’est du saké chaud, parfumé avec l’aileron fumé du fugu. Dans l’assiette, c’est le poisson cru, en sashimi. Vous devez commencer par la soupe, pour vous rincer la bouche. »

Michel a inspiré profondément avant de saisir le bol. Puis fermé les yeux avant d’y tremper les lèvres...

*

Extraits du journal de Michel H

Je viens de goûter un morceau de poisson cru. Les lèvres me brûlent légèrement. Ma tête tourne. Le poison commence-il à agir ? J’ai soif. Je me sers du saké, les paupières toujours closes pour mieux sentir les effets. Je me ressers un sashimi, le mâche lentement. Je veux partir en paix.

Impossible. Je commence à paniquer. Cette impression d’avoir la langue gonflée. Le goût métallique du sang dans la gorge. Les membres engourdis. J’étouffe. Je rouvre les yeux et un grand rire éclate. Fukushima-san me sourit en pleine lumière.

— De quoi riez-vous ?

— De la mort. La seule chose à faire avec elle : s’en moquer.

Je ne comprenais plus.

— Depuis dix ans, je viens ici une fois par mois à sa rencontre. Et à la fin du repas

je me sens revivre.

Je ne savais quoi répondre. Le plafond me paraissait moins sombre, les murs

moins oppressants. J’ai fixé le crâne dégarni. Le vieil homme me faisait penser au dalaï-lama. J’ai levé mon verre de saké des deux mains.

— À votre santé.

— Kampaï ! Vous avez aimé le fugu ?

— C’était saisissant.

Cru, ce poison n’avait rien de bouleversant. Contrairement à l’aileron parfumé

au saké. Cette soupe redonnait goût à la vie.

...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !