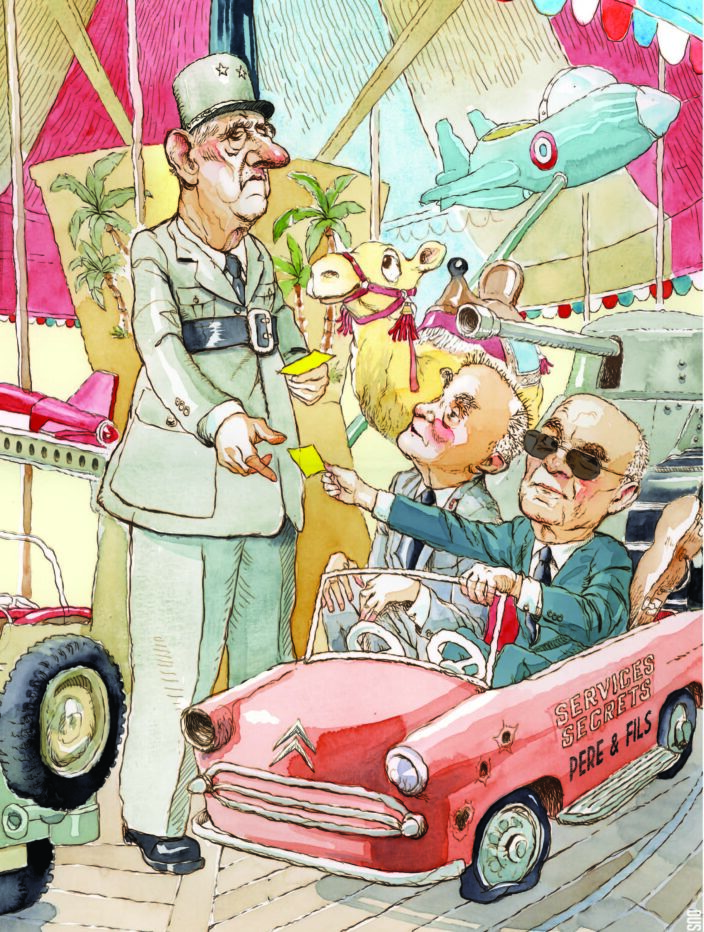

Professeur agrégé d’histoire, l’auteur retrace les carrières militaires, et très politiques, du général Pierre Rondot et de son fils Philippe. L’occasion de rappeler la proximité de la France et des pays arabes au XXe siècle, initiée par le général de Gaulle.

Il y a des jours plus difficiles que d’autres. Seul face aux juges d’instruction en charge de l’affaire Clearstream, le général de division Philippe Rondot est mal à l’aise. Ce 28 mars 2006, celui qui fut un pilier du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE) puis de la Direction de la surveillance du territoire (DST) doit se livrer à un exercice auquel il n’est guère accoutumé : répondre aux questions. Pris dans les méandres d’une sombre manipulation pouvant disqualifier le favori de la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, le général est cité comme témoin. Pendant quatorze longues heures, le maître-espion qui ne s’était jamais confié qu’à ses carnets intimes et à sa hiérarchie est contraint de sortir de sa réserve. Laborieusement, il explique avoir agi sur ordre, chargé d’enquêter sur des allégations selon lesquelles le futur président détiendrait plusieurs comptes secrets dans un établissement financier luxembourgeois, Clearstream. Il s’exprime à voix basse, tant que, à plusieurs reprises, les magistrats lui demandent de parler plus fort. Blême, Rondot s’explique : il a agi sur la base de renseignements fournis par un informateur, Imad Lahoud, qui l’a convaincu, faux documents informatiques à l’appui, qu’il disposait d’informations de première main. Comment l’un des plus grands espions de sa génération a-t-il pu commettre l’erreur de traiter une source aussi peu fiable, qui affirmait connaître personnellement le chef d’al-Qaida, prétendant même avoir géré ses finances ? Une erreur, reconnaît douloureusement le général. Avec réticence, implicitement, il admet avoir été instrumentalisé dans la lutte qui opposait Dominique de Villepin, alors Premier ministre, à Nicolas Sarkozy pour l’accession à l’Élysée en 2007. Pire qu’un crime, une faute. Même s’il a été mis hors de cause par la justice, Philippe Rondot a vu sa fin de carrière ternie par cette affaire qui n’aurait pas dû le concerner. Longtemps, il a dû se demander ce qu’il était allé faire dans cette galère.

Car la grande affaire de sa vie, ce n’est pas la basse politique française, avec ses coups tordus et ses entourloupes. Son terrain d’intervention, c’est cet Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle. Une expertise héritée de son père, Pierre Rondot (1904-2000). Les deux hommes ont bien connu le monde arabe, auquel ils ont dédié une bonne partie de leur vie. S’ils jetèrent des ponts entre les rives de la Méditerranée, ils furent aussi des acteurs, le plus souvent dans l’ombre – comme officiers de renseignement –, permettant à la France de conduire en coulisses une realpolitik privilégiant la défense de ses intérêts, fût-ce au sacrifice de celle des valeurs publiquement promues.

Pierre Rondot, saint-cyrien issu d’une famille d’officiers, arrive à Beyrouth en 1929 pour travailler pour le Haut-Commissariat au Levant, où il croise notamment Charles de Gaulle. La France, qui s’est octroyé le mandat sur la Syrie et le Liban après la Première Guerre mondiale, s’applique à diviser la population selon des critères ethniques et/ou religieux. Rondot est l’un de ceux chargés de cultiver les liens avec les communautés minoritaires, en particulier les patriarches chrétiens et les activistes kurdes. Il s’en acquitte à merveille, parvenant à gagner l’amitié de chefs qu’il encourage sur le plan culturel, sans leur laisser trop de liberté sur le plan politique. Ce qui le distingue de la plupart des officiers, c’est l’intérêt véritablement scientifique qu’il porte aux populations qu’il rencontre, une caractéristique qui retient l’attention d’universitaires liés à l’administration et à l’armée françaises que l’on peut qualifier d’orientalistes. Il s’agit de Louis Massignon et, surtout, de Robert Montagne, dont Pierre Rondot dit qu’il fut son maître incomparable « qui allait donner, au cœur de cet Orient, un sens à [s]a vie ». Rentré en France, il se lance dans des travaux de recherche en parallèle de sa carrière militaire et rédige une thèse sur le Liban. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle crucial dans un Levant disputé par Vichy, la France libre et les Britanniques, assurant notamment la formation d’auxiliaires arabes qui prendront ensuite la tête des services syriens et libanais. Fort de son expertise du monde arabe, il se voit également confier des responsabilités militaires au Maghreb où il commande des soldats tunisiens et algériens.

Après la guerre, Pierre Rondot intègre le Centre des hautes études d’administration musulmane (CHEAM) créé par Montagne pour promouvoir la connaissance du monde musulman auprès des fonctionnaires civils et militaires français. À la mort de Montagne en 1954, Rondot en prend la direction. Des années durant, il forme, au CHEAM mais aussi à l’ENA et dans différents IEP, plusieurs générations de militaires, diplomates, fonctionnaires qui souhaitent mieux connaître les régions dans lesquelles ils vont être affectés. Ses cours, s’ils témoignent d’une connaissance intime et directe du sujet, sont également marqués par les préjugés de son temps. Dans son cours pour l’ENA de 1955, il écrit par exemple qu’il lui « semble, à tort ou à raison, que dans les esprits musulmans l’idée totalitaire s’introduit plus facilement, car ils sont accoutumés à tout considérer dans une perspective unique, à nier les distinctions qui nous sont si familières entre le profane et le sacré ». Cette perspective quelque peu essentialiste et généralisante manque de nuance… Malgré cela, on peut concéder à Pierre Rondot une très grande connaissance des hommes et de leurs pratiques sociales, religieuses, politiques et culturelles.

Autant que sa connaissance des us et coutumes locaux, il transmet à son fils un réseau personnel et professionnel inestimable. Si passage de témoin il y a entre les deux hommes, il se situe entre 1956 et 1962, période clé pour les relations de la France avec le monde arabe, le Moyen-Orient en particulier. Sur un plan personnel, 1956 est une date importante pour Pierre Rondot : il cesse alors de jouer un rôle militaire actif après avoir accompagné la fin de la présence française en Tunisie.

Cette même année, Philippe Rondot vient de passer son bac à Tunis et doit intégrer la même classe préparatoire à Saint-Cyr que son père, la fameuse « Ginette », un établissement privé de Versailles. L’été est l’occasion de son premier voyage seul en Orient, même s’il a déjà vécu au Liban, où se sont connus et mariés ses parents. À 19 ans, il a l’occasion de rencontrer, sur recommandation de son père, de nombreux interlocuteurs qui pensent et agissent dans les cercles du pouvoir. Le contexte est tendu, marqué par un défi lancé aux anciennes puissances coloniales par le raïs égyptien, Gamal Abdel Nasser, héros du panarabisme, allié du FLN algérien et, à ce titre, considéré comme un « nouvel Hitler » par le gouvernement français de Guy Mollet : Nasser a décidé de nationaliser le canal de Suez, ce que ne peuvent accepter ni la France ni le Royaume-Uni, dont les ressortissants en sont les principaux actionnaires. L’expédition militaire franco-britannique se soldera par un fiasco humiliant, les troupes européennes étant contraintes par les nouveaux maîtres du monde, les États-Unis et l’URSS, à une piteuse retraite moins de deux mois après avoir débarqué.

De retour en France, Philippe Rondot intègre Saint-Cyr en 1958, alors que la guerre d’indépendance algérienne s’intensifie. Il apprend l’arabe et se forme à la guerre contre-révolutionnaire. Pour les élèves-officiers, l’Algérie est tout naturellement l’horizon. Celui qu’on leur offre et qu’ils se donnent. La persistance du rapport colonial au monde arabe transparaît clairement dans l’enseignement dispensé comme dans le nom même donné à sa promotion, la dernière à être envoyée combattre en Algérie. Le ministre des Armées, Pierre Guillaumat, qui a la tutelle sur l’école, impose le nom Bugeaud à la place de Bir Hakeim. Choix politique s’il en est puisque le maréchal Bugeaud est associé à la conquête de l’Algérie par la France dans les années 1830-1840, autant qu’aux crimes commis par ses troupes à cette occasion. Le symbole est donc fort, mais déplacé et anachronique à l’heure de la décolonisation ! L’arrivée des élèves-officiers en Algérie, en décembre 1960, a lieu à un moment où la France reprend le contrôle militaire du terrain, mais perd le combat politique sur la scène internationale et nationale. La première expérience de la guerre de Philippe Rondot est marquée par l’amertume. D’autant plus vive qu’il a été affecté, à sa demande, dans un commando de chasse composé essentiellement de combattants algériens, le plus souvent des militaires de carrière qui ont choisi la France. C’est aux côtés et sous les ordres d’officiers ou -sous-officiers maghrébins, dont le sergent-chef Guerroudj, son « maître de guerre », que le sous-lieutenant Rondot s’est battu. Son commandant, le lieutenant Meliani, est lui-même un fils de bachaga algérien passé par Saint-Cyr.

Ce qui distingue Pierre Rondot de la plupart des officiers, c’est l’intérêt scientifique qu’il porte aux populations qu’il rencontre.

À Paris, Pierre Rondot, promu général, fait valoir ses droits à la retraite. Quelques années plus tard, en 1967, il quitte également la direction du CHEAM, mais reste actif par ses enseignements, ses publications et sa participation à plusieurs associations. Il s’implique notamment dans les activités lyonnaises de l’association de solidarité franco-arabe (ASFA), un groupe fondé par des gaullistes de gauche. Parmi eux, on trouve Louis Terrenoire, son premier président, et Lucien Bitterlin, un ancien barbouze employé contre l’OAS à la fin de la guerre d’Algérie, qui déploie une grande activité au Moyen-Orient. Le but de l’association est de mieux faire connaître le monde arabe en France par différentes initiatives culturelles, mais également d’inciter à une plus grande prise en compte des intérêts des pays arabes par les décideurs français. Les Rondot père et fils se retrouvent pleinement dans ce projet. Ils s’inscrivent dans la réorientation gaulliste de 1967, critiquant de manière controversée l’attitude du gouvernement israélien après la guerre des Six Jours. La France, jusqu’ici son principal pourvoyeur, cesse de fournir des armes à Israël.

Alors que les années 1960 s’achèvent, Philippe Rondot intègre le SDECE, pour le compte duquel il passera deux années en Roumanie, de 1966 à 1968. Dans les années 1970, il en devient une des figures de proue, sous la responsabilité d’Alain de Marolles, qui a réorganisé le service action sur ordre d’Alexandre de Marenches. Rondot a avec eux une relation privilégiée. En mission au Levant, Rondot mesure l’ampleur des changements qui ont profondément bouleversé cette région depuis son dernier séjour, quinze ans plus tôt. Si les États et leurs services de renseignement, dont Pierre et Philippe connaissent de nombreux responsables, jouent toujours un rôle important, d’autres acteurs sont apparus. Des groupes terroristes, plus ou moins en lien avec les États qui les soutiennent, les abritent, les arment, ou les emploient de manière discrète, se sont inscrits dans le paysage. À partir de 1973, Philippe Rondot effectue plusieurs séjours au Liban, bientôt ensanglanté par une guerre civile (1975-1990). À Paris comme au Proche-Orient, il entretient des contacts étroits avec toutes les parties. Si la France penche clairement, depuis 1967, du côté des États arabes dans leur lutte contre Israël, elle ne peut pas tout dire et tout faire, ni officiellement parler avec tout le monde. C’est naturellement le rôle du SDECE de mener une diplomatie grise avec l’accord tacite du pouvoir politique.

En 1977, Philippe Rondot est ainsi chargé de négocier l’épineux dossier Abou Daoud. Ce Palestinien était l’un des organisateurs de la prise d’otages des Jeux olympiques de Munich en septembre 1972, qui a conduit à la mort de onze athlètes israéliens. Arrêté à Paris, il fait l’objet d’une demande d’extradition de l’Allemagne et -d’Israël. La France étant peu désireuse de livrer un Palestinien, Rondot organise son expulsion vers Alger, à la grande fureur d’Israël. Son rôle lui vaut, au sein du SDECE, des inimitiés qui vont sans doute lui coûter sa place : la même année, il est exclu du Service, au prétexte de justifications insuffisantes à une disparition de quelques jours alors qu’il était en poste à Bucarest en… 1967. Philippe Rondot incarnant, par son réseau et ses affinités avec le monde arabe, un courant favorable aux mouvements palestiniens, il s’est mis à dos les proches des États-Unis et de leur allié israélien.

Depuis le premier choc pétrolier de 1973, la France plaide pour la reconnaissance de la légitimité du combat des Palestiniens. Après le second de 1979, le rapprochement s’accentue avec leurs représentants. Le président Giscard d’Estaing a accepté que l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ait un représentant permanent à Paris et entretient des contacts avec Yasser Arafat, son chef historique. La France, depuis l’affaire de Suez et la fin de la guerre d’Algérie, a en effet tenté de renouer des liens avec les États arabes, fournisseurs de pétrole et acheteurs d’armements sophistiqués. Mais dans les années 1970, l’opinion publique française reste encore largement favorable à Israël, quand bien même elle évolue vis-à-vis du mouvement palestinien. Ce dernier est encore associé au terrorisme, qui fut son arme et le reste pour une mosaïque de groupes qui s’inscrivent dans le Front du refus et sont soutenus par l’Irak, la Syrie ou la Libye.

Après son éviction du SDECE, Philippe Rondot cultive ses liens avec le monde arabe et ajoute, comme son père avant lui, une corde universitaire à son arc. Il rédige une thèse de sociologie politique des relations internationales qui revient sur les projets de paix arabo-israéliens (1947-1978). Il publie plusieurs Que-sais-je ?, sur la Syrie, l’Irak et la Jordanie, intervient à la télévision comme consultant ou historien. Comme son père, il produit désormais un discours et des écrits sur le monde arabe, notamment dans le cadre de l’Institut français des relations internationales (IFRI) tout juste créé par Thierry de Montbrial. Spécialiste reconnu, il finit par intégrer le conseil d’analyse et de prévision du Quai d’Orsay, à la demande de Jean-Louis Gergorin. Parallèlement, il continue à œuvrer dans l’ombre pour renforcer les liens entre la France et le monde arabe. Après l’élection de François Mitterrand en 1981, il sert à plusieurs reprises d’intermédiaire entre l’Élysée et Saddam Hussein (qui a lancé une guerre contre l’Iran) ou Yasser Arafat. Il s’est lié d’amitié avec le responsable de la sécurité de l’OLP, Abou Iyad. Celui-ci, passé du terrorisme à la lutte politique, est une source de renseignement inestimable. La France soutient les prémisses du renoncement d’Arafat à la lutte armée – en mai 1989, en français et à Paris, il finira par déclarer « caduque » la charte de l’OLP qui excluait toute solution diplomatique pour résoudre le conflit israélo-palestinien – et s’implique beaucoup dans la région. Mitterrand, « ami d’Israël », est de plus en plus convaincu de la nécessité de soutenir l’OLP. D’après l’historien Jean-Pierre Filiu, « François Mitterrand est sans doute le président de la Ve République à avoir le plus engagé la France au Moyen-Orient, où il a déployé tous les moyens civils et militaires de la puissance et de l’influence ».

Philippe Rondot, par son réseau et ses affinités avec le monde arabe, incarne un courant favorable aux mouvements palestiniens.

Les années 1980 voient Philippe Rondot prendre une place importante dans le renseignement français, au sein de la DST puisque la nouvelle DGSE, qui a succédé au SDECE, ne souhaite pas le réintégrer. Outre son rôle à l’Élysée auprès du général Saulnier, chef d’état-major particulier du président Mitterrand, il devient conseiller à la DST sur le terrorisme moyen-oriental. Ce recrutement intervient dans un contexte marqué par les multiples attentats. Fort de son réseau, Philippe Rondot fournit à son nouveau service des renseignements précis sur les auteurs et les commanditaires des violences meurtrières, de celle de la rue des Rosiers – en 1982 – à celle de la rue de Rennes – en 1986. Chaque fois, il permet aux décideurs d’identifier les canaux de négociations, qu’il va lui-même mener dans la plus grande discrétion. Passant par la Syrie et l’Irak, il paie de sa personne pour rencontrer les moins recommandables des terroristes et cerner leurs motivations. La plus connue de ces négociations est celle qu’il mène à plusieurs reprises avec Abou Nidal. Entrant en contact avec lui grâce à l’image d’« ami des Arabes » de son père, il parvient à le convaincre de renoncer à frapper la France et réussit sans doute à infiltrer son groupe. À cette époque, il est accueilli à Damas ou au Liban par un respectueux « Mansour », le « victorieux », surnom lié à celui qu’avait reçu son père, « Abou Mansour ».

S’il ne parvient pas toujours à déjouer les attentats, il permet d’en limiter le nombre et de décrypter les messages qu’envoient les États qui les commanditent, singulièrement la Syrie. Avec le début des enlèvements au Liban, il est également envoyé négocier pour la libération des otages. Une activité non dénuée de risques : dans la plaine de la Beqaa, son véhicule saute sur une mine. Prêt à tout pour défendre les intérêts de son pays, il se distingue par ses exploits solitaires tout en restant loyal au politique, y compris lorsque celui-ci évolue dans ses choix, lâchant Saddam Hussein, pourtant soutenu dans sa guerre contre l’Iran (1980-88), lorsque l’Irak envahit le Koweït en 1990.

Les années 1990 voient l’ascension hiérarchique de Phillipe Rondot sans que son nouveau rôle de coordinateur le dispense des actions de terrain : en 1991, c’est en personne, assisté de son ancien camarade de Saint-Cyr, le général Quesnot, qu’il conduit l’exfiltration réussie du général libanais Michel Aoun. Cette promotion est favorisée par sa proximité avec Pierre Joxe, ami d’enfance devenu ministre de la Défense en janvier 1991, en pleine guerre du Golfe. Il s’implique dans la création de la Direction du renseignement militaire et dans celle du Commandement des opérations spéciales. En 1994, il a l’occasion de mettre fin à une longue traque, entamée deux décennies plus tôt par le SDECE d’Alexandre de Marenches et poursuivie par la DST depuis. Elle vise le terroriste le plus recherché du monde, Ilich Ramirez Sánchez dit Carlos, qui a échappé à plusieurs reprises aux services français. Carlos est finalement repéré à Khartoum par Rondot, à qui la CIA a transmis une information venue de Syrie. Il se rend au Soudan et négocie avec les autorités l’arrestation et le transport vers Paris du Vénézuélien. C’est le plus beau coup d’éclat de sa carrière, même s’il reste dans l’ombre, laissant Charles Pasqua cueillir les lauriers.

Devenu coordinateur du renseignement et des opérations spéciales auprès du ministre de la Défense en 1997, il occupe désormais une position centrale, ayant la confiance du président Chirac, comme de son ministre socialiste Alain Richard (1997-2002) en cette période de cohabitation. À ce titre, il est amené à poursuivre son action au Moyen-Orient, parvenant notamment à négocier la libération des otages retenus en Irak (Georges Malbrunot, Christian Chesnot puis Florence Aubenas). À partir du 11 septembre 2001, il participe activement à la traque de Ben Laden en Afghanistan et au Pakistan, sans succès. Après le terrorisme sponsorisé par les États des années 1980 et celui lié au contexte algérien, Rondot et la France doivent faire face au salafisme-djihadisme et à un terrorisme transnational plus difficile à cerner. Cette volonté éperdue de repérer Ben Laden a sans doute obscurci son jugement, au point de se laisser convaincre par des individus troubles, voire illuminés, de s’embarquer dans la triste affaire Clearstream qui vaudra à Philippe Rondot une fin de carrière peu conforme à son goût pour le secret… ...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !