J’avais eu un coup de foudre immédiat pour cet appartement, au dernier étage d’un petit immeuble parisien. Il était situé dans une ruelle étroite et pavée. Le quartier avait le charme d’un autre siècle. Tout y était minuscule et attendrissant : les tuiles rousses sur les toits, les gouttières ciselées, les fenêtres et leurs volets uniformément blancs. On aurait dit l’Italie. C’était un quartier exclusivement résidentiel, sans boutiques ni touristes. Seuls une pharmacie, un encadreur, un kiosque à journaux et une boulangerie se trouvaient au bout de la rue. En y venant la première fois, avec l’agent immobilier, j’eus l’impression d’arriver dans un village. Il m’assura que j’allais m’y plaire : une fois installés ici, les gens ne bougeaient plus, ils tombaient amoureux du coin. « D’ailleurs, les voisins sont tous charmants », ajouta-t-il.

L’appartement lui-même était un rêve : une petite surface, mais accrochée au ciel. Les quatre fenêtres étaient orientées plein sud. Moins élevé que le nôtre, l’immeuble d’en face, n’obstruait pas tout à fait la vue, offrant même le charmant spectacle de pigeons et de tourterelles se dandinant sur son toit. « La nuit, insista l’agent, on voit bien les étoiles, ce qui est rare à Paris. » Je trouvais l’argument commercial un peu osé, mais l’homme avait sans doute deviné ma nature poétique. Pour moi, les étoiles étaient, à coup sûr, une valeur ajoutée.

Le plan de l’appartement était simple. Une grande pièce faisait office à la fois de salon, de salle à manger et de cuisine ouverte. Une seconde, à gauche, servait de chambre. Derrière se trouvait la salle de bain. Partout, une grande hauteur sous plafond rendait l’espace un peu plus vaste. « Le soleil se lève à la première fenêtre, dit l’agent, il vient à la seconde vers dix heures, à la troisième vers treize heures et se couche à la quatrième. » Tout cela me parut merveilleux. L’endroit était baigné de lumière. Je verrais les levers et les couchers de soleil sans avoir à bouger de chez moi. C’était exactement ce qu’il me fallait. Je voulus signer, sans attendre.

Quelques semaines plus tard, je me trouvais dans mon nouvel appartement, cernée par les habituels cartons. Éprouvée par ma récente séparation, cet emménagement, j’en avais la conviction, allait m’offrir l’occasion d’un nouveau départ. Même si ma rupture, après dix ans de vie commune, avait laissé en moi un grand vide, cet appartement et ce quartier allaient le combler, me dis-je, optimiste et enthousiaste. Déballant mes affaires, je remarquai le voisin d’en face. La ruelle était si étroite que je voyais distinctement son intérieur. Il devait avoir mon âge. Je lui fis un signe de la main, il me sourit en retour, ouvrant sa fenêtre. Je le saluai gaiement : « Bonjour, je viens d’emménager ! On va être voisins, je crois ! » Laconique, sa réponse – « Enchanté ! » – était adoucie par un sourire chaleureux. Soucieuse de ne pas l’importuner, je refermai mes fenêtres et continuai à défaire mes cartons.

Ce sourire ne m’avait pas laissée de marbre. Était-ce dû à ma peine de cœur récente ? Au vide émotionnel que je traversais ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c’est qu’à partir de ce moment-là, ce ne fut plus les levers et les couchers de soleil que j’observais à travers mes quatre fenêtres mais bien les levers et les couchers de mon voisin d’en face. La nuit, quand nous avions tous deux nos lumières allumées, je voyais chaque détail de sa décoration, ses bougies, ses livres, sa cuisine, ses boîtes de conserve, son fauteuil, son bureau… Comme son appartement n’était pas bien large, rien ne pouvait échapper à mon regard inquisiteur. Je voyais tout, de la porte d’entrée à la salle de bain, de la cuisine à la chambre. La rue étant étroite, je voyais cela avec une précision si saisissante que je pouvais distinguer jusqu’aux titres des livres qu’il lisait. Dès qu’apparaissait un nouvel objet, je le remarquais. Par exemple, un jour, je notais qu’il avait fait l’acquisition d’un nouveau set de table.

Curieusement, je me passionnais pour ces événements minuscules.

Au début, j’essayais de me maîtriser, de regarder ailleurs. La tâche n’était pas aisée : mes quatre fenêtres donnaient directement sur les siennes ! La journée, encore, des reflets m’empêchaient de distinguer son intérieur, mais la nuit, il n’y avait aucun moyen de ne pas voir chez lui ! Ses fenêtres étaient devant moi, aussi brillantes et lumineuses qu’un écran de télévision. Ne pas laisser mon regard dériver vers l’intimité de mon vis-à-vis était une lutte quotidienne, un effort de tous les instants. Le mouvement naturel de mes yeux m’entraînait irrésistiblement vers ces écrans lumineux où se jouait la vie de mon voisin. Au fond, je trouvais cette curiosité humaine et même saine. Quel esprit normalement constitué n’aurait pas regardé en face ? Il fallait être totalement dépourvu de curiosité, de vie même, pour rester les yeux rivés sur son propre intérieur, sans regarder à travers les vitres. Tout le monde regarde à travers ses vitres. Seulement, les miennes donnaient toutes sur celles de ce voisin.

Les mois passèrent ainsi. Je me familiarisais avec le quartier. Je copinais avec le vendeur de journaux et la pharmacienne. Mon chagrin d’amour s’estompait à mesure que les jours avançaient. Cette vie de village, ces tuiles rousses, ces pavés et ce ciel étoilé me faisaient beaucoup de bien. J’appréciais la douceur d’habiter cet appartement dont je savourais toujours plus le charme persistant. La seule chose qui me posait problème, évidemment, était ce vis-à-vis qui devenait de plus en plus intime. À force d’observer les agissements de mon voisin, j’avais réuni nombre d’informations qui me permettaient de dessiner son existence d’une manière un peu trop précise.

Il s’appelait Jean. Il était architecte dans une petite boîte. Ses amis venaient tous les week-ends chez lui, « pour l’apéro du samedi soir ». Apéro qui se transformait en fête. Tous les samedis, c’était la même chose : les trois meilleurs amis de Jean arrivaient – trois garçons de son âge, plutôt beaux, grands, à l’aise. Ils parlaient fort, ils buvaient du vin en écoutant une musique d’ambiance. Ils grignotaient des pizzas, des tomates cerises, des carottes découpées par les soins de Jean, des chips. Vers 22 heures, une autre bande les rejoignait : trois autres garçons et trois filles. Le volume de la musique augmentait, de nouvelles bouteilles se vidaient, les rires se faisaient plus forts et plus gras. Puis, vers minuit, une dizaine d’autres invités arrivaient et, d’un coup, la soirée se transformait en fête. La musique était alors à son maximum.

J’observais tout cela depuis mon canapé, où je passais la plupart de mes samedis soirs, comme devant un film. Mes amis étaient tous en couple, rangés, certains avec des enfants en bas âge, ils ne sortaient plus autant qu’auparavant. Je vivais donc des week-ends festifs par procuration, en écoutant les discussions de Jean et de ses amis. Ils faisaient souvent des blagues auxquelles je riais, ils avaient des conversations politiques, des points de vue que je partageais, d’autres que je contestais. Certains propos m’énervaient, je me mettais en rogne, d’autres m’éclairaient, j’apprenais des choses. Dans ma salle de bain, je me brossais les dents en dansant sur leur musique. Puis, je me couchais, avec l’impression d’avoir passé une excellente soirée, en bonne compagnie. Cela était si naturel et pernicieux, que j’en vins un jour à répondre à une amie qui me proposait d’aller au cinéma un samedi soir : « Je ne peux pas, j’ai une soirée. » J’avais répondu cela très naturellement, sans même m’interroger. J’étais convaincue que j’avais une soirée. Dans les faits, j’en avais une : Jean et ses amis allaient se réunir, blaguer, parler politique, écumer quelques ragots et danser. Il n’était pas question de rater ça.

J’avais également suivi leurs histoires : Katia avait largué Paul pour sortir avec Abel. Paul était donc fâché avec Abel, mais Jean continuait à inviter Abel, arguant que, si Katia et Paul ne s’entendaient plus, il n’y était pour rien. Finalement, Paul avait demandé à Jean d’inviter Rim, qui lui plaisait… Bref, je connaissais les prénoms et les tourments de chacun. Chaque samedi soir, j’avais hâte d’écouter la suite. Je me plantais là comme on s’affale devant une série télévisée, et j’écoutais, traversée par mille sentiments et émotions. Quand je répondis à mon amie : « Je ne peux pas ce soir, j’ai une soirée », je disais vrai.

Tous les dimanches, Jean nettoyait le bazar de la veille. Il passait l’aspirateur, rassemblait les cadavres de bouteilles, astiquait la table et la cuisine à l’éponge. J’étais si impliquée dans ses soirées, que j’avais régulièrement l’intention de lui demander s’il avait besoin d’aide. Un jour, je le fis. Il avait toujours les fenêtres ouvertes le dimanche, aérant son appartement pour en chasser les odeurs de cigarettes. J’ouvris les miennes et, tandis que je le voyais frotter avec acharnement une tache, je lui demandai : « Vous avez besoin d’un coup de main ? » Il parut étonné. Il fit de nouveau son petit sourire et répondit, toujours laconique : « Pardon pour le bruit, hier. » Je lui précisai que cela ne me dérangeait pas du tout, et réitérais ma proposition : « Vous avez besoin d’un coup de main ? » Quand il comprit que ce n’était pas ironique, mais sérieux, Jean se redressa, troublé. « Euh, non… Non. » dit-il, l’air de se demander comment j’aurais fait, s’il m’avait dit « oui ». C’est simple : je serais descendue de mon immeuble, j’aurais traversé la rue et je l’aurais aidé à nettoyer. Cette possibilité, qui semblait lui paraître extraordinaire, je la trouvais, moi, très banale. Après tout, nous étions voisins, quoi de plus naturel ? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes civilisés ! Pourquoi les immeubles nous retiendraient-ils à l’écart les uns des autres, comme les cellules d’une prison ? Il fallait briser ces murs.

Briser ces murs devint vite une obsession. Le « Euh non… Non. » de Jean déclencha en moi un élan irrépressible. J’avais envie qu’il me dise « Euh oui… Oui ! » Il fallait absolument que je devienne amie avec Jean, que je sois invitée à ses fêtes et que je puisse nettoyer, le dimanche, les salissures du samedi. J’élaborais une stratégie. Ce n’était pas difficile : puisque je connaissais les livres qu’il aimait lire, les légumes qu’il aimait acheter, les bougies dont il appréciait la senteur, la couleur de ses sets de table, la marque de ses boîtes de conserve, j’entrepris de le croiser dans les magasins où il allait et de feindre un goût commun entre lui et moi.

Les semaines qui suivirent, dès que je voyais Jean sortir avec son caddie, je me précipitais au supermarché du coin. Inévitablement, nous tombions nez à nez. Je lui disais combien j’aimais, moi aussi, ces carottes-ci, ces tomates-là. À la librairie, je lui parlais de ma passion pour Hemingway dont j’avais vu l’œuvre complète dans sa bibliothèque. Je le croisais dans la parfumerie. Pour être honnête, je crois que Jean vit très vite clair dans mon jeu. Il maintint cependant une posture digne, avec le même laconisme et le même sourire – lequel devenait, toutefois, un peu moins chaleureux chaque fois.

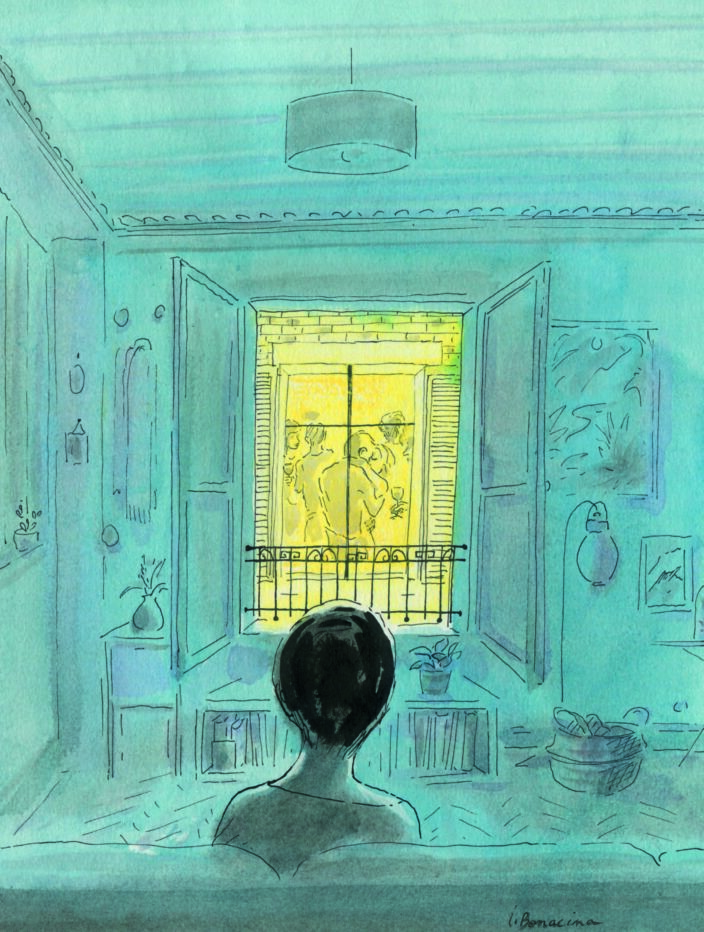

Les choses dérapèrent quand Jean tomba amoureux. Un soir, une belle jeune femme entra chez lui. Ils s’embrassèrent. Je les voyais, transis, collés l’un à l’autre, dans les premiers émois de l’amour naissant. J’eus un sentiment de jalousie, difficile à réfréner. J’avais mis des mois à me remettre de ma rupture, je n’avais pas besoin de voir l’amour éclore en face de ma fenêtre. Tout ce qui me rappelait ce sentiment me débectait. D’ailleurs, je trouvais Jean indélicat de m’exposer ainsi son bonheur. Il aurait dû comprendre que sa voisine était en deuil d’une histoire de dix ans. Avec toutes les informations que j’avais glanées sur son compte, n’allez pas me faire croire qu’il ne savait rien de moi ! J’eus donc du ressentiment contre Jean. Je trouvais son indélicatesse grossière et égoïste. D’autre part, et je dois bien l’admettre ici, j’étais aussi jalouse de cette femme qui venait soudain dans la vie de Jean, sans difficulté. La voilà qui passait le pas de sa porte allègrement, hop, elle déposait son manteau sur le fauteuil, elle se dénudait, elle entrait dans la salle de bain, allait et venait dans toutes les pièces. Bientôt, elle aurait le double de ses clés ! Je frémissais en songeant qu’elle nettoierait, forcément, l’appartement le dimanche, aux côtés de Jean. Elle ramasserait les bouteilles, elle astiquerait le plan de travail. Et le samedi, n’en parlons pas, elle brillerait à son bras. Cette idée me rendit dingue. Je m’étais donnée tant de mal à multiplier les hasards et les coïncidences, traînant dans les supermarchés, les parfumeries, les librairies… Tout ça pour rien ! Tout ça pour que Jean bégaie : « Euh non… Non. » Alors que cette femme n’avait eu qu’à paraître, à se pointer comme une fleur pour que Jean lui dise immédiatement : « Euh oui… Oui ! »

La jalousie frappait ma poitrine comme grandes les vagues, en Bretagne, cognent les falaises lors des marées d’équinoxe. Avec cette femme, Jean n’était pas laconique, il n’avait pas de petits sourires à peine charmants. Avec elle, il était loquace, bavard, se laissait aller à de grands éclats de rire. L’injustice de cette situation m’empêchait de dormir. Mon ventre était noué, je ne mangeais plus. Je les voyais, le soir, à travers la vitre, se câliner sur leur canapé. Le matin, ils mangeaient des tartines de miel et de beurre. Ils s’embrassaient toute la journée, et j’en étais malade.

Mes amis s’enquirent de ma santé. Ils s’inquiétaient pour moi et ne comprenaient pas la cause de mon chagrin. « Ton ex te manque encore ? » demandaient-ils. Mais non, l’ex était loin de mon esprit, c’était Jean, oui, Jean, qui était la cause de tous mes maux. Je leur dis que j’avais rencontré quelqu’un, avec qui je vivais plus ou moins, depuis des mois, avec qui j’avais une intimité quotidienne, et que cet homme était tombé amoureux d’une autre. Mes amis compatirent : « la pauvre, elle n’a pas de chance, elle enchaîne les déceptions », entendis-je autour de moi. Comment leur dire que c’était simplement le voisin d’en face ? Pourtant, j’avais réellement vécu avec Jean. Je le voyais même aller dans sa salle de bain, nu. J’étais là lorsqu’il se levait le matin, les cheveux ébouriffés, sur son lit. C’était comme si je dormais avec lui !

Mon malheur était tel que je décidais d’acheter des rideaux. Je ne voulais plus être le témoin des ébats amoureux de Jean, de sa complicité avec cette femme. Le cœur en peine, je me rendis dans une boutique et commandai des rideaux lourds et opaques. Une semaine plus tard, mes fenêtres étaient blindées. Je ne voyais plus le ciel, ni les étoiles, ni les pigeons et les tourterelles sur les tuiles rousses. Qu’à cela ne tienne. Je ne voyais plus Jean et son amoureuse, et cela me soulageait grandement.

De nouveaux mois passèrent dans le silence et le renoncement. J’avais l’impression de vivre comme une nonne, recluse derrière mes rideaux. J’avais fait un vœu, semblable à celui des sœurs. Non, je ne regarderai plus mon voisin, ni le soleil qui se lève, ni le soleil qui se couche, ni les oiseaux, ni les nuages. C’était une véritable ascèse. J’eus l’impression d’être punie : sans doute avais-je dépassé les bornes dans cet espionnage. Ces jours sans lumière et sans Jean furent l’occasion de renouer avec mes amis. J’acceptais de nouveau les sorties au cinéma le samedi soir, les verres en terrasse et me mis même à organiser des apéros chez moi. Quand on me demandait pourquoi je n’ouvrais jamais les rideaux, je répondais que le voisin était très oppressant, qu’il m’épiait constamment et que cela me mettait mal à l’aise. « Vous comprenez, je ne peux plus aller aux toilettes la nuit sans enfiler une robe de chambre, ni sortir de la salle de bain sans serviette. Il m’observe ! » Cette remarque suffisait à déclencher un murmure approbateur. « Tu as raison, n’ouvre pas ! Garde les rideaux bien fermés. Ces mecs sont insupportables ! » s’exclamaient mes amis.

Tandis que le bruit augmentait de mon côté, avec les apéritifs et les soirées que j’organisais, il allait décrescendo chez Jean. Ce dernier ne faisait plus de fêtes avec ses amis, puisqu’il passait ses soirées à regarder des films avec sa copine. Je n’entendais plus les rires gras, les blagues salaces, la musique disco. Au bout de plusieurs mois, ma jalousie s’était estompée. Le temps tout-puissant m’avait, j’en avais la certitude, libérée de ce sentiment funeste, remplacé par ma joie d’être avec mes amis. J’ouvris donc les rideaux. D’abord prudemment, seulement la journée. Puis, comme je ne voyais plus la copine de Jean en face, je les ouvris aussi la nuit. J’eus alors l’impression de reprendre une série à la saison 5, après l’avoir interrompue et raté toute la saison 4.

Voici ce qui se passait chez Jean : sa copine ne venait pas, il traînait en pyjama toute la journée, son appartement était plus sale que jamais. Je compris qu’elle l’avait quitté. Ses cheveux étaient ébouriffés, il avait des cernes sous les yeux, il ouvrait les fenêtres pour fumer cigarette sur cigarette. Je fus prise de pitié pour lui.

Plusieurs jours passèrent ainsi. Jean se laissait complètement aller. Il ne quittait même plus son appartement, et je me mis à craindre que son cabinet d’architecture le congédie. Il fallait réagir ! Il fallait sauver Jean ! Je me rendis dans la librairie et lui achetais un ouvrage sur Hemingway. Je descendis ensuite à la parfumerie qui vendait ses bougies préférées. Sur le chemin, je passais au supermarché lui acheter ses raviolis favoris. Rentrée dans notre ruelle étroite, mes emplettes sous le bras, je posai les sacs au pied de l’immeuble de Jean. Je montai ensuite chez moi, où je vis Jean, à sa fenêtre, toujours en train de fumer. J’ouvris la mienne et lui dis, doucement : « Bonjour. Je me suis permis d’acheter quelques petites choses pour vous. N’ayez pas peur, j’ai mis les sacs au pied de votre immeuble. » Il parut étonné mais ne dit rien. Il referma la fenêtre. J’attendis un instant, un peu déçue, puis je le vis, en bas de l’immeuble, ouvrir la porte cochère. Il attrapa les sacs et me lança un regard surpris. Quand il découvrit ce qu’il y avait à l’intérieur, il me sourit. Ce sourire illumina son visage défait. Je souris à mon tour. Il ferma la porte et remonta dans son appartement. À la fenêtre, il me dit : « Merci beaucoup. C’est très gentil. » Je me penchai à mon tour : « Au fait, ma proposition tient toujours. C’est tellement sale, chez vous. Si vous avez besoin d’un coup de main… » Jean se retourna, lança un regard sur l’océan de déchets qui traînait dans son salon. Il parut désemparé. Ses yeux dans les miens, il bégaya : « Euh, oui… Oui, avec plaisir. »...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !