L’air était saturé de pollens en suspension, et seul le bourdonnement d’un gros coléoptère venait parasiter le doux bruissement du vent dans les ramages de la rangée de bouleaux, le long de ce qui fut, naguère, il y a bien longtemps, un chemin, peut-être une route.

Les yeux d’Abel avaient enfin réussi à s’acclimater à la brillance et à la luminosité puissante du soleil, celles de ce soleil de printemps, haut dans le ciel mais encore doux sur la peau, dont les rayons dessinent les contours du paysage et soulignent ses couleurs, sans encore les écraser et les blanchir sous le fardeau effroyable de sa chaleur.

Il était ridiculement couvert pour la saison. Son sweat-shirt noir, son sous-pull de la même couleur et le maillot qu’il portait en-dessous lui tenaient bien trop chaud. Abel sentait des gouttes de sueur se former entre ses omoplates et dégouliner le long de sa colonne vertébrale. Cela faisait à peine dix minutes qu’il avait quitté l’entrepôt et il était déjà en nage, assoiffé, la gorge sèche et la langue épaisse alors que la chaleur extérieure n’était pas si intense. Difficile de l’estimer, pour lui qui ne connaissait que l’atmosphère contrôlée, toujours égale, légèrement humidifiée, à une température constante de 18 degrés.

Mais Abel était bien trop absorbé par ce paysage, qui se déployait devant lui sans limites, sans obstacles, sans murs, sans interruptions, sans barrières. Par ces arbres au tronc blanc strié de noir et au feuillage vert tendre, par ces autres arbres au tronc plus foncé, dont les feuilles avaient une multiplicité de formes géométriques, régulières, harmonieuses, par ces étendues d’herbes folles, de grandes tiges si fines qui ondulaient au gré du vent, par cette immensité bleue si nette, si claire partout au-dessus de lui, par cet espace qui n’en finissait jamais de s’ouvrir, d’évoluer, de se transformer. Par ces tâches de couleur, disséminées tout autour, le rouge éclatant de ces fleurs des champs, le blanc immaculé de plantes grimpantes qui diffusaient une odeur capiteuse, le jaune de ces minuscules boutons au ras du sol, et encore du rose, de l’orange, du violet dans une palette aussi riche qu’inépuisable. Par cette légère brise qui amenait avec elle des fragrances d’herbe humide, de fleurs et peut-être, tout au fond, de subtiles notes de terre meuble et qui, en glissant sur le haut de sa nuque, à travers ses cheveux mouillés de sueur, le rafraîchissait instantanément.

Bien sûr, Abel connaissait tout cela. Il pouvait le nommer. On le lui avait enseigné.

Mais ce qui n’étaient que des mots, des concepts, des images devenait des volumes, des sensations, des odeurs.

Abel était pris de vertiges. Son nez, sa bouche étaient assaillis de stimuli inédits, presque indescriptibles. Comment rendre compte de ces fragrances multiples, entêtantes, inévitables. Il y avait des notes de moisi, de décomposé, mêlées à d’autres incroyablement fraîches et vives. Il y avait bien sûr, au loin, des touches de parfum, à la fois plus nettes et pourtant diffuses. Quelque chose d’âcre, d’irritant qui lui chatouillait le fond de la gorge et finissait par emplir sa bouche. Ce n’est pas tant qu’il goûtait ce qu’il sentait, mais il y avait là un continuum qui lui donnait envie de porter à sa bouche ces herbes, ces fleurs, ces feuilles et ces fruits. Pour le nez et les papilles d’Abel, qui n’étaient éduquées qu’à des fragrances et des saveurs sélectionnées, précises, cet amalgame chaotique, généreux, désordonné et pléthorique était aussi puissant qu’une drogue et saturait son cerveau, éduqué à la parcimonie, d’une explosion de sensations et de perceptions qui dépassaient le plus fou des spectacles qu’il avait pu s’imaginer.

Il avait eu les images, bien sûr. Mais personne ne l’avait prévenu du reste. De tout le reste. De l’amplitude de l’interface que son corps allait exercer avec ce monde extérieur nouveau, riche, abandonné, généreux, sauvage…

Mais le temps d’Abel était compté.

Un peu plus de dix minutes maintenant, peut-être quinze, qu’il était sorti. Il ne lui en restait guère plus de trente.

Trente minutes alors qu’il aurait aimé avoir une vie entière.

Une vie entière à explorer, à découvrir, à retrouver l’usage de ses sens, à sentir, à goûter, à toucher, à embrasser et aimer ce monde infini qui était juste là, à sa portée, depuis le début de sa vie, juste là derrière les portes de l’entrepôt.

C’était une chose de connaître ce monde à travers des écrans, et une toute autre d’en faire l’expérience sensible.

Mais il ne servait à rien de ressasser, il fallait profiter. Jusqu’au dernier instant.

Abel avançait au jugé, droit devant lui. Il suivait cet alignement de bouleaux sans avoir la moindre idée d’où cela l’amènerait. Il faisait au plus simple, au plus évident.

Et puis il n’avait pas à s’inquiéter. S’ils avaient voulu partir à sa recherche, ils seraient déjà à ses trousses, et ils l’auraient certainement retrouvé.

À quoi bon le poursuivre ? Cela n’avait plus aucun intérêt pour eux.

Et c’est bien là-dessus qu’Abel avait parié lorsqu’il avait élaboré son projet.

Commencer par se débarrasser de ces oripeaux du passé. De cette gangue artificielle qui l’étouffait.

Il empoigne le tissu synthétique à pleines mains, dans son dos, entre les omoplates. Le sweat-shirt est trempé, il a tellement chaud avec toutes ces couches qui n’ont jamais été pensées pour l’extérieur. Il se penche en avant, fait passer le sweat-shirt sur sa tête, le sous-pull vient à moitié avec, il s’empêtre, trébuche, n’arrive pas à sortir son visage de l’amoncellement de vêtements, commence à avoir le souffle court, il tire tant qu’il le peut mais il n’arrive pas à se dégager, emprisonné dans ces couches obscures il ne voit plus rien que de vagues points flous de lumière plus claire, il étouffe, il tire de plus belle, un craquement, il insiste, tire plus fort, une portion d’air, un déchirement, il veut respirer, il veut se débarrasser à jamais de cet uniforme qui lui rappelle à chaque seconde sa péremption, il tire encore, le tissu cède, il crie, il hurle toute toute sa colère, il ne veut plus de ces peaux, il ne veut plus de ce passé, il veut vivre, il veut vivre jusqu’au bout, le tissu synthétique cède, Abel l’arrache de son corps, le sweat-shirt, le sous-pull, le maillot de corps, tout vient en même temps, il retrouve l’air libre dans un ultime cri de rage, des lambeaux de tissus sur les avant-bras, le visage libre, en nage, le torse en sueur, son torse blanc, si blanc, recouvert d’un léger duvet sombre entre les pectoraux, une odeur puissante, masculine, animale, l’odeur de son corps enfin libre, enfin exposé aux rayons du soleil, son torse qui sent pour la première fois la caresse du vent, son cœur qui bat à tout rompre, Abel est épuisé, essoufflé, éreinté, il sent son rythme cardiaque jusque dans ses tempes, jusque derrière ses yeux, il sent que son cœur pourrait le lâcher, là, tout de suite, trop vite, trop tôt, mais il sent surtout la morsure du soleil sur sa peau, il sent les courants d’air sous ses aisselles, le léger souffle du vent tout le long de son dos, ce vent qui le rafraîchit, qui assèche sa sueur.

Il sent pour la première fois son corps vivre.

Au-delà de la rangée de bouleaux, l’air était plus frais et le semblant de chemin s’interrompait. Une structure inachevée, couverte de fougères et de mousse, surplombait un cours d’eau. Des fragments de métal rouillé dépassaient ça et là de ce qui, autrefois, devait enjamber cet obstacle. Abel commençait à sentir l’épuisement le gagner. Il regarda autour de lui, en contrebas, en faisant écran au soleil avec la paume de sa main. Juste là, à quelques mètres, la rivière formait une sorte de bulle qui mordait sur l’herbe, un espace circulaire, recouvert de lentilles d’eau et de plantes aquatiques. Le murmure de l’eau vive roulant sur les grosses pierres lisses, le clapotis de cette minuscule piscine naturelle, entourée de roseaux et d’herbes hautes, la fraîcheur qui émanait de cet espace : Abel n’hésita pas un instant. Un oiseau blanc, au cou sinusoïdal, muni d’un long bec et d’interminables pattes sombres, s’immobilisa aux premiers pas d’Abel dans sa direction. Il déploya dans un geste lent ses imposantes ailes, et d’un mouvement lourd, puissant, prit son envol.

Abel suivit du regard le parcours de l’oiseau, et descendit jusqu’à la piscine naturelle.

Il sentait le rythme de son cœur ralentir. À vrai dire, il n’avait aucune idée de comment cela allait se finir. Comment il allait finir. La rumeur, ou plutôt la légende, disait que ça s’arrêtait, tout simplement. Mais elle ne racontait pas comment ça s’arrêtait.

Aux abords de la rivière, les pieds d’Abel commencèrent à s’enfoncer dans la terre détrempée, laissant échapper à chaque pas des nuées de petits insectes aquatiques. Il sentit l’eau gorger ses chaussures, s’infiltrer dans ses chaussettes, détremper le bas de son pantalon. À quoi bon conserver ces haillons ? Plus rien d’autre n’avait de sens que ce ressenti, cette déflagration sensorielle, l’instant immédiat, chaque seconde égrenée, le présent absolu.

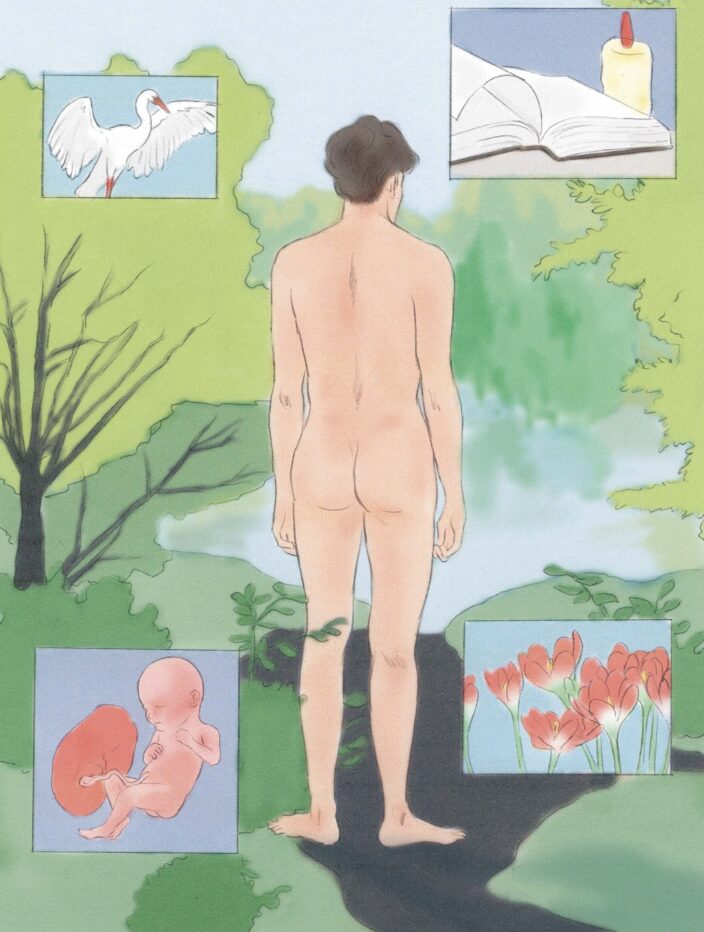

Abel s’assit au sol, retira ses chaussures, l’une après l’autre, découvrit ses pieds, blancs comme le reste de son corps. Puis, allongé sur le dos, il dégrafa son pantalon et se mit entièrement nu. Il sentait déjà contre sa peau la douceur des mousses et de l’herbe gorgée d’eau, la froideur de cette eau s’insinuer dans chaque recoin, chaque millimètre de son épiderme. Il n’avait jamais pris de douche que chaude, à température constante, il n’avait jamais senti la morsure de l’eau froide contre sa peau déjà légèrement rougissante, cette peau qui n’avait jamais été mise à l’épreuve des rayons du soleil, qu’il n’avait jamais considéré comme un organe sensoriel, qui n’avait été toute sa vie qu’une ennuyeuse surface plane servant à délimiter l’intérieur de l’extérieur. Mais maintenant que l’extérieur avait pris une toute autre dimension, qu’il se révélait être autrement plus riche, plus divers, plus merveilleux et éblouissant que les murs gris et mornes de l’entrepôt, Abel découvrait que son corps, que la peau de son corps était un organe inédit, une incroyable source de sensations, de perceptions fines, de jouissance.

Abel resta là, allongé, goûtant chaque instant, chaque seconde, ces secondes qui filaient irrémédiablement, définitivement, mais qui comptaient plus que toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois.

Toutes les années.

Les trente dernières années, ses trente uniques années. Qui arrivaient à leur terme.

Ici.

Dehors.

Pour la première et dernière fois.

Combien lui restait-il de temps ? Peut-être une dizaine de minutes, tout au plus.

Est-ce que l’horloge génétique était aussi précise qu’une horloge atomique ? Allait-il s’éteindre à la seconde de son anniversaire ? Quelques secondes après ? Peut-être quelques minutes ?

Ou, au contraire, allait-il être amputé de ses derniers instants de vie ? Abel n’en savait rien.

Parce qu’il n’en avait jamais vu un autre s’éteindre.

On les amenait dans la pièce d’extinction, on leur apportait leur dernier repas. Un véritable repas. Préparé.

La légende racontait qu’il y avait dans la pièce une personne, une femme, une Lilith qui lisait des mots anciens, des mots de paix et de lumière. Des mots de douceur et d’apaisement.

Et puis c’était fini.

Le corps retournait à la terre qui produisait les plantes qui devenaient les aliments qui nourrissaient les corps qui retournaient à la terre.

Le cycle éternel, l’équilibre parfait. Ainsi le voulut Adam.

Mais Abel ne voulait pas de la fin qu’Adam avait imaginée pour lui et pour les siens. Alors Abel avait tout risqué. Risqué d’être détruit, d’être broyé avant la fin de son existence de servitude. Il avait risqué la plus grande des souffrances, la plus grande des tortures.

Pour être ici.

Dehors.

Nu, allongé dans l’herbe mouillée. Pour vivre ses dernières minutes, libre.

Abel se rassit, les jambes en tailleur. La plante de ses pieds était légèrement fripée. Il laissa son regard vagabonder à la surface de la rivière, hypnotisé par les milliers de scintillements qui illuminaient la fine pellicule d’eau courant à la surface des plus gros des rochers, à quelques mètres devant lui. Il n’y avait pas que ce paysage, cet extérieur qui était nouveau pour lui.

Il y avait cette incroyable sérénité. Cette langueur contemplative. Le sentiment d’avoir fait le juste choix. D’être ici au bon endroit, au bon moment. Peut-être même une légère euphorie. L’euphorie.

Abel connaissait ce mot. Il connaissait les lettres qui le composaient. Mais il ne s’était jamais interrogé sur le sens qu’il portait.

C’était donc cela. L’euphorie.

Abel laissait évoluer en lui ces tonalités inconnues, il se laissait dériver en contemplant ces panoramas intérieurs, il se laissait flotter comme ces feuilles arrachées à leur arbre, comme ces fragments de branche morte, comme ces débris qui défilaient devant ses yeux au gré du courant.

S’il y a bien un aspect qu’il n’avait pas anticipé, c’est que ses derniers instants d’existence consciente soient joyeux. Teintés d’une tristesse, d’une mélancolie profonde de ne pas avoir droit à une prolongation, voire à une nouvelle session de trente ans d’existence, pour explorer ce monde oublié et merveilleux.

Mais Abel était heureux. Peut-être pas heureux, mais serein. Euphorique, précisément.

Un peu plus à chaque seconde qui passait.

Il se releva et avança, lentement, vers la rivière. Pas après pas.

Son rythme cardiaque battait tranquillement la mesure. Un pas.

Un battement.

Un pas.

Un battement.

L’eau froide autour de ses pieds fit monter un frisson tout le long de sa colonne vertébrale, jusqu’à sa nuque.

Tous les poils de son corps, de ses jambes, sur ses bras, se dressèrent.

C’était un frisson délicieux. Le gradient de température, entre la douce chaleur du soleil sur sa peau et la fraîcheur vive de la rivière sur ses chevilles, écartelait son corps dans un merveilleux supplice, dont Abel goûtait toutes les nuances.

Pas après pas.

Il entrait dans l’eau, il s’immergeait peu à peu, il retournait pour la première et la dernière fois dans cette eau matricielle de laquelle il était sorti, tel qu’il était aujourd’hui, il y a trente ans exactement. Mais à ce liquide amniotique visqueux, artificiel, tiède, qui avait infiltré jusqu’à ses poumons, se substituait une eau vive, riante, tumultueuse, glacée. Il était né au monde depuis le liquide confiné et stagnant de la cuve de clonage. Il en partirait dans les eaux libres et chaotiques de cette rivière dont il ne connaissait pas le nom.

Les couleurs devenaient plus vives à mesure qu’il avançait dans la rivière. Plus vives, plus nettes.

Plus chaudes.

Abel s’interrompit lorsque son pénis entra en contact avec l’eau froide. Un nouveau frisson le parcourut, de haut en bas et de bas en haut. Mais c’était un frisson distinct.

Un frisson unique.

Sa bouche s’emplit en un instant de salive.

Il posa sa main droite sur son épaule gauche.

Le contact de sa peau sur sa peau était étrangement plaisant. Une onde de chaleur partait de la paume de sa main pour se propager alentour. Il porta la main à sa nuque. Au contact de ses cheveux, humides de transpiration. Son odeur animale, cette odeur âcre qui l’avait envahi lorsqu’il avait déchiré ses habits… cette odeur lui devenait agréable. Plus qu’agréable. Envoûtante. Il pencha la tête pour la respirer, juste là, sous son aisselle. De la pulpe des doigts, il massait les petits cheveux qui faisaient la jonction entre son cou et son crâne. Il se sentait traversé par des vagues de plaisir, qui pulsaient depuis son aine jusqu’aux extrémités de son corps. Ses pieds, qui ne ressentaient déjà plus le froid de la rivière. Ses mains, dont les paumes étaient soudain devenues moites. Sa tête, bien sûr, qui avait plus chaud que l’ensemble de son corps. Il sentait ses joues cuire et ses tempes battre. Et son pénis, ce petit bout de chair flasque, qui avait rétréci au contact de l’eau, commençait soudain à changer de proportions. Abel savait bien sûr que les descendants d’Adam utilisaient cet organe pour donner vie aux futurs maîtres de l’entrepôt. Lui n’en avait jamais eu qu’un usage excrétoire. Il l’observait croître en taille, de façon autonome, sans qu’il ne le lui ait commandé.

C’était à la fois agréable et étrange. Il avait de plus en plus chaud.

À l’intérieur, et à l’extérieur.

Abel leva la tête, pour contempler les rayons du soleil dessiner des formes géométriques à travers les feuilles denses du grand arbre dont les branches souples pendaient jusqu’à toucher l’eau.

Les couleurs.

La géométrie.

Tant de beauté.

Tant de beauté.

Tant de beauté.

Abel souriait.

Il était de plus en plus euphorique. Il était heureux.

Très heureux.

Son thorax commença à s’agiter, seul, de secousses légères mais puissantes.

Une chaleur nouvelle irradiait depuis l’intérieur de son abdomen, jusqu’aux moindres recoins de son corps.

Et sa bouche. Relevée de chaque côté. Ouverte. Abel riait.

À voix haute.

À gorge déployée.

Il riait tellement que tout son thorax était agité de secousses, ses abdominaux se contractaient, dans des spasmes aussi plaisants que douloureux.

Abel riait.

Il riait tant qu’il en avait le souffle court. Ou plutôt, il était essoufflé.

Étrangement, les battements de son cœur restaient très calmes. Très lents.

Il avait chaud à la tête. Aux oreilles et aux joues. Très chaud.

Il avait désormais de l’eau jusqu’au milieu du torse. Il sentait le courant exercer sa pression, le pousser, délicatement mais fermement, vers l’aval.

Et d’un coup, sans prévenir, ses genoux fléchirent.

Peut-être avait-il glissé ? Peut-être ses jambes l’avaient-elles lâché ? Le courant, emporté ? Abel plongea, entièrement.

L’eau partout autour de lui, en lui, dans ses oreilles, son nez, sa bouche. Mais au lieu de résister, Abel se laissa dériver .

Son corps roula sur les rochers, qui écorchèrent son dos, son épaule droite. Il rebondit sur le fond de la rivière, soulevant un nuage de vase brune qui l’enveloppa comme une gangue.

Le choc le surprit, il avala une pleine goulée d’eau froide, un eau au goût suave et argileux de terre et de végétaux décomposées. Toujours porté par le courant, le corps d’Abel refit surface. Il recracha une partie de l’eau ingérée et fut agité quelques instants d’une quinte de toux nauséeuse.

Mais tout était si calme.

Les remous de l’eau caressaient chaque millimètre de sa peau. La fraîcheur.

Et ce ciel immense, d’un bleu immaculé tout au-dessus de lui. Infini.

Abel, flottant sur le dos, ne voyait plus que le ciel.

Il n’y avait plus que le ciel au-dessus de lui, et la rivière sous lui.

Tout était si calme.

Pourquoi Abel était-il là, nu, flottant et dérivant dans cette rivière ? Il n’en avait plus aucune idée.

Ses pensées se dissolvaient. Dans l’eau de la rivière.

Dans l’atmosphère du ciel.

Un chiffre revenait sans cesse dans ses pensées. Trente.

Pourquoi trente ?

Trente.

Trente ans.

Il avait vécu trente ans.

Il était né à 30 ans.

Il avait vécu trente ans à 30 ans.

Et il s’était offert quelque chose. Un cadeau.

Pour la première fois.

Pour la dernière fois.

Abel s’était offert un cadeau d’anniversaire. Abel s’était offert le monde.

Abel s’était offert le monde pour mourir. Abel s’était.

Abel

...

Pas encore abonné(e) ?

Voir nos offresLa suite est reservée aux abonné(e)s

Déjà abonné(e) ? connectez-vous !